どうも、ジサ郎です。

Ryzen 7000シリーズ以降で本格的なハイエンドPCを組もうと考えたとき、多くの自作ユーザーが直面するのが「どのチップセットを選べば理想の拡張性と安定性を得られるのか」という課題です。

AM5世代ではA620やB650といったコスト重視の選択肢もありますが、将来的なアップグレードや多数の拡張デバイスを見据えた場合には物足りなさが出てきます。そんな中、真っ先に候補となるのがハイエンド向けの X670チップセット です。

X670はデュアルチップ構成によって豊富なI/Oとレーン数を確保し、PCIe 5.0やDDR5メモリといった最新規格をフルに活用できるよう設計されています。

USB 3.2 Gen2x2や複数のNVMeスロット、高品質なVRM設計を備えるマザーボードが多く、ゲーミングはもちろん、クリエイティブやワークステーション用途にも対応可能です。一方で消費電力や価格は高めであり、誰にでも向くわけではありません。

本記事では、X670チップセットの概要や構造、B650やX670Eとの違いを徹底解説し、どんなユーザーに最適かを明らかにしていきます。読後には「X670を選ぶべきかどうか」が判断できるはずです。

X670とは?

X670チップセットは、2022年に登場したAM5プラットフォーム向けのハイエンドチップセットで、Ryzen 7000シリーズ以降に対応しています。従来のX570が「PCIe 4.0の先駆け」としてAM4世代を支えたのに対し、X670はDDR5メモリとPCIe 5.0の導入を大きな柱とし、次世代規格への橋渡し役を担っています。

主に注目すべきは、チップセットを2基組み合わせた「デュアルPromontory 21構成」により、豊富なI/Oポートとレーン数を実現した点です。

X670は、上位の X670E(Extreme) と比較されることが多いですが、X670EがGPUおよびストレージの両方でPCIe 5.0を必須とするのに対し、X670はより柔軟な設計が可能で、GPUスロットをPCIe 4.0に留めつつストレージ側でPCIe 5.0を確保する構成も存在します。これにより、ユーザーはコストと機能のバランスを考慮しながら選択できるようになりました。

歴史的に見ると、X670はX370・X470・X570と続いてきた「ハイエンドXシリーズ」の正統進化であり、マルチGPUや高帯域I/Oを求めるユーザー層に向けて設計されています。

USB 3.2 Gen2x2や複数のNVMeスロット、高品質なVRM設計を備える製品群が揃い、ゲーミングだけでなく、プロフェッショナル用途にも応える拡張性を持つのが特徴です。

X670のスペックと主な特徴

X670チップセットは、AM5プラットフォームを支えるハイエンドモデルとして、豊富な拡張性と最新規格対応を兼ね備えています。

DDR5メモリのサポートに加え、PCIe 5.0をGPUやNVMe SSDに割り当て可能な柔軟設計が特徴です。さらにデュアルチップ構成によってI/Oポートが大幅に拡張され、USB 3.2 Gen2x2や複数のM.2スロットに対応。

これにより、ゲーミングからクリエイティブ、ワークステーション用途まで幅広く対応できる基盤となっています。ここでは、X670の主なスペックと特徴を整理して解説していきます。

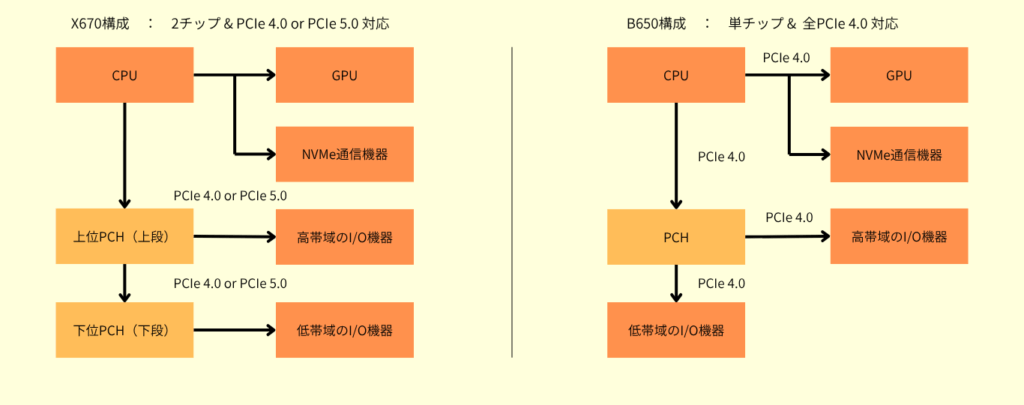

X670と他チップセットの構造的違い(イメージ)

X670チップセットの最大の特徴は、従来のシングルチップ構成ではなく、デュアルPromontory 21チップ構成を採用している点です。これにより、I/Oの拡張性とPCIeレーン数を大幅に増強し、ハイエンドユーザーが求める多様な接続要件に応えられる設計となっています。

具体的には、CPU直結のPCIe 5.0レーンをGPUやNVMe SSDに割り当てつつ、チップセット側からもPCIe 4.0/5.0レーンを追加で提供できるため、複数の高速ストレージや拡張カードを同時に活用可能です。

また、DDR5メモリへの対応により、従来のDDR4と比較して大幅な帯域向上とOC耐性の向上が実現されています。EXPOプロファイルを利用することで、メモリの高クロック設定も容易となり、ゲーミングやクリエイティブ用途での応答性改善につながります。

USB周りも強化されており、最大20GbpsのUSB 3.2 Gen2x2や豊富なUSB 3.2 Gen2ポートに対応し、外付けストレージや高速周辺機器を快適に扱える環境を整えています。

一方で、デュアルチップ構成の影響から消費電力や発熱が大きく、マザーボードによってはチップセットファンを搭載する必要がある点は留意すべきポイントです。

総じてX670は「拡張性と安定性を最優先するハイエンド設計」として、AM5世代の中核を担うチップセットといえるでしょう。

スペック表

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 発売年 | 2022年 |

| 対応ソケット | AM5(LGA1718、Ryzen 7000以降) |

| PCIeレーン数(チップセット経由) | 最大12レーン(PCIe 4.0/5.0混在)、 CPU直結はPCIe 5.0 ×16(GPU)+ PCIe 5.0/4.0 ×4(NVMe) |

| USBポート構成 | 最大 USB 3.2 Gen2x2(20Gbps)×2 USB 3.2 Gen2(10Gbps)多数 USB 2.0も豊富 |

| SATAポート数 | 最大8ポート(SATA 6Gbps) |

| NVMeサポート | CPU直結PCIe 5.0 NVMe ×1以上 チップセット経由で複数のPCIe 4.0/5.0 NVMe対応 |

| オーバークロック | 対応(CPU・メモリともにEXPO対応) |

| マルチGPU(CrossFire/SLI) | CrossFire対応 上位モデルではSLIサポートあり |

| TDP(チップセット) | 約7〜12W (デュアルチップ構成のため発熱大、ファン搭載モデル多い) |

X670は、AM5世代のハイエンド向けに設計されたチップセットで、PCIe 5.0とDDR5に対応することで大幅な進化を遂げています。CPU直結のPCIe 5.0レーンは、GPU用に16レーン、NVMe SSD用に4レーンが割り当てられ、最新GPUと超高速SSDを同時に活用可能です。

さらに、チップセット経由でもPCIe 4.0/5.0レーンを提供できるため、追加のNVMe SSDや拡張カードを多数接続することができます。

USB周りも強化されており、最大20GbpsのUSB 3.2 Gen2x2に対応するほか、USB 3.2 Gen2やGen1も豊富に用意され、外部機器との接続性はAM5世代随一です。SATAポートは最大8基と、従来の大容量HDDやSSDを多用するユーザーにも十分な対応力を持っています。

オーバークロックにも対応し、EXPOプロファイルを利用すればDDR5の高クロック運用も容易です。マルチGPU環境ではAMD CrossFireに対応し、一部の上位モデルではNVIDIA SLIのサポートも残されています。

ただし、デュアルチップ構成ゆえにTDPは高く、発熱対策としてチップセットファンを搭載したマザーボードが多い点は注意が必要です。

総じてX670は「拡張性・将来性・安定性」を兼ね備えたハイエンドチップセットであり、ゲーミングからクリエイティブまで幅広い用途に対応できる万能基盤です。

X670チップセットはゲーミングに十分か?

X670チップセットは、その豊富な拡張性と最新規格対応により、ゲーミング用途においても十分すぎる性能を発揮します。まず、CPU直結のPCIe 5.0レーンを備えているため、次世代GPUにも理論的には対応可能です。

もっとも、現行のRadeon RX 7000シリーズやGeForce RTX 40シリーズはPCIe 4.0帯域で十分に性能を発揮できるため、現時点ではPCIe 5.0を必須とする状況はありません。それでも、将来的なGPUの進化を見据えてPCIe 5.0をサポートしている点は、長期運用を考えるゲーマーにとって安心材料です。

また、X670ではM.2スロットの多くがPCIe 5.0または4.0に対応しており、複数の高速NVMe SSDを搭載することでゲームのロード時間短縮や大容量データの快適な扱いが可能です。特に近年のAAAタイトルは100GBを超えるものも珍しくなく、複数の大容量SSDを搭載できる拡張性はゲーミング環境の快適性に直結します。

さらにUSB 3.2 Gen2x2をはじめとした高速I/Oにも対応しているため、外付けSSDやキャプチャボードを活用した配信・録画環境もスムーズに構築できます。

DDR5メモリのサポートとEXPOプロファイルの活用により、高クロックメモリを簡単に導入できるのも大きな利点です。

メモリ帯域の拡張は、フレームレートの安定性やマルチタスク処理で効果を発揮し、ゲーミングだけでなく配信や動画編集といった周辺作業を並行する環境にも向いています。一方で、X670は消費電力や発熱が大きく、価格も高いため、必ずしも「コスパ最優先のゲーマー」向けではありません。

総じて、X670は「拡張性を重視し、将来のアップグレードや複数の高速ストレージ運用を見据えるゲーマー」にとって理想的なチップセットです。

逆に、シンプルなシングルGPU環境で十分というユーザーにはB650の方が合理的ですが、最高のゲーミング基盤を求めるならX670は十分すぎるほどの選択肢といえるでしょう。

他チップセットとの比較(X670E/B650E/B650)

| 項目 | B650 | X670 | X670E |

|---|---|---|---|

| PCIeレーン数 | CPU直結: PCIe 5.0(SSD×1) GPUはPCIe 4.0が一般的。 チップセット: PCIe 4.0 | CPU直結: PCIe 5.0(GPU×16/SSD×4) チップセット: PCIe 4.0/5.0混在 デュアルチップ構成で拡張性大 | GPUとSSDの両方でPCIe 5.0必須 チップセット: PCIe 4.0/5.0豊富、最上級の拡張性 |

| オーバークロック | 対応(CPU・メモリ、EXPO利用) | 対応(CPU・メモリ、上位モデルで電源回路強化) | フル対応(ハイエンド向け設計、OC耐性最強クラス) |

| 拡張性(I/O) | USB 3.2 Gen2x2対応 SATAは最大4 | USB 3.2 Gen2x2 ×2 SATA最大8、I/O豊富 | USBポート数最多 SATAも豊富 Thunderbolt対応モデルもあり |

| GPUサポート | 単一GPUが前提(PCIe 4.0接続が一般的) | 単一GPUメイン PCIe 5.0 GPUにも対応可能 | 複数GPUを想定した設計(フルPCIe 5.0帯域) |

| CrossFire | 対応するが限定的 (SLI非対応) | CrossFire対応 一部でSLIサポート | CrossFire/SLIともにサポート(ハイエンド限定) |

| コストパフォーマンス | 高い (最新規格を安価に導入) | 中程度 (価格と拡張性のバランス) | 低い (最高性能だが高価格帯が中心) |

| 小型PC適性 | microATX/ITXモデル豊富で適性高い | ATX中心 小型モデルは少なめ | ATX以上が基本 小型PCには不向き |

| 将来性 | DDR5・PCIe 5.0 SSD対応で長期運用可能 | DDR5・PCIe 5.0 GPU/SSD両対応でさらに余裕あり | 最長寿命の設計 将来のハイエンドGPU/SSDを完全サポート |

B650・X670・X670Eを比較すると、同じAM5世代でも狙うユーザー層と役割がはっきりと異なることがわかります。

B650はコストを抑えながらDDR5やPCIe 5.0 SSDを導入できる普及型であり、GPU側はPCIe 4.0止まりですが、現行のグラフィックカードには十分対応可能です。小型PC向けモデルも豊富で、シングルGPU環境のゲーミングPCや日常用途に最適です。

これに対してX670は、デュアルチップ構成によりI/O拡張性を大幅に高めたハイエンド志向のチップセットです。PCIe 5.0はGPUとSSDの両方で利用可能となり、複数のM.2スロットや豊富なUSBポート、最大8基のSATAポートを備える製品も多く、拡張カードやストレージを多用するユーザーに適しています。

ただし、ATXサイズ以上が中心で小型PCには不向きな点や、消費電力・発熱の高さには注意が必要です。最上位のX670Eは、GPUとSSDの両方でPCIe 5.0必須という仕様により、将来のハイエンドGPUや次世代NVMe SSDを完全に活用できる設計となっています。

CrossFire/SLIへの対応やThunderbolt搭載モデルもあり、ゲーミングを超えてワークステーション用途まで想定したプラットフォームです。価格は高額ですが「最長寿命のAM5基盤」を求めるユーザーにとって理想的な選択肢といえるでしょう。

マザーボードの選び方と注意点

X670マザーボードは、AM5世代のハイエンドチップセットに位置づけられるだけあって、拡張性や安定性は抜群です。

しかし、同じX670でも製品ごとにVRM設計やPCIe 5.0スロットの数、USB構成などに大きな差があります。そのため「X670だからどれを選んでも安心」と思うのは危険で、用途に合わせた選定が重要です。

特にRyzen 9クラスの高TDP CPUを想定するなら、電源回路や冷却機構の強さが求められますし、複数の高速ストレージや外部デバイスを扱う場合はI/O周りの仕様差も見逃せません。ここでは、X670マザーボードを選ぶ際に注意すべきポイントを整理しました。

CPUサポートの確認

X670チップセットはAM5ソケット専用であり、Ryzen 7000シリーズ以降のCPUに対応しています。AM4世代のRyzen 5000以前は利用できないため、アップグレード目的で購入する場合には注意が必要です。

また、Ryzen 7000登場以降に追加された「Ryzen 7000X3D」や「Ryzen 8000G」シリーズなど、新CPUを利用する際にはBIOSの更新が必須となるケースがあります。マザーボードによっては出荷時BIOSが古く、対応CPUを認識しない可能性があるため、メーカー公式サイトでCPUサポートリストとBIOS更新履歴を確認することが重要です。

特に初めてAM5環境を構築する場合、BIOS更新用の「Flashback機能」があると安心で、CPUなしでBIOS更新できるモデルを選ぶとトラブルを回避できます。

VRM(電源回路)の品質

X670はハイエンド志向のチップセットですが、マザーボードのモデルによってVRM設計には大きな差があります。廉価寄りのX670ではRyzen 9クラスの高TDP CPUを長時間フルロードで運用する際に、VRMの発熱が問題となるケースがあります。

一方、上位モデルではフェーズ数を増やし、大型ヒートシンクやヒートパイプを用いた冷却強化により、OC耐性と安定性を高めています。実際に掲示板やレビューでも「安価なX670でRyzen 9を使ったらVRM温度が90℃を超えた」という報告があり、電源設計の品質が安定運用の鍵となります。

ゲーミングやクリエイティブ用途で長期的に安定稼働させたいなら、VRMが堅牢な上位クラスのマザーボードを選ぶのが鉄則です。

メモリサポート

X670はDDR5メモリ専用であり、DDR4との互換性はありません。DDR5は初期こそ高価で安定性に不安がありましたが、EXPOプロファイル対応メモリが普及したことで高クロックメモリの導入が容易になりました。

ただし、メモリコントローラやマザーボード設計によって安定動作の上限は異なり、廉価モデルではDDR5-6000を超える高クロック設定が不安定になることもあります。そのため、公式QVL(Qualified Vendor List)を確認し、自分が導入予定のメモリが安定して動作するかを事前にチェックすることが重要です。

特にゲーミングやクリエイティブ環境ではメモリ帯域がフレームレートや処理速度に直結するため、信頼性のあるメモリ対応が確保されたモデルを選ぶ必要があります。

PCIeスロット構成

X670はAM5世代のハイエンドチップセットらしく、PCIeスロット構成に大きな自由度を持っています。基本的にはCPU直結のPCIe 5.0 ×16スロットがGPU用に割り当てられ、一部のマザーボードでは×8/×8に分割してデュアルGPU環境を構築することも可能です。

また、チップセット経由でもPCIe 4.0/5.0のレーンが提供されるため、拡張カードや追加のNVMe SSDに対応できます。ただし、帯域割り当てはマザーボードごとに異なり、M.2スロットを利用するとPCIeスロットが無効化される、あるいは帯域が制限される仕様も少なくありません。

特にハイエンドGPUと複数の高速SSDを同時に使いたい場合は、マニュアルで帯域の共有関係を確認することが必須です。

ストレージ仕様

X670ではM.2スロットが複数搭載されるのが一般的で、そのうち1基以上がPCIe 5.0 NVMe SSDに対応しています。これにより、最新の超高速SSDをシステムドライブに使用しつつ、追加のM.2スロットでPCIe 4.0 SSDを増設する、といった構成が可能です。

また、SATAポートは最大8基をサポートしており、大容量HDDを複数利用するようなデータ保存用途にも適しています。ただし、M.2スロットとSATAポートの帯域が共有されている場合があり、特定のM.2スロットを使うとSATAの一部が無効化されるケースもあります。

ゲームやクリエイティブ用途でSSDとHDDを併用する場合は、この制約を理解したうえでポートの使い方を計画する必要があります。

USB構成

X670はUSB周りの拡張性も強力で、USB 3.2 Gen2x2(20Gbps)ポートを標準でサポートしています。上位モデルではこれを2基搭載する製品もあり、外付けSSDや高速周辺機器を複数同時に快適に利用可能です。

さらにUSB 3.2 Gen2(10Gbps)やUSB 3.2 Gen1(5Gbps)も豊富に備え、ポート数ではAM5世代で最も充実しています。ただし、廉価モデルではGen2x2が省略され、Gen2止まりになることもあるため、周辺機器を多用するユーザーは仕様を必ず確認すべきです。

また、Thunderbolt 4対応ポートを備えるX670マザーも存在し、映像編集やプロフェッショナル用途での外部接続性を強化できます。ゲーミングやクリエイティブ環境で快適さを求めるなら、USB仕様の確認は欠かせないポイントです。

フォームファクタ

X670マザーボードは、ATXやE-ATXといった大型フォームファクタが主流です。これは豊富なI/Oや多くのPCIeレーンを活かすために必要な基板スペースを確保するためであり、結果として拡張性や冷却性能に優れる傾向があります。

microATXやMini-ITXといった小型フォームファクタのX670マザーも存在しますが、その数は限られており、搭載されるM.2スロットやPCIeスロットの数も制約されます。また、小型モデルはVRM設計や冷却性能も抑えられる場合があり、Ryzen 9クラスの高TDP CPUをフル活用する環境には不向きです。

小型PCを組む場合はB650やA620の方が現実的であり、X670は基本的に拡張性と高性能を求めるATX以上の構成を前提としたチップセットといえます。

長期運用性

X670はAM5世代におけるハイエンドチップセットとして、長期運用に適した設計がなされています。DDR5やPCIe 5.0といった最新規格に対応しているため、今後数世代にわたって登場する高速GPUやNVMe SSDにも対応可能です。

ただし、デュアルチップ構成による高いTDPと発熱は、長期安定性を確保するうえでの課題となります。

冷却性能の不足したマザーボードを選んでしまうと、VRMやチップセットの温度上昇が寿命に影響するリスクがあります。長期運用を視野に入れる場合は、堅牢な電源回路、大型ヒートシンク、チップセットファンなど、冷却と品質に優れた上位モデルを選択することが重要です。

結果として、価格は上がりますが、安定性と寿命を確保するための投資と割り切るべきでしょう。

価格と割り切り

X670マザーボードは、ハイエンド志向ゆえに価格帯が高めで、4万円を超えるモデルも少なくありません。高価な分、豊富なI/Oや強力なVRM設計、多数のM.2スロットを搭載するなど機能面は充実していますが、すべてのユーザーに必要な機能とは限りません。実際、ゲーミング主体でシングルGPU運用しかしないのであれば、B650でも十分なケースが多いです。

そのため「どこまで拡張性を活かすか」を冷静に見極めることが重要です。逆に動画編集や3D制作などのクリエイティブ用途、あるいは将来的な拡張を強く意識するユーザーであれば、X670の持つ余裕が大きなメリットとなります。価格と機能のバランスをどう割り切るかが、X670マザー選びで最も重要な判断基準です。

まとめ

X670チップセットは、AM5世代におけるハイエンド向けの選択肢として、拡張性・安定性・将来性を兼ね備えた強力な基盤です。デュアルチップ構成により豊富なPCIeレーンとI/Oを確保し、PCIe 5.0やDDR5メモリへの対応で最新規格をフルに活かせる点が最大の強みです。

複数のNVMe SSDやUSB 3.2 Gen2x2を用いた高速外部接続もサポートし、ゲーミングはもちろん、動画編集や3D制作といったクリエイティブ用途、さらにはワークステーションとしての利用にも適しています。

一方で、消費電力や発熱の大きさ、マザーボード価格の高さはデメリットでもあります。廉価モデルではRyzen 9クラスのCPUを長期的に安定運用するにはVRMや冷却が不足することもあり、真価を発揮するのは上位モデルが中心です。

シングルGPUでのゲーミングが主目的であれば、B650でも十分なケースが多いため、用途に応じた割り切りが必要です。

それでも、X670は「拡張性を妥協せず、長期にわたりAM5環境を使い倒したい」ユーザーにとって理想的な選択肢です。特にPCIe 5.0 SSDを複数運用したい人や、DDR5メモリのOCを含めた高性能チューニングを求める人にとって、X670は唯一無二の安定した基盤を提供します。

B650では将来的に不足しそうだが、X670Eほどの極限仕様までは不要というユーザーにとって、X670はまさにバランスの取れたハイエンドといえるでしょう。