どうも、ジサ郎です。

自作PCを検討する中で「Ryzenの性能をしっかり引き出せる安定した基盤を選びたい」と考える方は多いでしょう。

初代Ryzenとともに登場したX370は拡張性に優れたハイエンド基盤でしたが、当時はメモリの互換性や電力管理の不安定さが指摘される場面もありました。そこで2018年に登場したのが X470チップセット です。

X470は、Ryzen 2000シリーズ(Zen+)に合わせて設計された改良版であり、前世代の課題を解消しつつ安定性を大幅に高めた点が特徴です。

PCIe 3.0世代に属しながらも、マルチGPUやオーバークロックに対応し、さらにAMD独自の「StoreMI」技術によってSSDとHDDを組み合わせたストレージ高速化を実現しました。

当時のゲーマーやクリエイターにとって、コストと性能のバランスが取れた理想的なプラットフォームとして位置づけられたのです。

本記事では、X470の概要や特徴、X370やX570との違いを詳しく解説し、「いま改めてX470を選ぶ意味はあるのか」を明らかにしていきます。

X470とは?

X470チップセットは、2018年に登場したAM4世代のハイエンド向けチップセットで、Ryzen 2000シリーズ(Zen+)とともに投入されました。

前世代のX370が抱えていた課題を解消する「改良版」として設計されており、メモリ互換性の改善、電力管理機能の最適化、そしてVRM設計の強化によって安定性が大幅に向上しました。

これにより、オーバークロック環境でも高い安定性を発揮できるようになり、当時のユーザーから「完成度の高いAM4基盤」と評価されました。

また、X470はPCIe 3.0世代に属しているため、帯域面では最新規格のPCIe 4.0をサポートしていません。しかし、当時のハイエンドGPUやNVMe SSDをフルに活用するには十分であり、ゲーミングからクリエイティブ用途まで幅広く対応可能でした。

さらに、AMD独自のストレージ高速化技術「StoreMI」に対応していた点も特徴的で、SSDとHDDを組み合わせて高速かつ大容量の環境を構築できるのは大きな魅力でした。

歴史的に見ると、X470は「Ryzenを安心して運用できるプラットフォーム」として、AM4世代の信頼性を確立した重要な存在です。

その後登場するX570がPCIe 4.0対応へと進化する前段階として、安定性と完成度を高めた「成熟したハイエンド基盤」として記憶されています。

X470のスペックと主な特徴

X470チップセットは、AM4世代においてX370の後継として位置づけられたハイエンド向けモデルです。PCIe 3.0世代に属しながらも、拡張性と安定性を高めた設計が特徴で、マルチGPU(SLI / CrossFire)やCPU・メモリのオーバークロックに対応しています。

さらにAMD独自の「StoreMI」技術によって、SSDとHDDを組み合わせた高速ストレージ環境を構築できる点も大きな魅力でした。当時のユーザーにとって、安定性と性能を両立した完成度の高い基盤といえる存在です。

チップセットの構造

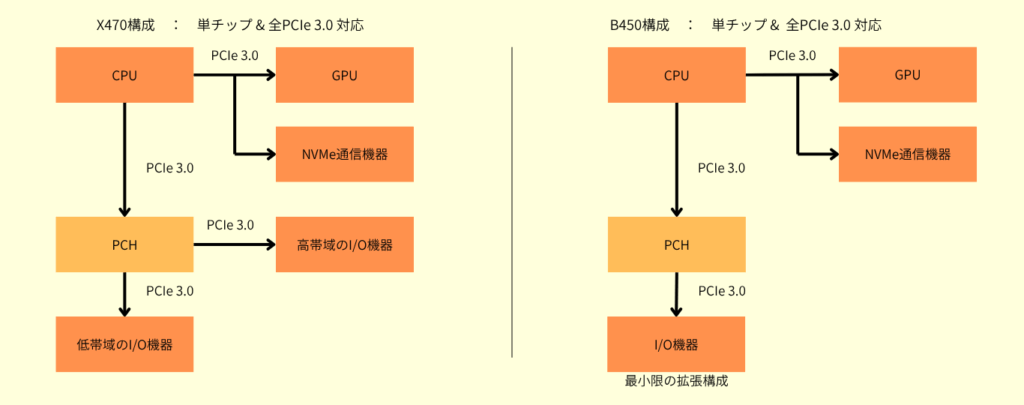

X470チップセットは、AM4世代の成熟期に投入されたハイエンド向け基盤として、前世代のX370をベースに改良を加えた構造を持っています。

Ryzen CPU側にメモリコントローラや主要なPCIeコントローラを統合するSoC設計を踏襲し、チップセットは追加のI/Oや拡張スロットを提供する役割に特化しました。

これにより、CPU直結でPCIe 3.0 ×16をGPU用に、さらにPCIe 3.0 ×4をNVMe SSDに割り当て、残りのI/Oをチップセット経由で拡張できる構造となっています。

X370との違いとして大きいのは、電力管理と帯域効率の改善 です。例えば、マルチGPU環境ではスロットの分割利用時でもより安定した帯域供給が可能になり、高負荷時でも動作が安定しやすくなっています。

また、USB 3.1 Gen2ポートの実装も洗練され、より多くの高速外付けデバイスを接続可能になりました。

さらに、X470はAMD独自の「StoreMI」技術に対応しており、SSDとHDDを組み合わせてキャッシュ化することで、大容量ストレージを高速に扱える点も当時の大きな魅力でした。

PCIe 3.0世代に留まるものの、拡張性と安定性を両立したバランス設計は、Ryzen 2000世代の実力を存分に引き出せるものとなっています。

スペック表

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 発売年 | 2018年(Ryzen 2000シリーズと同時期) |

| 対応ソケット | AM4(Ryzen 1000~5000シリーズ対応 BIOS更新必須の場合あり) |

| PCIeレーン数(チップセット経由) | 最大8レーン(PCIe 2.0) CPU直結はPCIe 3.0 ×16+NVMe ×4 |

| USBポート構成 | 最大 USB 3.1 Gen2(10Gbps)×2 USB 3.1 Gen1、USB 2.0多数 |

| SATAポート数 | 最大6ポート(SATA 6Gbps) |

| NVMeサポート | CPU直結でPCIe 3.0 NVMe対応 M.2スロット利用可 |

| オーバークロック | 対応(CPU・メモリOC可能) |

| マルチGPU(CrossFire/SLI) | 公式対応(CrossFire / NVIDIA SLI) |

| TDP(チップセット) | 約4.8W(低発熱、基本ファンレス) |

X470は、X370の後継として投入され、PCIe 3.0世代に属しながら安定性と拡張性を両立させた仕様を持ちます。CPU直結でPCIe 3.0 ×16をGPUに、PCIe 3.0 ×4をNVMe SSDに割り当てられるため、当時のハイエンドGPUや高速ストレージを十分に活用できました。

チップセット経由では最大8レーンのPCIe 2.0を利用でき、拡張カードや追加のストレージ接続にも対応します。

USB構成も強化され、USB 3.1 Gen2ポートを最大2基サポートしたことで、高速外付けSSDや周辺機器との相性が向上しました。さらにSATAは最大6ポート搭載可能で、大容量ストレージ環境の構築にも適しています。

マルチGPU環境ではCrossFireとSLIの両方を公式サポートしており、複数のGPUを活かしたゲーミングやクリエイティブ用途に応えられる設計でした。

また、X470は電力効率とメモリ互換性の改善によって、X370で課題とされた安定性が大きく向上しました。オーバークロック機能も解放されており、Ryzen 2000シリーズを高クロックで安定運用できる点が高く評価されています。

チップセット自体のTDPは約4.8Wと低く、基本的にファンレスで運用できるため、静音性を重視するユーザーにも適した選択肢でした。

X470チップセットはゲーミングに十分か?

X470チップセットは、ゲーミング用途において当時の水準で非常に優れた選択肢でした。CPU直結のPCIe 3.0 ×16スロットを備え、ハイエンドGPUをフル帯域で活用できる点はもちろん、NVMe SSDをPCIe 3.0 ×4で運用することで、従来のSATA SSDを大きく超える読み書き性能を実現できました。

これにより、ゲームのロード時間や大容量データの読み込みが高速化され、より快適なプレイ環境を整えることが可能でした。

また、SLIやCrossFireといったマルチGPU環境にも正式対応しており、マルチモニターや高解像度ゲーミングといった用途にも柔軟に対応できたのはX470ならではの強みです。

さらに、X370から改良された電力管理とVRM設計によって、Ryzen 2000シリーズや3000シリーズでの安定性が向上し、長時間の高負荷ゲーミングでも安定した動作を維持できました。

DDR4メモリの高クロックOCにも対応しており、フレームレートの底上げや応答性の改善といった点でも恩恵がありました。

USB 3.1 Gen2や複数のSATAポートといったI/Oも充実していたため、外付けSSDやゲーミング周辺機器を組み合わせた環境構築にも適しています。

一方で、2025年の現在から見れば、PCIe 4.0や5.0といった新しい規格には対応していないため、最新のGPUや超高速NVMe SSDを最大限に活かすことはできません。

そのため、4Kや高リフレッシュレートを重視する最新ゲーマーにとっては物足りなさを感じるでしょう。

しかし、フルHDやWQHD環境であればRyzen 5000シリーズとの組み合わせで依然として高いゲーミング性能を発揮でき、コストを抑えつつ安定したゲーム環境を構築したいユーザーにとっては十分に選択肢となる存在です。

他チップセットとの比較

| 項目 | X370 | X470 | X570 |

|---|---|---|---|

| PCIeレーン数 | CPU直結: PCIe 3.0 ×16 / NVMe ×4 チップセット経由: 最大8レーン(PCIe 2.0混在) | CPU直結: PCIe 3.0 ×16 / NVMe ×4 チップセット経由: 最大8レーン(効率改善) | CPU直結+チップセット経由ともにPCIe 4.0 拡張性最大 |

| オーバークロック | 対応(CPU・メモリ)だが安定性に個体差あり | 対応(CPU・メモリ)、電力管理改善で安定性向上 | 対応(CPU・メモリ)、VRM強化モデル多数 |

| 拡張性(I/O) | USB 3.1 Gen2 ×2、SATA最大6ポート | USB 3.1 Gen2 ×2+改善された電力供給、SATA最大6ポート | USB 3.2 Gen2 ×8、SATA最大8ポート、I/O最強クラス |

| GPUサポート | マルチGPU(SLI / CrossFire)対応 | マルチGPU対応(安定性改善) | マルチGPU対応、PCIe 4.0で最新GPUにも最適 |

| CrossFireは限定的 | SLI/CFともに対応だが実効性能は限定的 | SLI/CF対応、動作安定性が前世代より改善 | CrossFire対応、SLIも一部モデルでサポート |

| コストパフォーマンス | 当時は中程度、現在は中古で安価 | 安定性が高く中古でも人気、コスパ良好 | 当時は高価格帯中心、現在もやや割高 |

| 小型PC適性 | ATX中心、小型モデルは少ない | ATX中心、一部microATXあり | 基本ATX以上、小型モデルは冷却制約あり |

| 将来性 | PCIe 3.0止まり、最新GPU/SSDで不利 | PCIe 3.0止まりだが安定性が高く長期利用に向く | PCIe 4.0全面対応でAM4世代の長期基盤 |

X370・X470・X570を比較すると、AM4世代における進化の流れがはっきり見えてきます。

まずX370は、初代Ryzenと同時に登場した最初のハイエンド基盤で、PCIe 3.0を前提に設計され、マルチGPUやオーバークロックに対応するなど、当時のゲーマーやクリエイターに十分な拡張性を提供しました。

ただし、メモリ互換性やVRMの安定性には個体差があり、長期運用にやや不安が残る面もありました。

その改良版として2018年に登場したX470は、X370の弱点を補い、電力管理や帯域効率を改善することでより安定した動作を実現しました。

PCIe 3.0世代に留まるものの、StoreMIによるストレージ高速化技術やメモリ互換性の向上により、完成度の高いAM4基盤として評価されました。

中古市場でも安定性を重視するユーザーに根強い人気があるのはこの点が大きいといえます。

一方、2019年登場のX570は、PCIe 4.0を全面的にサポートした初のチップセットであり、拡張性と将来性において他を圧倒します。

複数のNVMe SSDや最新GPUを余裕をもって運用でき、USB 3.2 Gen2を多数備えるなどI/O面でも突出していましたが、発熱が大きくチップセットファンを搭載せざるを得なかった点が課題でした。

総じて、X370は「黎明期のハイエンド」、X470は「安定性を重視した完成版」、X570は「拡張性の極致」と位置づけられ、用途や重視点に応じた明確な棲み分けが見て取れます。

マザーボードの選び方と注意点

X470マザーボードは、X370を改良したハイエンド基盤として登場し、安定性と拡張性の高さで自作ユーザーから評価されました。PCIe 3.0世代にとどまるものの、当時としては十分な帯域を持ち、マルチGPUやオーバークロックに正式対応していた点は大きな魅力です。

また、BIOS更新によってRyzen 5000シリーズにも対応するため、現在でも中古市場で根強い需要があります。ただし、登場から数年が経過しているため、最新の機能や規格を求めるユーザーには不向きです。

購入時にはCPU対応状況やVRM設計、I/O構成などを慎重に確認する必要があります。ここでは、X470マザーボードを選ぶ際に特に注意すべきポイントを整理しました。

CPUサポートの確認

X470マザーボードは、当初Ryzen 1000シリーズから2000シリーズを想定して設計されましたが、その後のBIOSアップデートによりRyzen 5000シリーズまで対応が拡張されました。

特にZen 3世代のRyzen 5000を利用できる点は大きなメリットですが、注意すべきはBIOS更新の有無です。古いBIOSでは新しいCPUを認識せず、起動できないケースがあるため、中古や長期在庫品を購入する際は「最新BIOSに更新済みか」を確認することが重要です。

また、BIOS更新には対応CPUが必要な場合もあるため、すでに古いCPUを持っていないユーザーはアップデート作業が困難になるリスクもあります。メーカーによっては既に更新サポートを終了しているモデルもあるため、公式サイトで配布状況を確認し、将来的な運用を見据えて選ぶことが必要です。

VRM(電源回路)の品質

X470は安定性が強化された世代ですが、マザーボードごとにVRM設計には大きな差があります。上位モデルではフェーズ数を増やし、大型ヒートシンクを備えた高品質なVRMが採用されており、Ryzen 9などの高TDP CPUでも安定運用が可能です。

一方、廉価モデルではVRMの発熱が大きく、長時間の高負荷ではクロック低下やシステムの不安定化を招く可能性があります。実際にユーザーの報告でも「安価なX470でRyzen 9を動かすとVRM温度が90℃を超えた」という事例が見られました。

そのため、オーバークロックや動画編集、長時間ゲーミングといった用途を考える場合は、VRM品質に余裕のある上位モデルを選ぶのが賢明です。価格よりも安定性を優先することで、長期的な信頼性が確保できます。

メモリサポート

X470はDDR4メモリ専用であり、登場当時から高クロックメモリの安定性が改善されていた点がX370との大きな違いです。

AGESAマイクロコードの進化により、DDR4-3200以上のメモリも比較的容易に動作するようになり、Ryzen 2000/3000シリーズとの組み合わせではメモリOCによる性能向上も期待できます。

ただし、すべてのマザーボードが高クロックに対応できるわけではなく、特に廉価モデルではDDR4-2933程度までが安定動作の上限となる場合もあります。そのため、購入時にはマザーボードメーカーが公開しているメモリQVL(動作確認リスト)を必ず確認し、利用予定のメモリが安定動作するかを調べておくことが重要です。

ゲーミング用途では帯域幅を重視したメモリ選定が、クリエイティブ用途では容量重視の選定が有効で、用途に応じた最適化が求められます。

PCIeスロット構成

X470はCPU直結でPCIe 3.0 ×16をGPUに割り当てられ、さらにNVMe SSD用にPCIe 3.0 ×4が利用可能です。加えてチップセット経由でPCIe 2.0レーンを最大8レーン提供するため、拡張カードや追加のストレージ接続にも柔軟に対応できます。

マルチGPU環境では、x16スロットをx8+x8に分割してSLIやCrossFireを運用できる点が特徴で、X370に比べて帯域効率や安定性が改善されています。ただし、PCIe 4.0や5.0には非対応のため、最新GPUや超高速NVMe SSDを最大性能で活かすことはできません。

また、M.2スロット使用時にPCIeスロットの帯域を共有する仕様もあるため、複数デバイスを併用する場合はマニュアルを確認し、どのスロットが制約を受けるかを把握しておく必要があります。

ストレージ仕様

X470マザーボードは、多くのモデルでM.2スロットを2基搭載しており、NVMe SSDやSATA接続SSDを柔軟に利用できます。CPU直結のPCIe 3.0 ×4スロットにより、当時のハイエンドNVMe SSDを最大限活用でき、ゲームやクリエイティブ用途で高速なデータアクセスを実現しました。

また、SATAポートも最大6基搭載されており、大容量HDDやSSDを組み合わせたストレージ構成にも適しています。ただし、M.2スロットとSATAポートの間で帯域が共有される場合があり、特定のM.2スロットを使用するとSATAポートの一部が無効になるケースがあります。

そのため、複数ストレージを組み合わせたい場合は、事前に仕様を確認しておくことが重要です。大容量かつ高速なストレージ環境を構築できる一方で、最新世代に比べると拡張性に限界がある点は理解しておくべきでしょう。

USBポートの種類と数

X470はUSB周りの仕様が改良され、USB 3.1 Gen2(10Gbps)を最大2ポートサポートしています。これにより、高速外付けSSDやキャプチャボードなどを安定して利用でき、X370よりも快適な周辺機器運用が可能になりました。

また、USB 3.1 Gen1(5Gbps)やUSB 2.0ポートも多数搭載しており、ゲーミングデバイスや周辺機器を複数同時に接続できる拡張性を持っています。

ただし、USB 3.2 Gen2x2(20Gbps)やUSB4、Thunderboltといった新しい規格には対応していないため、最新の外付けデバイスを最大限活かすことはできません。

また、フロントパネル用USB Type-Cヘッダーはモデルによって搭載有無が分かれるため、小型ケースや最新ケースでの利用を考える場合は対応状況を確認する必要があります。

フォームファクタ

X470マザーボードは、ハイエンド向けの性格からATXやE-ATXといった大型フォームファクタが主流で、拡張性や冷却性を重視する設計が多く採用されています。

これにより、複数のPCIeスロットやM.2スロット、豊富なUSBポートを搭載でき、ゲーミングやクリエイティブ用途に適した環境を構築できます。

一方で、microATXやMini-ITXといった小型モデルも一部存在するものの、数は限られており、拡張スロット数やVRMの設計面で制約を受ける場合があります。

特にRyzen 9といった高TDP CPUを小型フォームファクタで運用すると、発熱対策が追いつかず、長時間の安定稼働が難しくなることもあります。そのため、小型PC構築を目指す場合は、B450やB550といった後発世代の方が選択肢が豊富で現実的です。

X470を選ぶなら、拡張性を活かせるATX以上が基本といえます。

長期運用の難しさ

X470は2018年に登場して以来、長らくAM4世代を支えた信頼性の高いチップセットですが、2025年現在では長期運用にいくつかの課題が存在します。

まず、すでに発売から7年以上が経過しており、マザーボード自体のコンデンサやMOSFETといった部品の経年劣化による不安定化リスクがあります。

さらに、メーカーによってはBIOS更新サポートが終了している場合もあり、今後新しいCPUやセキュリティアップデートに対応できない可能性があります。

また、USBやPCIe規格が古いため、最新のGPUや高速ストレージを最大限活用できない点もネックです。長期運用を前提とするなら、冷却や清掃などのメンテナンスを意識しつつ、安定性に優れた上位モデルを選択することが推奨されます。

価格と割り切り

現在、X470マザーボードは新品の流通が少なく、中古市場での入手が中心となっています。価格は当初よりも大幅に下がっており、安価にハイエンド基盤を試したいユーザーにとっては魅力的です。

ただし、B450やB550といった後発のチップセットが手ごろな価格で流通しているため、X470をあえて選ぶ理由は「安定性重視」や「StoreMIを使いたい」といった明確な目的がある場合に限られます。

また、最新規格や将来性を重視するならX570やAM5世代を検討した方が合理的です。したがって、X470を選ぶ際は「PCIe 3.0世代の完成度を低コストで体験する」という割り切りが重要です。

コストパフォーマンスの高さは健在ですが、最新環境を望むユーザーには適しません。

まとめ

X470チップセットは、2018年に登場したAM4世代のハイエンド基盤として、Ryzen 2000シリーズを中心に安定性と拡張性を両立させた完成度の高い設計を誇りました。

前世代のX370と比べて、電力管理やメモリ互換性が大幅に改善され、オーバークロック時の安定性も強化された点は大きな進歩です。

さらに、マルチGPU環境や複数ストレージの柔軟な構成が可能で、当時のゲーマーやクリエイターにとって最適な選択肢となりました。加えて、AMD独自の「StoreMI」に対応し、SSDとHDDを組み合わせた高速かつ大容量のストレージ環境を構築できたのも特徴的です。

一方で、X470はPCIe 3.0世代にとどまっており、X570以降が提供するPCIe 4.0対応やより豊富なUSB 3.2 Gen2ポートには及びません。

そのため、最新GPUや超高速NVMe SSDを最大限に活かしたいユーザーにとっては制約が残ります。また、登場から年数が経過しているため、中古市場での入手が中心となり、BIOS更新状況や部品の経年劣化には注意が必要です。

それでも、X470は「Ryzenの安定運用を支えたAM4世代の完成度の高い基盤」としての価値を失っていません。

Ryzen 3000や5000シリーズとも組み合わせられる互換性を持ち、価格がこなれてきた現在ではコストパフォーマンスに優れた選択肢ともいえます。

最新機能を求めるなら後発チップセットが有利ですが、安定性を重視しつつPCIe 3.0世代で十分な環境を整えたいユーザーにとって、X470はいまなお魅力ある選択肢として存在感を放っています。