どうも、ジサ郎です。

自作PCを検討する際、多くの人が悩むのが「どのチップセットを選べば理想の環境が作れるのか」という点です。AM4プラットフォームが登場した2017年、Ryzenの復活を支える基盤として真っ先に登場したのが X370チップセット でした。

当時のA320やB350と比べて、X370はマルチGPU対応やCPUオーバークロック機能を解放し、ハイエンド向けに設計された象徴的な存在でした。

特に、PCIe 3.0レーンを豊富に備え、複数の拡張カードやNVMe SSDを組み合わせた構成を可能にした点は、ゲーミングやクリエイティブ用途に大きなインパクトを与えました。

USB 3.1 Gen2のサポートや充実したI/Oも、当時としては先進的で、Ryzenの性能を余すことなく引き出せる環境を整えていたのです。

もっとも、X570やX670といった後継世代と比べると、PCIe 4.0以降の規格に非対応であるため、最新GPUやSSDを前提とした構成には不向きです。

しかし、歴史的な意義と当時の完成度は見逃せず、いまなお中古市場で一定の需要があります。

本記事では、X370の概要や特徴、当時の立ち位置と後継チップセットとの違いを徹底的に解説し、「いま改めてX370を選ぶ意味があるのか」を明らかにしていきます。

X370とは?

X370チップセットは、2017年に登場した初代Ryzen(Zen 1)とともに発表された、AM4プラットフォームの最上位チップセットです。

AMDにとって長らく続いた停滞期を打破し、Intel一強時代に風穴を開ける「Ryzen復活」の土台となった象徴的な存在でした。

当時のラインアップでは、A320がエントリー、B350がメインストリーム、そしてX370がハイエンドという役割分担が明確にされており、X370は拡張性と機能性を重視するユーザーに向けた製品として設計されていました。

X370の特徴は、豊富なPCIe 3.0レーン と マルチGPUサポート(SLI / CrossFire)、さらにCPUオーバークロックへの正式対応です。これにより、複数のGPUを用いたゲーミングやクリエイティブ用途、さらにはOCを楽しむユーザーに適した柔軟な構成が可能となりました。

また、USB 3.1 Gen2や複数のSATAポートに対応し、周辺機器やストレージ環境でも当時の水準を超える利便性を備えていました。

歴史的に見ると、X370は「AM4ソケットの長期互換性」を最初に提示したチップセットでもあります。

後継のX470やX570へと進化していく過程で改善点は多く見られましたが、X370はRyzen普及の原点であり、AMDが再びハイエンド市場に存在感を示すきっかけを作った重要な基盤といえるでしょう。

X370のスペックと主な特徴

X370チップセットは、AM4世代の最初期に位置づけられるハイエンド向けモデルとして設計されました。

豊富なPCIe 3.0レーンを備え、複数の拡張カードや高速NVMe SSDを組み合わせた構成を可能にした点が大きな特徴です。また、マルチGPU(SLI / CrossFire)やCPUオーバークロックにも対応し、当時としては自作ユーザーにとって理想的な拡張性を提供しました。

USB 3.1 Gen2やSATAポートの充実など、I/O周りの強化も見逃せないポイントです。ここでは、X370が持つ主要なスペックと特徴を整理して解説していきます。

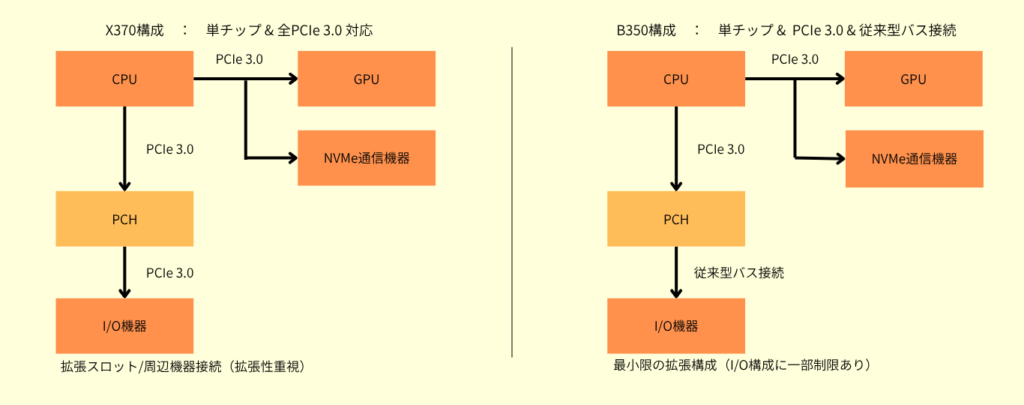

X370と他チップセットの構造的違い(イメージ)

X370チップセットは、2017年当時の最新規格を取り入れつつも、シンプルで拡張性を重視した設計となっていました。構造的には、Ryzen CPU側にメモリコントローラや主要なPCIeレーンを統合したSoC設計を採用し、チップセットは追加のI/Oや拡張機能を提供する役割を担っています。

これにより、CPU直結でPCIe 3.0 ×16をGPUに割り当て、さらにPCIe 3.0 ×4をNVMe SSDに利用しつつ、残りをチップセット経由のデバイスに振り分けることが可能でした。

チップセット側からは、追加のPCIe 3.0レーン、USB 3.1 Gen2、SATAポートなどを供給し、複数の拡張カードやストレージを柔軟に組み合わせられる構造となっています。当時はNVMe SSDの普及期にあたり、X370がM.2スロットをサポートしたことは大きなアドバンテージでした。

また、マルチGPU環境にも対応しており、NVIDIA SLIやAMD CrossFireを公式にサポートすることで、ハイエンドゲーミングやクリエイティブ向けの構築にも適していました。

一方で、PCIe 4.0やUSB 3.2といった後発規格には対応しておらず、X570以降と比べると帯域面では劣ります。

しかし、当時としては十分な拡張性を備えており、「Ryzen普及の起点となったAM4のハイエンド基盤」として高い評価を受けました。

スペック表

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 発売年 | 2017年 |

| 対応ソケット | AM4 |

| PCIeレーン数(チップセット経由) | 最大8レーン(PCIe 2.0/3.0混在) CPU直結でPCIe 3.0 ×16 |

| USBポート構成 | 最大 USB 3.1 Gen2(10Gbps)×2 USB 3.1 Gen1 USB 2.0多数 |

| SATAポート数 | 最大6ポート(SATA 6Gbps) |

| NVMeサポート | CPU直結でPCIe 3.0 NVMe対応(M.2スロット利用可) |

| オーバークロック | 対応(CPU・メモリOC可能) |

| マルチGPU(CrossFire/SLI) | 対応(NVIDIA SLI / AMD CrossFire) |

| TDP(チップセット) | 約6W(省電力設計、基本的にファンレス) |

X370は、当時のハイエンド向けチップセットとして、Ryzen CPUの性能を余すことなく発揮できるよう設計されていました。

CPU直結のPCIe 3.0 ×16レーンはハイエンドGPU向けに割り当てられ、さらにPCIe 3.0 ×4でNVMe SSDを活用できる構造は、ゲーミングやクリエイティブ用途で大きな強みでした。チップセット経由ではPCIe 2.0/3.0レーンを追加で提供し、拡張カードや周辺機器の接続にも柔軟に対応可能です。

USB周りでは、USB 3.1 Gen2(10Gbps)をサポートしたことで、高速外付けストレージや最新周辺機器の接続に余裕を持たせていました。SATAポートは最大6基搭載可能で、大容量HDDやSATA SSDを組み合わせたストレージ環境を構築できる点も魅力です。

また、X370はオーバークロックに対応し、CPUやメモリのパフォーマンスを引き出すことが可能でした。さらに、当時としては珍しくマルチGPU環境(SLI / CrossFire)に正式対応し、ハイエンドゲーマーやクリエイターの要求に応える仕様となっていました。

一方で、PCIe 4.0やUSB 3.2といった次世代規格には未対応のため、後継のX470やX570と比べると将来性は限定的です。それでも、当時の水準では十分すぎる拡張性を備えており、Ryzen復活を支えたAM4の原点ともいえるチップセットでした。

X370チップセットはゲーミングに十分か?

X370チップセットは、登場当時のゲーミング環境において十分以上の性能を発揮できる基盤でした。CPU直結のPCIe 3.0 ×16レーンを備えており、当時のハイエンドGPUをフル帯域で利用できたことは大きな強みです。

また、PCIe 3.0 ×4レーンによるNVMe SSDサポートにより、ゲームのロード時間を大幅に短縮できた点も魅力でした。さらに、SLIやCrossFireといったマルチGPU構成に公式対応しており、複数のGPUを組み合わせたハイエンドゲーミング環境の構築も可能でした。

ただし、2025年現在の視点で見ると、最新のGPUやNVMe SSDをPCIe 4.0以上で運用できない点は大きな制約となります。特に大容量かつ高速化が進む最新NVMe SSDでは帯域不足がボトルネックとなり、X570やX670と比べると体感差が出る場面もあります。

また、USB周りもUSB 3.1 Gen2までの対応にとどまり、USB 3.2 Gen2x2やUSB4/Thunderboltといった最新規格を必要とするユーザーには不向きです。

それでも、フルHDやWQHD解像度でのゲーミングにおいては、X370は依然として実用的なプラットフォームです。Ryzen 5000シリーズ(Zen 3)にもBIOS更新を行えば対応可能なため、適切なCPUと組み合わせれば現在でも十分なゲーミング性能を発揮できます。

中古市場で安価に入手できる点も魅力で、「コストを抑えてゲーミングPCを構築したい」ユーザーには有力な選択肢となり得ます。

総合すると、X370は「最新機能を求めるユーザー」には不向きですが、「コスパを重視しつつ一定のゲーミング性能を確保したい」ユーザーにとっては、いまなお十分戦えるチップセットといえるでしょう。

他チップセットとの比較

| 項目 | B350 | X370 | X470 |

|---|---|---|---|

| PCIeレーン数 | CPU直結: PCIe 3.0 ×16 NVMe ×4 チップセット経由: 最大6レーン | CPU直結: PCIe 3.0 ×16 NVMe ×4 チップセット経由: 最大8レーン | X370を改良 PCIe 3.0構成は同等だが帯域効率と安定性を強化 |

| オーバークロック | 対応(CPU・メモリ) VRMはやや弱め | 対応(CPU・メモリ) ハイエンド向けに安定性高い | 対応(CPU・メモリ) VRM強化でRyzen 2000/3000に最適化 |

| 拡張性(I/O) | USB 3.1 Gen1中心、SATA最大4~6ポート | USB 3.1 Gen2 ×2、SATA最大6ポート、I/O豊富 | USB 3.1 Gen2 ×2+改善された電力管理、SATA最大6ポート |

| GPUサポート | 単一GPUが前提、CrossFire限定的 | マルチGPU(SLI / CrossFire)正式対応 | マルチGPU対応、X370より安定性向上 |

| CrossFire | 対応だが帯域制約あり | CrossFire / SLIともに正式対応 | CrossFire / SLIともに対応(安定性・互換性改善) |

| コストパフォーマンス | 高い(安価でOC可能) | 中程度(拡張性と安定性を備える) | 中程度~やや高価(改良点に見合った価格設定) |

| 小型PC適性 | microATX/ITX豊富で小型向き | 主にATX以上、大型ケース前提 | ATX中心、小型モデルは限定的 |

| 将来性 | PCIe 3.0止まり、最新GPU/SSDで帯域不足 | 同じくPCIe 3.0世代、ただし当時はハイエンド基盤 | AM4世代を長期支えた実績あり、Ryzen 5000まで広く対応 |

B350・X370・X470を比較すると、AM4世代の進化と棲み分けがよく見えてきます。

B350はメインストリーム向けに設計された廉価モデルで、CPUオーバークロックに対応していた点は魅力ですが、PCIeレーン数やI/O構成は限定的で、基本的にシングルGPU前提の構成に向いていました。

価格を抑えつつRyzenを楽しみたいユーザーに最適であり、コストパフォーマンスに優れた選択肢でした。これに対してX370は、ハイエンド向けに設計され、マルチGPU対応や追加のPCIeレーン、USB 3.1 Gen2の搭載など拡張性が大きく強化されていました。

当時は「Ryzen復活を支える旗艦チップセット」として位置づけられ、ゲーミングやクリエイティブ用途で柔軟な構成を可能にしました。SLIにも対応していた点は、Intel Z270など競合プラットフォームと肩を並べる重要な要素でした。

後継のX470は、基本仕様こそX370と大きく変わらないものの、電力管理やVRM設計の改善により、Ryzen 2000シリーズや3000シリーズを安定して支えられるように進化しました。

特に、より高クロックなCPUや高性能メモリとの相性が改善され、長期的な運用性が向上した点が評価されています。

総じて、B350は「コスパ重視」、X370は「拡張性重視の初代ハイエンド」、X470は「安定性を高めた改良版」と整理でき、ユーザーの用途に応じた明確な差別化が存在します。

マザーボードの選び方と注意点

X370マザーボードは、初代Ryzen登場と同時にハイエンド向けとして位置づけられ、多くの拡張性とオーバークロック機能を備えていました。

しかし、登場からすでに7年以上が経過しているため、最新の基準で見たときには注意すべきポイントが数多く存在します。PCIe 4.0やDDR5といった新世代規格には対応しておらず、BIOS更新状況やVRM設計の古さによっては最新CPUを安定して動作させられない場合もあります。

また、中古市場での流通が中心となっているため、購入時には状態やサポート体制の確認が必須です。ここでは、X370マザーボードを選ぶ際に押さえておきたい具体的な注意点を整理します。

CPUサポートの確認

X370マザーボードは、登場当初はRyzen 1000シリーズ(Zen 1)向けとして設計されましたが、BIOSアップデートによってRyzen 5000シリーズ(Zen 3)まで幅広く対応可能となっています。

ただし、全てのマザーボードが最新CPUを安定動作させられるわけではなく、メーカーごとに対応BIOSの配布状況が異なります。特に古い個体を中古で入手する場合、搭載されているBIOSが古いままだと最新CPUを認識せず、起動できない可能性があるため注意が必要です。

また、BIOS更新を行うにも対応CPUが手元になければ更新自体ができない場合もあり、購入前に「BIOS更新済み」であるかどうかを必ず確認しましょう。

さらに、メーカーによっては既にサポートが終了しているケースもあるため、長期的に使うのであればサポート体制の有無を確認することも重要です。

VRM(電源回路)の弱さ

X370はハイエンドチップセットとして位置づけられていましたが、すべてのマザーボードが高品質な電源回路を持っていたわけではありません。

特に廉価寄りのX370マザーでは、VRMフェーズ数が少なく、冷却機構も簡素なため、Ryzen 7やRyzen 9といった高TDP CPUを長時間稼働させるとVRMの温度が上昇し、安定性を損なう場合があります。実際にユーザーレビューや掲示板では「VRM温度が90℃を超えた」「夏場にクロックが落ちる」といった報告もありました。

逆に、上位モデルのX370では大型ヒートシンクやフェーズ数の多いVRMを搭載し、OC運用や長時間の高負荷に耐えられる設計となっていました。

そのため、X370を今から選ぶのであれば、電源設計が堅牢な上位モデルを重視すべきであり、価格よりも安定性を優先することが長期運用の鍵となります。

メモリサポート

X370はDDR4メモリに対応しており、当時としては高クロックメモリの運用にも積極的に取り組んでいました。しかし、初期のBIOSではメモリ互換性が不十分で、メーカーや型番によっては安定動作しないケースが多く報告されました。

後の更新で、BIOS更新やAGESAマイクロコードの改善によって互換性は向上しましたが、それでもB450やX470と比べると安定性に劣る部分があります。

また、X370ではEXPOやXMPプロファイルの読み込みに制約があり、DDR4-3200以上の高クロック動作はマザーボードやCPU個体差による影響が大きいのも特徴です。

中古で運用する場合は、マザーボードの公式サイトに掲載されている「メモリQVL(動作確認リスト)」を必ず確認し、自分が導入予定のメモリが動作保証されているかをチェックすることが推奨されます。

PCIeスロット構成

X370チップセットは、CPU直結のPCIe 3.0 ×16レーンを備え、さらにチップセット経由で追加のPCIeレーンを提供することで、拡張性を重視した設計となっています。これにより、ハイエンドGPUをフル帯域で運用しつつ、NVMe SSDや拡張カードを追加できる柔軟性を持っていました。

また、SLIやCrossFireといったマルチGPU構成に公式対応していた点は、当時のゲーマーやクリエイティブユーザーにとって大きな魅力でした。しかし、実際にはPCIe 3.0止まりであるため、最新世代のGPUやSSDを運用する際には帯域不足がボトルネックとなります。

さらに、M.2スロット利用時にはPCIeスロットの帯域と共有する仕様も多く、想定通りの拡張ができないケースもあります。中古で入手する際には、マザーボードのマニュアルを確認し、帯域の割り当てを把握しておくことが重要です。

ストレージ実装状況

X370では、NVMe SSDを利用できるM.2スロットを1~2基搭載したモデルが一般的で、当時としては先進的な仕様でした。CPU直結でPCIe 3.0 ×4レーンを割り当てることで、高速なNVMe SSDを活用でき、SATA SSDやHDDに比べて圧倒的に短いロード時間を実現しました。

また、SATAポートも最大6基サポートしており、大容量HDDやSATA SSDを組み合わせることで柔軟なストレージ構成が可能でした。ただし、M.2スロットとSATAポートの帯域が共有されている場合が多く、M.2 SSDを使用すると特定のSATAポートが無効化される仕様も散見されます。

そのため、複数ストレージを同時に利用する場合は、仕様を事前に確認しておかないと「ポートが足りない」といったトラブルにつながる恐れがあります。

USBポート構成

X370のUSB構成は、登場当時としては先進的で、USB 3.1 Gen2(10Gbps)ポートをサポートしていました。これにより、高速外付けSSDや最新の周辺機器を活用できる環境を整えていた点は大きな魅力です。

また、USB 3.1 Gen1やUSB 2.0ポートも多数備えており、キーボード・マウスからプリンタや外付けストレージまで、多様な周辺機器を同時に接続できました。ただし、最新世代と比べるとポート数や規格面での不足が目立ちます。

たとえば、USB 3.2 Gen2x2(20Gbps)やUSB4、Thunderboltといった新しい規格には非対応であり、最新の高速外付けデバイスを最大限活かすことはできません。現在利用する場合には、USB拡張カードを追加するなど、工夫が必要になるケースもあります。

フォームファクタ

X370マザーボードは、当時のハイエンド向けに設計されていたため、ATXやE-ATXといった大型フォームファクタが主流でした。これにより拡張スロットやSATAポート、VRMの冷却機構を十分に搭載できる反面、ケースの選択肢が制限され、小型PCを構築するには不向きでした。

microATXやMini-ITXのモデルも一部存在しましたが、拡張性やVRM品質に制限があり、Ryzen 7以上の高TDP CPUを長時間運用するには力不足とされるケースが目立ちました。

現在、中古市場で小型フォームファクタのX370を選ぶ場合も、拡張性を妥協しないと構成の自由度が大きく制限されます。

そのため、X370を活かしたいのであれば、ATXサイズ以上のマザーボードを選び、拡張カードやストレージを余裕を持って搭載できる環境を整えるのが賢明です。

長期運用の難しさ

X370は登場から7年以上が経過しており、経年劣化やサポート終了のリスクが高まっています。特にチップセットやVRM周辺のコンデンサ、冷却ファンが劣化すると安定性に影響が出やすく、長時間の高負荷運用では突然のシャットダウンやクロック低下といった問題が発生する可能性があります。

また、メーカーによってはBIOS更新が終了している場合もあり、新しいRyzen CPUへの対応やセキュリティ更新が期待できない点も課題です。さらに、USBやPCIe規格が古いため、最新の周辺機器やGPUを最大限活かすことはできません。

長期的に運用するなら「安定性を優先して上位モデルを選ぶ」「定期的に清掃やメンテナンスを行う」「中古購入時には動作保証や返品条件を確認する」といった工夫が欠かせません。

価格と割り切り

現在X370マザーボードを購入する場合、多くは中古市場を通じた入手となります。価格は当初より下がっており、比較的安価に手に入る点は魅力ですが、その分リスクも伴います。

新品に比べて保証がない場合が多く、長期的な利用を前提とするなら不安要素が残ります。また、B450やB550といった後発チップセットの方が価格と性能のバランスに優れていることが多く、X370を選ぶメリットは「低価格で一時的にAM4環境を構築したい」など明確な理由がある場合に限られます。

将来性や最新機能を重視するのであれば後発世代を選ぶ方が合理的ですが、X370は「当時のハイエンドを低コストで体験できる」という独自の価値があります。そのため、価格面では割り切りが重要であり、必要最低限の用途で活用する姿勢が求められます。

まとめ

X370チップセットは、2017年に登場したAM4世代の初代ハイエンドチップセットとして、Ryzen復活を支える大きな役割を果たしました。

当時としては豊富なPCIe 3.0レーンやUSB 3.1 Gen2のサポート、そしてSLI / CrossFireによるマルチGPU対応を備え、ゲーミングからクリエイティブ用途まで幅広いユーザーに高い自由度を提供しました。

さらにCPUオーバークロック機能が解放され、A320やB350といった下位モデルにはない拡張性を持っていたことから、「Ryzenの性能を最大限に活かすための基盤」として位置づけられていました。

一方で、現在の視点から見ると課題も明確です。PCIe 4.0以降の規格には非対応であり、最新GPUやNVMe SSDを活かしきれない点は避けられません。

USBやストレージ周りも世代的に古く、B550やX570と比べると帯域・拡張性で見劣りします。また登場から年数が経っているため、BIOS更新の終了やコンポーネントの経年劣化といったリスクも考慮する必要があります。

それでも、X370は「AM4プラットフォームの出発点」であり、Ryzenの普及を支えた歴史的意義は大きいです。中古市場では比較的安価に入手できるため、コストを抑えてRyzen 3000/5000シリーズを活用したいユーザーには一定の魅力が残されています。

最新規格や将来性を重視するのであれば後発のチップセットを選ぶべきですが、「当時のハイエンドを低コストで体験する」という割り切りができるなら、今でも実用的な選択肢となり得るでしょう。