どうも、ジサ郎です。

Ryzen 7000シリーズ以降でPCを組みたいと考えるとき、多くのユーザーが悩むのが「新しい規格をしっかり活かしつつ、コストをどこまで抑えるか」という点でしょう。

AM5世代ではX670やX670Eといったハイエンドチップセットが用意されていますが、価格が高く、マザーボード単体でも大きな出費となりがちです。

一方で最廉価のA620は拡張性や機能が制限されるため、ゲーミングやクリエイティブ用途にはやや物足りなさを感じる場面もあります。

その中間に位置づけられるのがB650チップセットです。B550の後継として登場し、DDR5メモリやPCIe 5.0 SSDへの対応といった新しい規格を取り込みながらも、X670に比べて消費電力やコストを抑えた“現実的な選択肢”として設計されました。

特にPCIe 5.0はGPUスロットではなく、主にストレージ側に割り当てる設計が多く、ゲーミング体験を重視しつつ将来のSSD拡張にも備えられる点が特徴です。

本記事では、B650の概要や構造、他チップセットとの違いを解説し、新しい世代のRyzen環境でどのような役割を果たすのかを整理していきます。読後には「B650が自分にとって最適な選択肢かどうか」が明確になるはずです。

B650とは?

B650チップセットは、2022年に登場したAMD AM5プラットフォーム向けのメインストリームチップセットです。対象となるのはRyzen 7000シリーズ以降のCPUで、B550の後継として開発されました。最大の特徴は、DDR5メモリとPCIe 5.0への対応です。

これにより、従来のDDR4世代を大きく超える帯域を確保でき、最新のPCIe 5.0 NVMe SSDを利用することで、クリエイティブ用途やデータ転送速度において大幅な性能向上が可能となりました。

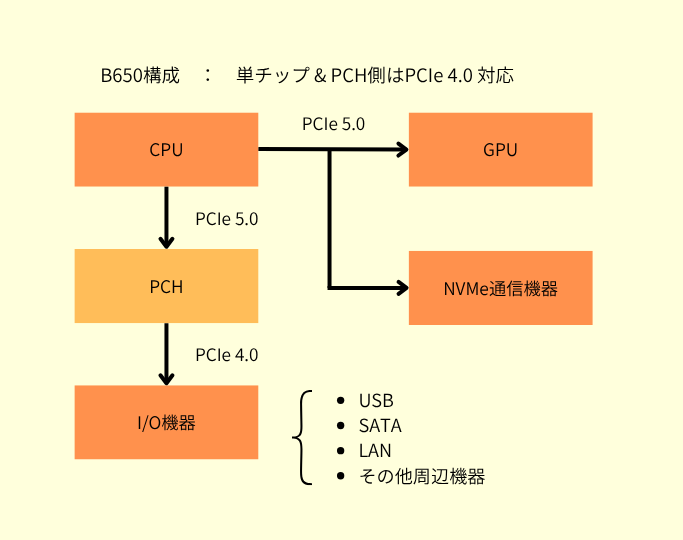

ただしB650は、X670と比べると機能の取捨選択が行われています。X670がデュアルチップ構成によってGPUスロットやストレージ双方でPCIe 5.0を提供できるのに対し、B650は単一チップ構成のため、GPU側はPCIe 4.0止まりとなるケースが一般的です。

その一方で、ストレージ用スロットではPCIe 5.0に対応し、今後普及する次世代SSDを利用できるよう設計されています。このように、コストを抑えつつも新しい規格を部分的に導入するというバランス型の思想がB650の特徴です。

歴史的に見れば、B450やB550が「普及価格帯でRyzenを最大限活かす選択肢」として広く受け入れられてきた流れを継承しており、B650もまた新しい世代を現実的に導入するための基盤として、多くのユーザーに支持される位置づけとなりました。

B650のスペックと主な特徴

B650チップセットは、AM5プラットフォームに対応するメインストリーム向けモデルであり、DDR5メモリやPCIe 5.0ストレージを利用できる点が最大の特徴です。

CPU直結のPCIeレーンを活かし、GPUはPCIe 4.0で十分な帯域を確保しつつ、ストレージ側でPCIe 5.0を導入することで将来性も備えています。

また、USB 3.2 Gen2x2(20Gbps)など高速I/Oをサポートし、外部デバイスの接続性も強化されています。ここでは、B650の主要スペックと特徴を整理して解説していきます。

チップセットの構成

B650チップセットは、AM5プラットフォーム用に設計されたシングルチップ構成のチップセットです。X670やX670Eが2チップ構成によって豊富なレーン数やI/O拡張を実現しているのに対し、B650は1チップに機能を集約することでコストと消費電力を抑え、扱いやすさを重視しています。

そのためGPUスロットはPCIe 4.0接続が基本ですが、CPU直結のNVMeスロットではPCIe 5.0が利用可能となり、高速SSDに対応する柔軟な設計が取られています。

DDR5メモリのサポートもB650の大きな特徴で、メモリ帯域の向上とEXPOプロファイルによるOC設定を活用することで、ゲーミング性能やアプリケーション処理速度の底上げが可能です。

さらにUSBまわりでは、USB 3.2 Gen2x2(20Gbps)や複数のUSB 3.2 Gen2ポートを利用でき、周辺機器や高速外部ストレージとの相性も良好です。

B550世代と比べると、チップセット経由のPCIeレーン数は増加しており、拡張カードや追加ストレージを余裕を持って扱えます。

X670に比べるとGPU側の規格には制約がありますが、ストレージやI/O拡張を重視する設計思想により「新しい世代を無理なく導入できるミドルレンジ」として位置づけられています。

スペック

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 発売年 | 2022年(Ryzen 7000シリーズ〈Zen 4〉と同時期) |

| 対応ソケット | AM5(LGA1718、Ryzen 7000シリーズ以降) |

| PCIeレーン数(チップセット経由) | 最大8レーン(PCIe 4.0)、 CPU直結はPCIe 5.0 ×16(GPU)+PCIe 5.0/4.0 ×4(NVMe) |

| USBポート構成 | 最大 USB 3.2 Gen2x2(20Gbps)×1、 USB 3.2 Gen2(10Gbps)×2、 USB 2.0複数 |

| SATAポート数 | 最大4ポート(SATA 6Gbps) |

| NVMeサポート | CPU直結でPCIe 5.0 ×4、 チップセット経由でPCIe 4.0 ×4まで対応 |

| オーバークロック | 対応(CPU・メモリ両方、EXPOによるDDR5 OCも可能) |

| マルチGPU(CrossFire/SLI) | AMD CrossFire対応(SLIは非対応) |

| TDP(チップセット) | 約7W(低発熱、基本ファンレス) |

B650は、Ryzen 7000シリーズを支えるメインストリーム向けチップセットとして設計されました。特徴的なのは、CPU直結レーンでPCIe 5.0をサポートしている点です。

GPU用スロットはPCIe 4.0に留まることが多いものの、ストレージ用M.2スロットではPCIe 5.0を利用可能で、次世代NVMe SSDの性能を引き出せます。

また、チップセット経由ではPCIe 4.0が提供され、拡張カードや追加ストレージを余裕を持って活用できる構成となっています。

USB周りの強化も見逃せません。最大20GbpsのUSB 3.2 Gen2x2に対応し、高速外付けSSDや当時最新の周辺機器との接続性能が大幅に向上しました。さらにDDR5メモリとEXPO対応により、OC耐性を活かした高クロック動作が可能で、ゲーミングやクリエイティブ用途での安定性・性能向上につながります。

総合的に見て、B650はX670に比べて拡張性は抑えられているものの、コストと新しい規格を両立したバランス型チップセットであり、AM5世代を現実的な価格で導入したいユーザーに最適な選択肢といえるでしょう。

B650チップセットはゲーミングに十分か?

B650チップセットは、ゲーミング用途において十分な性能と将来性を備えた選択肢といえます。最大の理由は、CPU直結のPCIe 5.0スロットを利用した高速NVMe SSD対応にあります。ゲームのロード時間短縮や大容量データの読み書きに強みを発揮し、次世代タイトルにも対応しやすい環境を整えられます。

また、GPUスロットはPCIe 4.0止まりの設計が多いものの、現行のRadeon RX 7000シリーズやGeForce RTX 40シリーズにおいてはPCIe 4.0帯域で十分な性能を発揮できるため、実際のゲーム体験において不満を感じることはほぼありません。

さらに、DDR5メモリとEXPO対応により、高クロックメモリを活用したパフォーマンス向上も可能です。ゲーミング環境ではCPUとメモリの帯域がフレームレートに直結する場面も多く、B550以前のDDR4世代と比較すると応答性やマルチタスク処理能力の面で優位性を発揮します。

USB 3.2 Gen2x2や複数の高速USBポートの搭載により、外付けSSDやキャプチャボードといったゲーミング周辺機器を快適に利用できる点も強みです。

一方で注意点として、B650はX670ほど拡張性が高くないため、複数GPUや大量のNVMe SSDを搭載するようなハイエンド構成には不向きです。また、廉価モデルではVRM設計が簡素な場合もあり、Ryzen 9クラスのCPUを組み合わせる場合には冷却性能や電源周りの安定性に気を配る必要があります。しかし、Ryzen 5やRyzen 7クラスと組み合わせたシングルGPU構成では、割と重めなゲームを十分に快適にプレイできるだけの土台を提供してくれるでしょう。

総じてB650は「新しい規格を取り込みつつ価格を抑えた現実的なゲーミング基盤」として、フルHDからWQHDゲーミングを中心とするユーザーに最適な選択肢です。将来のSSD拡張やDDR5の進化にも対応できるため、中長期的に安心して使えるチップセットといえます。

他チップセットとの比較

| 項目 | B550 | B650 | X670 |

|---|---|---|---|

| PCIeレーン数 | CPU直結: PCIe 4.0 チップセット: PCIe 3.0 | CPU直結: PCIe 5.0(GPU×16/SSD×4) チップセット: PCIe 4.0 | CPU直結: PCIe 5.0 チップセット: PCIe 4.0 (2チップ構成で豊富) |

| オーバークロック | 対応(CPU・メモリ) | 対応 (CPU・メモリ、EXPOでDDR5 OC可能) | フル対応 (上位モデルは電源周り強化) |

| 拡張性(I/O) | USB 3.2 Gen2(10Gbps)まで | USB 3.2 Gen2x2(20Gbps) Type-C搭載モデル多数 | USB 3.2 Gen2x2 ポート数最多、SATAも豊富 |

| GPUサポート | 単一GPU前提 (PCIe 4.0帯域で十分) | 単一GPU前提 (PCIe 4.0止まりが一般的) | 複数GPUも視野に入れた設計(PCIe 5.0対応) |

| CrossFire | 対応するが限定的 (SLIは非対応) | 対応するが限定的 (SLIは非対応) | CrossFire/SLI両対応 (上位モデルのみ) |

| コストパフォーマンス | 高い(コスト重視で人気) | バランス型 (最新規格を取り込みつつ抑えめ) | 低い (高価格帯が中心) |

| 小型PC適性 | microATX/ITX豊富で適性高い | ATX・microATX・ITXまで幅広く展開 | ATXが中心 小型向けは少ない |

| 将来性 | DDR4世代止まり PCIe 4.0まで | DDR5/PCIe 5.0 ※SSD対応で長期運用に強い | DDR5/PCIe 5.0 ※GPU・SSD両対応で最長寿命 |

B550・B650・X670を比べると、それぞれの立ち位置とユーザー層が明確に分かります。B550はAM4世代の代表的なミドルレンジで、PCIe 4.0に対応しながら価格を抑えたコスパ重視の設計でした。しかしDDR4世代に留まり、将来的な拡張性には限界があります。

一方のB650は、その後継としてDDR5やPCIe 5.0 SSDを取り入れ、AM5世代の普及価格帯を担う存在です。GPUスロットはPCIe 4.0止まりが多いものの、実用上の不満はほとんどなく、ストレージ側でPCIe 5.0をサポートすることで将来の高速SSD環境に備えられるのが特徴です。

X670はハイエンド向けに設計され、2チップ構成によりI/OやPCIeレーン数が大幅に強化されています。GPUとSSDの両方でPCIe 5.0を活用でき、USBポートやSATAポートの数も豊富で、複数GPUや大量のストレージを必要とするクリエイティブ用途やワークステーション用途に適しています。その一方で消費電力や価格は高く、小型PC向けの選択肢は少なめです。

総じて、B550は「安価にRyzen環境を構築したいユーザー」、B650は「コストを抑えつつ最新規格を導入したいユーザー」、X670は「妥協なく拡張性を求めるユーザー」と整理でき、ニーズに応じて明確に棲み分けがされています。

マザーボードの選び方と注意点

B650マザーボードは、当時最新のAM5世代CPUを支えるメインストリーム向けチップセットとして、価格帯や機能の幅が広いのが特徴です。エントリーモデルから上位モデルまでラインナップが豊富で、同じB650でも拡張性や耐久性に大きな差があります。

そのため「どのモデルを選んでも同じ」と考えると失敗しやすく、用途や組み合わせるCPUに応じた選択が必要です。特にVRMの品質、PCIe 5.0スロットの有無、USBやストレージ周りの仕様などはモデルごとの差別化ポイントとなるため、購入前にチェックすることが重要です。

ここでは、B650マザーボードを選ぶ際に確認すべき注意点を整理しました。

CPUサポートの確認

B650チップセットは、AM5ソケットを採用したRyzen 7000シリーズ以降のCPUに対応します。従来のRyzen 5000以前(AM4世代)は一切利用できないため、アップグレード目的で購入する場合は注意が必要です。

特に中古市場では「B650ならRyzen 5000も動くだろう」と誤解してしまうケースがあるため、必ずサポートCPUを確認しましょう。また、Ryzen 7000シリーズ登場後に追加された新モデル(例:Ryzen 7000X3DやRyzen 8000Gシリーズ)では、BIOS更新が必要になることがあります。

購入するマザーボードの出荷時BIOSが古い場合、そのままではCPUを認識しない可能性があるため、メーカーのサポートページでCPUサポートリストとBIOS更新履歴を必ずチェックすることが重要です。

VRM(電源回路)の品質

B650はエントリーから上位まで幅広い製品が展開されており、VRM設計にも大きな差があります。廉価モデルではフェーズ数が少なく、ヒートシンクも簡素なため、Ryzen 9クラスの高TDP CPUを長時間フルロードで運用するには不安が残ります。

一方、上位モデルでは多フェーズ化や大型ヒートシンクによる冷却強化が施されており、ゲーミングやクリエイティブ用途でも安定した電力供給が可能です。掲示板やレビューでも「安価なB650にRyzen 9を載せたらVRMがサーマルスロットリングした」という報告は散見されます。

そのため、Ryzen 5やRyzen 7を使うライトゲーマーなら廉価B650でも十分ですが、Ryzen 9を本格的に使うなら上位モデルか、X670系の選択が推奨されます。

メモリサポート

B650はDDR5メモリ専用で、DDR4との互換性はありません。DDR5は初期に高価で安定性に不安がありましたが、EXPO(AMDのOCプロファイル)対応モジュールの普及により、容易に高クロック動作が可能になりました。

ただし、メモリコントローラの品質やマザーボードの設計によっては、EXPOを有効化しても安定しないケースがあり、特に廉価モデルでは対応クロックが制限される場合があります。

ゲーミング用途ではDDR5-6000前後が安定したパフォーマンスとコストのバランスを両立するポイントとされており、対応するかどうかを事前に確認することが大切です。

また、公式のQVL(互換リスト)で利用予定のメモリが認識・安定動作するかをチェックしておくと安心です。

PCIeスロット構成

B650では、GPUスロットは基本的にPCIe 4.0接続となります。Radeon RX 7000シリーズやGeForce RTX 40シリーズでもPCIe 4.0帯域で十分な性能を発揮できるため実用上は問題ありません。

一方、ストレージ側ではCPU直結のPCIe 5.0スロットを搭載しているモデルが多く、次世代NVMe SSDの性能を最大限引き出せる点が魅力です。

ただし、廉価モデルではPCIe 5.0スロット自体が省略され、すべてPCIe 4.0に留まることもあるため、将来的に高速SSDを導入したいユーザーは注意が必要です。また、M.2スロット数や帯域の共有関係はモデルごとに異なり、追加SSDや拡張カードを計画する場合はマニュアルを確認することをおすすめします。

ストレージの仕様

B650マザーボードは、新しい規格に合わせてNVMe SSDを重視した設計となっています。多くのモデルではM.2スロットが2基以上用意され、1基はPCIe 5.0、もう1基はPCIe 4.0に割り当てられるケースが一般的です。

これにより、OS用の超高速SSDとゲーム用やデータ用の追加SSDを両立できます。ただし、帯域の共有により「M.2スロットを使うとSATAポートの一部が無効化される」設計が多く、ストレージを多く積むユーザーは要注意です。

また、SATAポート数は最大4と、B550世代に比べて減少しているのも特徴です。大量のHDDを組み合わせたい場合には、拡張カードや上位チップセットを検討する必要があります。将来的な高速SSDへの対応力は高い一方で、従来型ストレージの多用には制約がある点を理解しておくことが重要です。

USBポート構成

B650はI/O周りの進化も大きなポイントで、USB 3.2 Gen2x2(最大20Gbps)に対応するモデルが存在します。これにより外付けSSDや高速キャプチャデバイスを最大限に活用でき、ゲーミング配信やクリエイティブ用途でも快適です。

ただし、すべてのB650がGen2x2を備えているわけではなく、廉価モデルではUSB 3.2 Gen2(10Gbps)止まりのものも多いのが実情です。また、Type-Cポートの搭載有無や内部ヘッダーの有無もモデルごとの差が大きく、ケース前面のType-Cポートを活用したい場合は必ず仕様を確認しましょう。

USBポートは普段あまり意識されにくい要素ですが、周辺機器が増えるほど差を実感する部分であり、用途に合わせた選択が重要です。

フォームファクタ

B650はATXからMini-ITXまで幅広いフォームファクタで提供されています。ATXモデルは拡張性に優れ、複数のM.2スロットや拡張カードを使いたいユーザーに最適です。microATXはコストとサイズのバランスが良く、B650世代でもっとも流通量が多い形態で、コストを抑えたゲーミング構成に向いています。

一方でMini-ITXは、省スペースPCやコンパクトゲーミングPCを組むのに適していますが、拡張性が限られ、VRMの冷却能力やM.2スロット数に制約が出やすい点に注意が必要です。

特に高TDPのRyzen 9をMini-ITXで運用する場合、ケース冷却も含めた慎重な設計が求められます。ケースとの相性を含めて選ぶことが、B650マザー活用の前提条件といえるでしょう。

長期運用性

B650は、当時の最新規格であるDDR5メモリやPCIe 5.0 SSDに対応しており、長期運用に強いプラットフォームといえます。特にストレージまわりの先進性は、数年先でも陳腐化しにくい大きな強みです。

ただし、マザーボードの品質や設計によっては、長期的に安定して運用できるかに差が出ます。廉価モデルではVRM設計が簡素で、Ryzen 9クラスを数年間フルロードで使う場合、発熱による安定性低下や部品劣化のリスクが指摘されています。

また、SATAポート数の少なさやI/Oの省略などは、長期的に拡張したいユーザーにとっては不便につながる可能性があります。長く使うことを前提にするなら、信頼性の高い上位モデルや、冷却機構がしっかりした製品を選ぶことが大切です。

価格と割り切り

B650は価格帯が非常に広く、エントリー向けは2万円前後、上位モデルは4万円以上と幅広く展開されています。同じB650でも、VRMの設計、USBの仕様、M.2スロットの数などで大きな差があるため、「安いからB650を選んだ」という理由だけでは後悔につながりやすいのが実情です。

Ryzen 5やRyzen 7と組み合わせるのであれば、ミドルレンジのB650で十分にゲーミングや日常用途に対応可能です。一方でRyzen 9や長期運用を考えるなら、しっかりした電源回路や冷却設計を持つ上位モデル、もしくはX670シリーズの方が安心です。

つまり、B650は「必要な機能とコストのバランスを見極める」ことが重要で、割り切り方次第で非常に優秀な選択肢となるチップセットです。

まとめ

B650チップセットは、AM5プラットフォームを支えるメインストリーム向けの基盤として、コストと新しい規格のバランスを絶妙に取った存在です。DDR5メモリやPCIe 5.0 SSDへの対応といった先進的な要素を取り込みつつ、GPU側はPCIe 4.0止まりに抑えることで価格を引き下げ、実用性と将来性を両立させています。

これは「新しい規格を体験したいが、X670ほどの多機能や高価格は不要」という多くのユーザーにとって、現実的で納得感のある選択肢となりました。

ゲーミングにおいても、Ryzen 5やRyzen 7と組み合わせればフルHDからWQHD解像度で十分なパフォーマンスを発揮し、PCIe 4.0接続のGPUでもボトルネックはほぼ存在しません。さらに、PCIe 5.0対応のNVMe SSDを導入すれば、将来の大容量データ処理やゲームのロード時間短縮にも強みを発揮できます。

USB 3.2 Gen2x2対応やDDR5の高クロックメモリ活用によって、ゲーミング配信やクリエイティブ作業も快適にこなせるでしょう。

一方で、廉価モデルではVRM設計やI/Oが簡素な場合もあり、Ryzen 9クラスを長期的に使うなら上位モデルかX670シリーズの方が安心です。また、SATAポートが少ないため、大量のストレージを運用したいユーザーにとっては拡張性が制約となる点も理解しておく必要があります。

総合的に見ると、B650は「当時の新しい規格を押さえつつコストを抑えたい」ユーザーにとって最適な選択肢です。ゲーミングや日常用途からクリエイティブ作業まで幅広く対応し、長期的なプラットフォームとしても安心感を持てるチップセットといえるでしょう。