どうも、ジサ郎です。

自作PCを計画する際、多くの人が直面するのが「コストを抑えながらも、どこまで性能を妥協せずに組めるか」という問題です。最安のA320は確かに導入しやすい一方で、拡張性やチューニング機能が物足りず、ゲーミングや長期運用を見据えるユーザーには力不足でした。

逆にハイエンドのX370は豊富な機能を備えるものの、価格面で手を出しづらく“オーバースペック気味”な存在でした。

その狭間を埋めるべく登場したのがB350チップセットです。2017年当時、IntelのH270やB250といった競合製品と肩を並べつつ、Ryzen専用のメインストリームモデルとして市場に投入されました。NVMe SSDやUSB 3.1 Gen1をサポートしつつ、オーバークロック機能も解放されたことで、Ryzenの持ち味を余すことなく引き出せる点が大きな魅力でした。

主にRyzen 5 1600やRyzen 7 1700との組み合わせは「コスパ良構成」として爆発的に普及し、Ryzenシリーズが本格的に市民権を得る原動力となったのです。

本記事では、B350の構造や特徴を整理し、A320やX370とどう違うのかを掘り下げながら、今あらためて選ぶ意義についても徹底解説していきます。

B350とは?

B350チップセットは、2017年に初代Ryzenとともに登場したAM4ソケット対応のメインストリーム向けチップセットです。上位のX370がハイエンド志向、A320がエントリー志向であったのに対し、B350はその中間に位置し「コストと機能のバランス」を重視した設計が特徴でした。

開発にはASMediaが関与し、CPU側に多くの機能を統合するRyzenのSoC設計を補完する形で、追加のPCIeレーンやSATA、USBなどのI/O機能を提供しました。

最大のポイントは、エントリー向けのA320とは異なり CPUオーバークロックに対応 していたことで、価格を抑えつつチューニングやパフォーマンス追求を楽しめる点が自作ユーザーに高く評価されました。

当時は「コスパ重視ならB350」と言われるほど人気を集め、各マザーボードメーカーから豊富なラインナップが登場。ゲーミング用途から汎用PCまで幅広く使われ、Ryzenの普及を強力に支えた存在です。

その後、第2世代Ryzenや第3世代RyzenにもBIOS更新で対応し、長期的に活用された点も特徴的で、今なお中古市場で需要が残るチップセットのひとつとなっています。

B350のスペックと主な特徴

B350チップセットは、A320に比べて拡張性と機能性を強化した“メインストリーム向け”の立ち位置が特徴です。エントリー向けで制約の多いA320と異なり、CPUのオーバークロックに対応し、PCIeレーン数やUSBポートの構成も余裕を持たせています。

これにより、単なる廉価マザーに留まらず、ゲーミングやクリエイティブ用途にも十分応えられる柔軟性を備えていました。また、BIOS更新により後続の第2世代、第3世代Ryzenも動作可能となり、長期的な運用に耐えうる点も大きな魅力です。ここでは、B350の具体的なスペックや特徴を解説していきます。

チップ構造

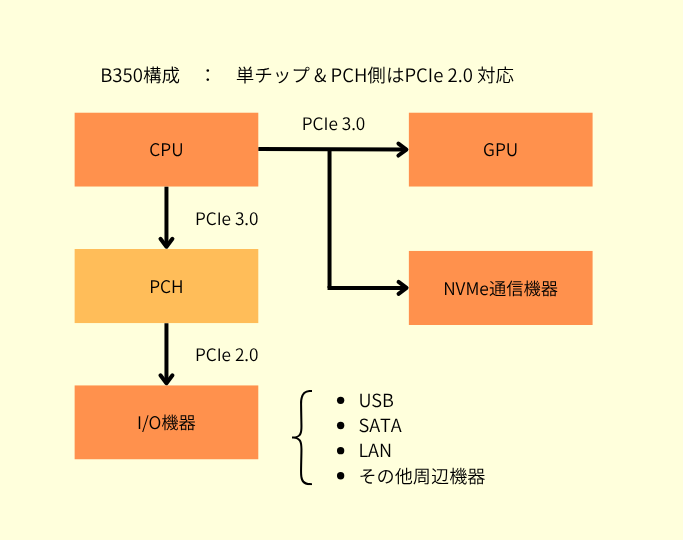

B350チップセットは、AMDが打ち出したAM4プラットフォームにおいて「メインストリーム」の位置を担うべく設計されたモデルです。その構造は、CPU側に主要機能を統合したRyzen世代のSoC設計を補完する形となっており、チップセットは追加のI/Oや拡張性を支える役割に特化しています。

A320と比較すると、提供されるPCIe Gen3レーンが増加しており、単一GPUに加えてNVMe SSDや拡張カードを組み合わせても余裕を持って利用できるのが特徴です。当時としては、M.2スロットを用いたNVMeストレージの普及を後押しした世代でもあり、ロード時間短縮やデータ転送速度の向上に大きく寄与しました。

ストレージ面では最大4ポートのSATA 6Gbpsに対応し、HDDやSSDを複数台組み合わせた環境構築も可能。さらにUSB 3.1 Gen1ポートを複数備え、周辺機器の多い環境にも柔軟に対応できました。そして最大の強みは、A320にはなかったCPUとメモリのオーバークロック対応です。

Ryzen 5 1600やRyzen 7 1700といった当時の主力CPUを組み合わせ、クロック調整によって定格以上の性能を引き出すことができ、コストを抑えながらもゲーミングやクリエイティブ作業に余裕をもたらしました。

結果としてB350は、機能を最小限に抑えたA320と、フル機能のX370との中間に位置する「万能型」として広く普及しました。単なる“中間グレード”ではなく、Ryzenの実力を一般ユーザーに浸透させた主力チップセットとして、自作市場で大きな存在感を放ったのです。

チップのスペック

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 発売年 | 2017年(初代Ryzenと同時登場) |

| 対応ソケット | AM4 |

| PCIeレーン数(チップセット経由) | 最大6レーン(CPU直結16レーンに加えてI/O用を提供) |

| USBポート構成 | 最大USB 3.1 Gen1(5Gbps)×6、USB 2.0 ×6 ※ Gen2は非対応 |

| SATAポート数 | 最大4ポート(SATA 6Gbps) |

| NVMeサポート | PCIe Gen3接続で対応(x4帯域、実装はマザーボード依存) |

| オーバークロック | 対応(CPU・メモリ両方OC可能) |

| マルチGPU(CrossFire/SLI) | AMD CrossFire(一部制限付き)、NVIDIA SLI非対応 |

| TDP(チップセット) | 約5W(低発熱、小型ヒートシンクで十分) |

B350チップセットは、当時のメインストリーム向けらしく、バランスの取れたスペックを備えていました。PCIeレーンは合計24本をサポートし、CPUから直結する16レーンでGPUを接続しつつ、残りのレーンでNVMe SSDや拡張カードを利用可能です。

A320では制限が多かったストレージ周りも改善され、M.2 NVMe SSDが標準的に利用できるようになり、ゲームやアプリケーションのロード時間短縮に大きく貢献しました。USBポートは最大12基と豊富で、外付けストレージや周辺機器の多用にも十分対応できます。

さらに、最大の特徴であるCPUおよびメモリのオーバークロック対応により、安価なマザーボードでも性能を引き出せる柔軟性を持っていました。メモリクロックを引き上げることで、Infinity Fabricとの連携を強化し、フレームレートの底上げにも効果的です。

TDPや発熱は控えめで、小型ヒートシンクで冷却可能な点も扱いやすさに繋がっています。総じてB350は、A320の制約を解消しつつ、X370ほどの過剰機能を持たない「ちょうどよい」スペックで、幅広いユーザーに支持されたチップセットといえるでしょう。

B350チップセットはゲーミングに十分か?

B350チップセットは、エントリー向けのA320に比べて格段にゲーミング適性が高く、2017年当時の自作市場では「Ryzenで遊ぶならB350が最適」と評されることが多い存在でした。最大の理由は、CPUとメモリのオーバークロックに対応していたことです。

RyzenはメモリクロックとInfinity Fabricの動作が連動するため、メモリを高クロックで安定動作させることで、ゲームのフレームレートやレスポンスを底上げすることができました。

主に「Ryzen 5 1600」や「Ryzen 7 1700」といった当時の人気CPUは、B350マザーと組み合わせることで定格以上のパフォーマンスを発揮し、ゲーミング環境を大きく向上させることが可能でした。

また、PCIeレーンやI/Oの余裕によって、グラフィックカードとNVMe SSDを両立させても帯域不足に陥りにくく、ロード時間短縮やストレージ高速化の恩恵を受けながらゲームを楽しめたのも利点です。実際、GTX 1060やRadeon RX 580といった当時の定番GPUとの組み合わせは鉄板構成で、コストを抑えながらフルHDゲーミングに十分な性能を実現していました。

一方で、上位のX370と比べるとVRM設計が簡素なモデルも多く、Ryzen 7以上をオーバークロックして使う場合には安定性にやや不安が残ります。また、マルチGPU構成には限定的な対応にとどまっており、本格的なハイエンドゲーミングには不向きでした。

しかし、単一GPUを前提とした環境であれば、価格と性能のバランスは極めて優れており、当時のミドルレンジ〜上位ゲーマーに最も支持されたチップセットであったことは間違いありません。

他チップセットとの比較

| 項目 | A320 | B350 | X370 |

|---|---|---|---|

| PCIeレーン数 | CPU直結+最小限、拡張性に乏しい | A320より多く、GPU+NVMe両立可能 | 最多、マルチGPUや多数のNVMe対応 |

| オーバークロック | 非対応 | 対応(CPU・メモリ両方) | 対応(高耐性、上位VRM設計) |

| 拡張性(I/O) | SATA×4、USB 3.1 Gen1まで | SATA×4、USB 3.1 Gen1多数 | SATA×6、USB 3.1 Gen2もサポート |

| GPUサポート | 単一GPUのみ | 単一GPU中心 CrossFireは限定的 | CrossFire/SLIのマルチGPU完全対応 |

| コストパフォーマンス | 最安、入門向け | コスパ最良、汎用性が高い | 高価だがフル機能を利用可能 |

| 小型PC適性 | 高い(省電力設計) | 普通(microATX中心) | やや低い(ATX大型が多い) |

| 将来性 | 限界あり BIOS対応も狭い | Ryzen 3000/5000対応モデルあり | 長期サポートだが高価格帯が中心 |

B350は、同時期に展開されたA320やX370と比較することで、その立ち位置がより明確になります。A320は安さを最優先した結果、拡張性やチューニング機能に乏しく、入門用に限定される傾向がありました。

一方でX370はハイエンド志向で、マルチGPUや豊富なストレージ接続に対応していましたが、価格の高さから万人向けではありませんでした。その中間にあたるB350は、単なる“妥協点”ではなく、実際に最も広く普及したチップセットでした。

オーバークロックに対応しつつ、NVMe SSDや複数のUSBポートを備えていたため、ゲーミングから日常利用まで幅広いシーンをカバー。特にRyzen 5シリーズとの組み合わせは「安くても高性能」を実現できる構成として自作市場を席巻しました。

結果としてB350は、A320とX370の中間にとどまらず、Ryzenを一般層に浸透させた主力プラットフォームという役割を果たしたのです。

マザーボードの選び方と注意点

B350チップセット搭載マザーボードは、当時のメインストリームとして人気を集めましたが、モデルごとに設計や品質に大きな差があります。

主にVRM(電源回路)の強さ、BIOS更新によるCPUサポート範囲、拡張スロットやI/O構成の違いは見逃せないポイントです。また、安価な製品と上位メーカーの製品では冷却設計や安定性に差があり、中古市場で入手する場合はなおさら注意が必要です。

ここでは、B350マザーボードを選ぶ際に押さえておきたいポイントを整理して解説していきます。

CPUサポートの確認

B350マザーボードは2017年に登場したため、当初は第1世代Ryzenに対応していました。その後のBIOS更新により、第2世代Ryzen(Zen+)、第3世代Ryzen(Zen 2)まで動作可能になり、一部のモデルではRyzen 5000シリーズ(Zen 3)にも対応するケースがあります。

ただし、全てのB350が最新CPUをサポートしているわけではなく、BIOS容量やメーカー方針によって対応範囲は異なります。例えばASUSやMSIの一部製品ではRyzen 5000対応が提供されましたが、他社では打ち切られている場合もあります。

そのため、中古でB350を選ぶ際にはメーカー公式サイトの「CPU Support List」を必ず確認し、対象CPUとBIOSバージョンの組み合わせを把握することが重要です。サポート外のCPUを無理に動かすと、起動不可や不安定動作のリスクがあるため注意が必要です。

VRM(電源回路)の品質差

B350マザーボードはメインストリーム向けであるため、VRM(電源回路)の設計はモデルによって差が大きいのが特徴です。上位モデルではフェーズ数が多く、ヒートシンクもしっかり搭載されており、Ryzen 7クラスの高TDP CPUでも安定して動作します。

しかし安価なエントリーモデルでは、フェーズ数が少なく冷却機構も簡素で、Ryzen 7やオーバークロック環境では発熱や電圧降下による不安定さが報告されています。掲示板でも「安物B350にRyzen 7を載せたらVRMが熱暴走した」という事例は少なくありません。

そのため、B350を選ぶ際はVRMの設計と冷却機構に注目することが大切です。長時間の高負荷用途やゲーミングを目的とするなら、しっかりしたVRMを備えた上位モデルを選ぶことで安定性を確保できます。

メモリ対応とOC耐性

B350の大きな特徴の一つは、メモリのオーバークロックに対応していることです。A320では定格動作に制限されていましたが、B350ではDDR4メモリを高クロックで動作させることができ、Infinity Fabricとの連動によってゲームやアプリの性能を大きく伸ばせます。

ただし、すべてのB350マザーボードで高クロック動作が安定するわけではありません。特に安価なモデルではVRM設計が弱く、3200MHz以上のメモリを安定して動かすのが難しいケースもあります。また、BIOSのメモリ互換リストに掲載されていない製品では、認識しない・起動しないといったトラブルも報告されています。

掲示板でも「B350はOCできるが、メモリ選びで苦労した」という声が多く見られます。高クロックメモリを活かしたい場合は、信頼性の高いメーカー製や互換リスト掲載品を選ぶことが推奨されます。

拡張スロットと帯域の共有

B350ではPCIeレーン数がA320よりも多く確保されていますが、帯域の使い方には注意が必要です。典型的な構成では、GPU用にx16スロットが1本、さらにM.2スロットやPCIe x1スロットが追加されています。

しかし、M.2スロットとSATAポートが帯域を共有している設計が多く、M.2 NVMe SSDを使用すると一部のSATAポートが無効化されるケースがあります。この仕様を知らずに増設すると「SATAポートが足りない」「ストレージが認識されない」といったトラブルにつながります。

また、拡張スロットは基本的に単一GPU向けに設計されており、複数GPU構成を狙う場合は帯域不足で性能を活かせません。とはいえ、GPU+NVMe SSDの同時利用やキャプチャカード程度であれば問題なく運用できるため、自分の用途を見極めた上で拡張性を確認することが重要です。

USBポート構成

B350マザーボードのUSB構成は、当時のメインストリームらしく標準的ではあるものの、最新規格に比べると物足りない部分があります。基本的にはUSB 3.1 Gen1(5Gbps)ポートを複数備え、さらにUSB 2.0ポートも搭載しており、キーボードやマウス、外付けHDDやSSDの接続には十分対応できます。

ただし、USB 3.1 Gen2(10Gbps)対応ポートやUSB Type-Cコネクタを備えたモデルは限られており、外付け高速ストレージや最新周辺機器をフル活用したいユーザーには制約があります。また、内部ヘッダーの数にも差があり、ケース前面ポートを活かせない場合がある点は掲示板でもよく指摘されています。

USB機器を多用するゲーマーやクリエイター用途でB350を選ぶ場合は、背面I/Oや内部ピンヘッダーの数を必ず確認し、必要に応じてUSBハブを導入することを前提にするのが安心です。

フォームファクタの確認

B350マザーボードはATXからmicroATX、Mini-ITXまで幅広いフォームファクタで展開されました。これにより、拡張性を重視するユーザーから省スペースPCを求めるユーザーまで対応可能でした。

ATXモデルは拡張スロットやSATAポートが豊富で、マルチストレージや拡張カードを多用する環境に適しています。一方でmicroATXは価格とサイズのバランスが取れており、最も流通量が多く自作初心者に人気でした。

Mini-ITXモデルは非常にコンパクトで小型PCの構築に向いていましたが、VRM設計や拡張性が制約されやすく、Ryzen 7以上のCPUを安定動作させるには厳しい面がありました。選ぶ際は「ケースサイズに合わせる」だけでなく、「拡張カードやストレージをどの程度使うか」を基準にすることが重要です。

長期サポート性

B350は登場から長く支持されましたが、長期サポートという観点では注意が必要です。2019年以降はB450やX470、さらにB550やX570といった後継チップセットが主流となり、メーカーのBIOS更新も順次打ち切られていきました。

中にはRyzen 5000シリーズに対応するBIOSを提供したモデルもありましたが、全てのB350が対象ではありません。特に廉価モデルではBIOSチップ容量の不足から、古いCPUとの互換性を切り捨てなければ最新CPUに対応できないケースもありました。

そのため「幅広いCPUを自由に入れ替えて使い続ける」という点では制約が残ります。また、VRMやコンデンサといった部品寿命の問題もあり、長期間の高負荷運用では劣化による不安定化が起こりやすいのも事実です。中古で今から導入する場合は、BIOS更新履歴や部品の劣化を踏まえ、長期運用よりは短期的な利用に向いていると考えるのが妥当です。

中古市場での注意点

現在、B350マザーボードは新品の流通がほぼなく、中古市場での入手が中心となっています。その際に注意すべきは「BIOSバージョン」「部品の劣化」「動作保証の有無」です。まずBIOSバージョンが古いままだと、Ryzen 2000/3000シリーズ以降のCPUを認識せず、起動できないことがあります。

CPUとの組み合わせ次第では、起動のためにサポート外のCPUを一時的に用意する必要があるケースもあります。また、長年の使用でVRMやコンデンサが劣化している可能性も高く、掲示板でも「中古B350を買ったら起動はしたが数時間で落ちた」といった声が見られます。

さらに、保証のないジャンク品も多く流通しており、購入後に修理不能なトラブルを抱えるリスクもあります。中古で購入する際は、信頼できるショップや保証付きの製品を選び、可能であればBIOS更新済みであることを確認しておくのが安心です。

まとめ

B350チップセットは、単なる中間グレードにとどまらず「Ryzenを世に広めた実質的な主力」と言える存在でした。A320では手が届かないオーバークロックやNVMe対応といった機能を備え、かつX370ほど高価ではなかったため、コストと性能のバランスを求めるユーザーにとって最適解となったのです。実際、当時の定番構成であるRyzen 5 1600+B350マザーは、多くのゲーマーや自作初心者に支持され、Ryzen普及を決定づけました。

さらに、BIOS更新によって第2世代、第3世代Ryzenのサポートが追加され、一部モデルではRyzen 5000シリーズの動作まで可能になるなど、当初の想定を超えた寿命を持った点も特筆すべきです。こうした柔軟性により、「安く組んで長く使える」プラットフォームとして評価が高まりました。

もちろん、VRM設計やI/O構成にはモデルごとの差が大きく、廉価な基板では高TDP CPUで不安定になるケースも報告されています。また、USB 3.1 Gen2やType-Cの非搭載など、後継のB450やB550と比べると最新規格への対応は弱めです。しかしそれらの制約を踏まえても、B350は当時の自作市場で最も現実的かつ多くの人に選ばれたチップセットでした。

総じてB350は、A320が「入門用」、X370が「ハイエンド」の位置付けであったのに対し、Ryzenの実力を日常のPC利用に浸透させた立役者 です。現在でも中古市場で一定の需要があるのは、その完成度と実績が今なお評価されている証拠と言えるでしょう。