どうもジサ郎です。

CPUのスペック表には「コア数」「クロック周波数」「キャッシュ容量」など専門的な数字が並びますが、これらが実際にどんな役割を持ち、どう性能に関わるかを理解せずに選ぶと、本来の力を発揮できない構成になりがちです。

例えば、コア数ばかりに注目しても、メモリとのやり取りやキャッシュ構造がボトルネックになれば性能は頭打ち。逆に用途に合った内部構造を選べば、同じ予算でも体感速度や安定性が大きく変わります。

本記事では、CPUの内部構造や各部品の役割、2010年以降の進化までをやさしく解説。これを押さえておけば、スペックの数字の裏にある意味を理解し、自分の用途に最適なCPUを迷わず選べるようになります。

CPUとは何か?

CPU(Central Processing Unit)は、コンピュータの頭脳にあたる部品で、プログラムの命令を解釈し、計算や制御を行う中枢です。

現代のCPUは、単なる計算機能にとどまらず、メモリ制御・グラフィックス・AI処理・暗号化など、多くの機能を統合した「SoC(System on a Chip)」として進化しています。

CPUを構成する主な部品と役割

まず始めに、CPUの基盤の上に乗せてあるものから順に、AMDの呼称で概要の説明します。

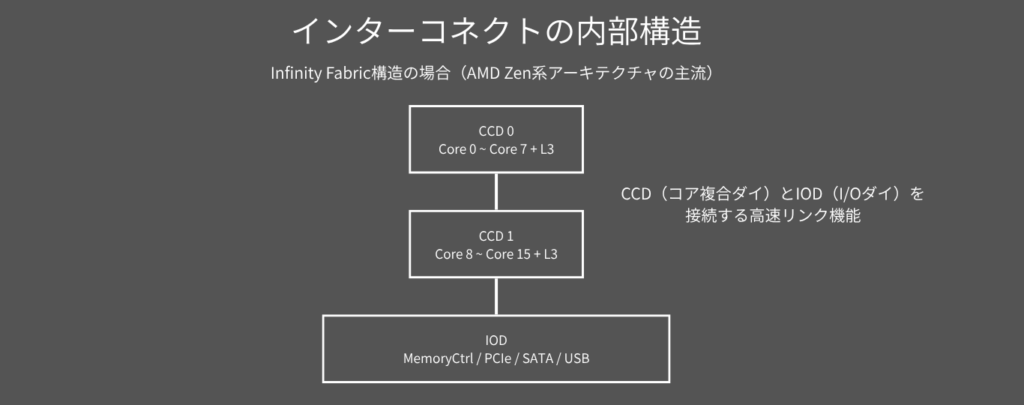

CPUは大きく「CCD(Core Complex Die)」と「IOD(I/O Die)」という役割の異なるチップで構成されます。CCDは計算処理に特化した部分で、複数のCPUコアとその各コア専用のL1/L2キャッシュ、全コアで共有するL3キャッシュを内蔵します。ここは“演算の工場”のような存在で、命令の実行速度や効率を決める心臓部です。

一方、IODは外部とのやり取りを担う部分で、メモリコントローラ(IMC)、PCI Expressコントローラ、USBやSATAなどの入出力機能を統合しています。CCDは直接メインメモリや外部デバイスにアクセスできず、必ずIODを経由してやり取りします。

この分業により、CCDは演算性能に最適化され、IODは接続性や拡張性に集中できるため、製造プロセスや設計をそれぞれ最適化しやすくなります。結果として、大規模コア数や高効率なI/Oを両立でき、世代をまたいだ設計の柔軟性も向上しています。

※ 各社「計算部」と「I/O部」に関する呼称の比較

| メーカー | 計算部の呼称 | I/O部の呼称 |

| AMD | CCD(Core Complex Die) | IOD(I/O Die) |

| Intel | Compute Tile(計算タイル) | SoC Tile もしくは I/O Tile |

コア(Core)

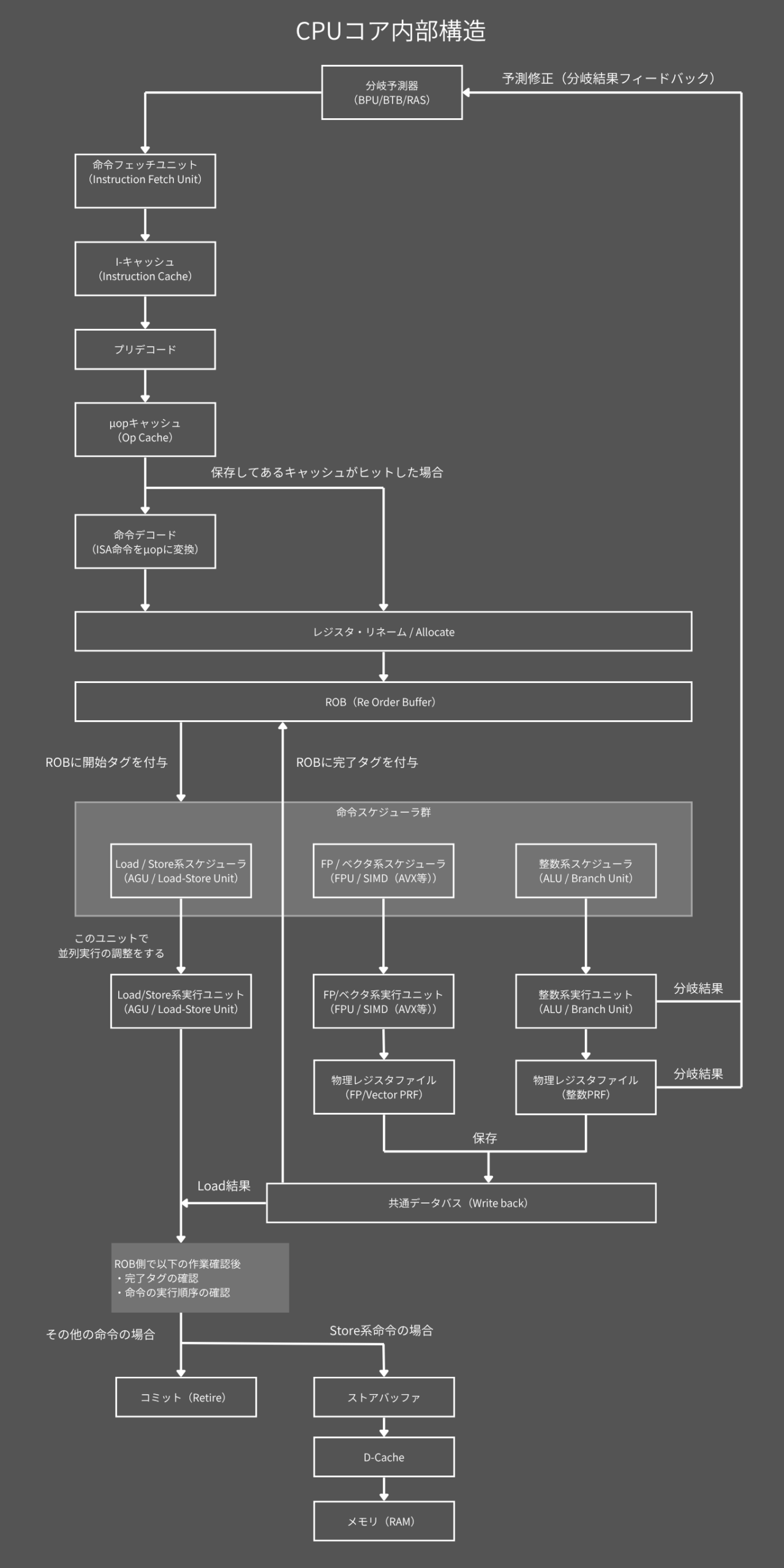

コアは、命令を読み取り実行する計算の中枢で、1秒間に処理できる命令数は大きく「クロック周波数」と「IPC(Instructions Per Cycle)」で決まります。クロックはCPUが動作するリズムで、例えば5GHzなら1秒間に50億回の処理サイクルを刻みます。IPCはその1サイクルで何命令実行できるかを示す値で、同じクロックでもIPCが高ければ効率よく処理できます。

また、1つのコアで同時に複数の処理を進める技術がスレッディング(SMTやHyper-Threading等)です。これにより1コアが2スレッドを動かせる場合、見かけ上は2つの仮想コアとして動作し、待機時間を減らして総合性能を高めます。コア内部には整数演算のALUや小数演算のFPU、並列処理向けのベクタユニットなどが組み込まれ、クロックの速さとIPCの高さ、スレッド処理能力のバランスによって、実アプリでの体感性能が決まります。

コア内部には複数の演算ユニットがあり、代表的なのがALU(Arithmetic Logic Unit)とFPU(Floating Point Unit)です。ALUは整数の加減乗除や論理演算(AND, ORなど)を担当し、条件分岐やアドレス計算など多くの基本動作に関わります。一方、FPUは小数点を含む浮動小数点演算を専門に扱い、3Dグラフィックスや科学技術計算、映像処理などで性能を左右します。

さらに近年のCPUは、ベクタ命令(SIMD命令)を活用し、複数のデータを並列に処理することで、同じ命令を一度に多数のデータに適用できます。AVXやSSEといった命令セットがこれに該当し、マルチメディア処理やAI推論の高速化に寄与します。つまり、コアはALU・FPU・ベクタユニットが連携し、整数・小数・並列処理をバランス良くこなすことで、あらゆるアプリケーションの動作を支えています。

キャッシュメモリ

キャッシュメモリとは、CPUのすぐそばにある超高速の作業机のような領域です。CPUはプログラムを実行する際、メインメモリ(RAM)からデータを読み込んで計算しますが、RAMはCPUに比べて速度が遅く、直接やり取りすると待ち時間が発生します。そこで、よく使うデータや直前に使ったデータをあらかじめキャッシュメモリに置いておくことで、CPUはすぐに取り出して処理できます。

この事前に置いておく仕組みは、局所性の原理という考え方に基づいています。これは「最近使ったデータはまた使う可能性が高い(時間的局所性)」と「近くのデータはまとめて使われることが多い(空間的局所性)」という法則です。

キャッシュが予想通りにデータを持っている状態をキャッシュヒット、持っていなかった場合をキャッシュミスと呼びます。ミスが起きると、CPUは遅いRAMまでデータを取りに行くため、処理が一瞬止まります。

キャッシュは階層構造を持ち、通常はL1 ~ L3の順で「大きく」「遅く」なります。

- L1キャッシュ:各コア専用。容量は非常に小さい(数十KB)が最も高速

- L2キャッシュ:コア専用またはペアで共有。容量は数百KB〜数MB

- L3キャッシュ:全コアで共有。容量は数MB〜数十MBと大きく、やや遅い

近年のAMD Ryzenでは、L3を縦方向に積層する3D V-Cache技術が登場。これによりL3容量を大幅に増やし、特にゲームのように同じデータを何度も参照する処理で性能が向上します。

自作PCでは、キャッシュは直接設定をいじらなくても自動で動きますが、コア数やクロックだけでなく、L3容量やキャッシュ設計の世代差を見ると用途に合ったCPUを選びやすくなります。特にゲーミングやAI処理では、キャッシュの有無やサイズが体感性能に直結することがあります。

メモリコントローラ(IMC)

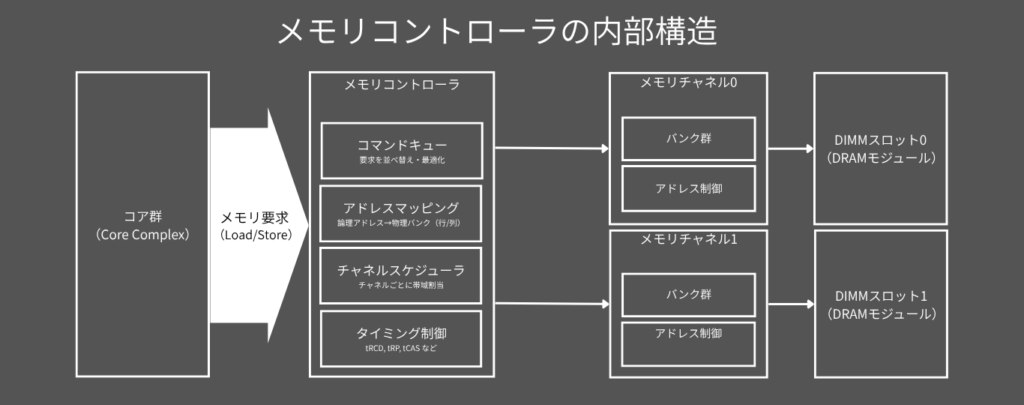

メモリコントローラ(IMC:Integrated Memory Controller)は、CPUとメインメモリ(RAM)の間でデータをやり取りする交通整理役です。プログラム実行中、CPUは必要なデータをRAMから読み書きしますが、その際に「いつ」「どのメモリアドレスから」「どれだけのデータを送受信するか」を制御するのがIMCの役割です。

昔はこの機能がマザーボードのノースブリッジに搭載されていましたが、2000年代後半以降はCPUに統合され、Integrated(統合型)Memory Controllerと呼ばれるようになりました。統合によってCPUとメモリ間の距離が短くなり、レイテンシ(遅延)が減少し、帯域幅も広がりました。

IMCは、メモリの種類(DDR4、DDR5など)や対応クロック、チャネル数(シングル/デュアル/クアッド)を決定します。例えばデュアルチャネル対応なら、同容量・同規格のメモリを2枚組で動かすことで帯域幅が倍増します。また、ECC(エラー訂正機能)やメモリオーバークロック機能(IntelのXMP、AMDのEXPO)への対応もIMCの仕様に依存します。

自作PCでは、CPUの性能を活かすためにIMCが対応している規格やチャネル構成を理解し、適切なメモリを選ぶことが重要です。IMCは見えない部分ですが、メモリの速度や安定性を大きく左右する心臓部なのです。

インターコネクト

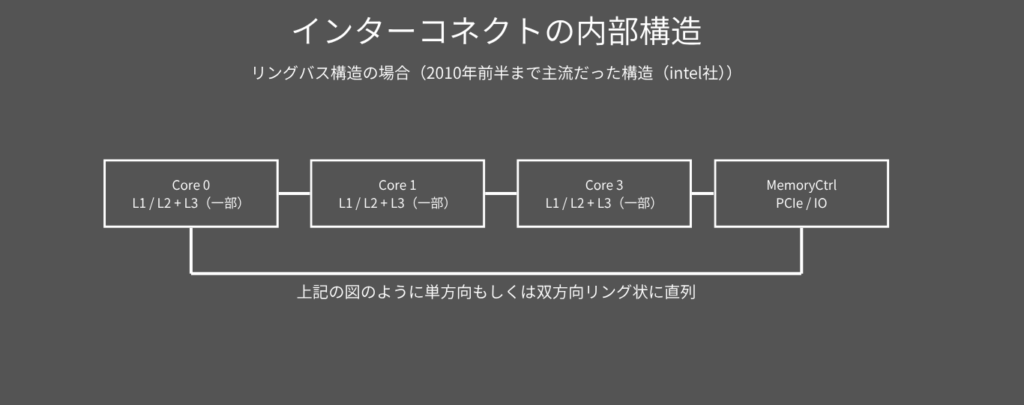

インターコネクトとは、CPU内部や複数のチップ間でデータをやり取りする情報の道路です。コアやキャッシュ、メモリコントローラ、I/Oなどの各部品が効率よく通信できるかは、この配線方式で決まります。代表的な方式としてリングバス、メッシュ、Infinity Fabricがあります。リングバスは各ユニットを円状に接続する方式で、少数コアではシンプルかつ低遅延ですが、コア数が増えると遠い場所への通信が遅くなります。

メッシュは格子状に接続する方式で、多コア化に強く、IntelのXeonやCore-Xに採用。どのコアからも均等な距離で通信できるのが特徴です。Infinity Fabricは、AMDが採用する柔軟な高速接続技術で、CPU内部のコア同士だけでなく、CCDとIOD間、さらにはGPUや他チップとの通信も統一規格で行えます。これにより世代や製品の垣根を越えてスケーラブルな設計が可能になります。インターコネクトは表には見えませんが、コア数・帯域・遅延を左右する重要な土台です。

2010年以降のCPU構造の進化

近年のCPUは、見た目こそ同じでも中身の構造は劇的に進化しています。2010年代前半は単一ダイ構造で低遅延を実現、後半にはチップレット構造で高コア化と低コスト化を両立。

そして2020年代には3D積層と多機能化で、AI処理やゲーム性能まで飛躍的に向上しました。これらの変化を知ることで、単なるコア数やクロックだけでなく、構造の違いによる性能特性や適正用途を見極められるようになります。CPU選びの視野が広がり、自分の用途に最適な一基を選び抜く力が身につくのです。

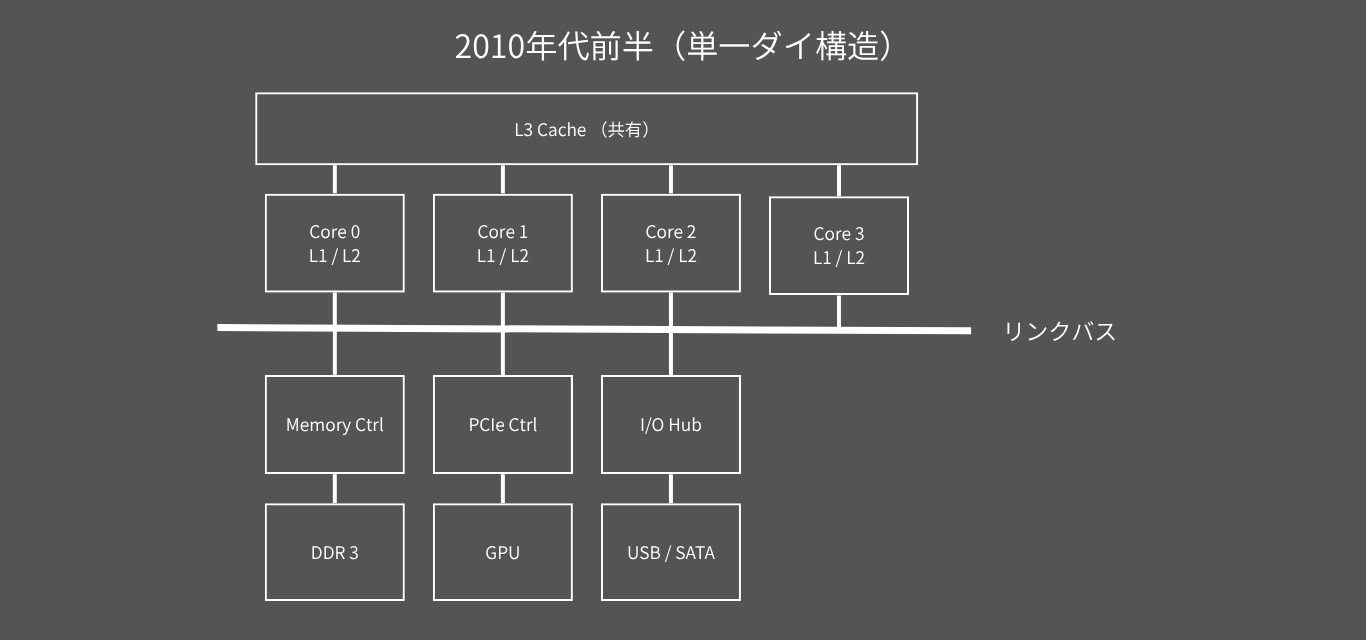

2010年代前半(単一ダイ構造)

2010年代前半、主流だったのが単一ダイ構造です。これは「CPUコア」「キャッシュ」「メモリコントローラ(IMC)」「GPU機能(APUの場合)」「PCIeなどのI/O回路」を1枚のシリコンチップ上に集約した設計です。この方式は、2000年代の分離型構造(CPUとメモリコントローラが別チップ、I/Oもノースブリッジ/サウスブリッジに分かれていた時代)からの大きな進化でした。

従来は、CPUがメモリや外部機器とやり取りする際、マザーボード上の別チップを経由するため、信号遅延や帯域の制約がありました。しかし単一ダイ構造では、これらが同じシリコン上に配置されるため、通信距離が短く、レイテンシが低減。加えて製造プロセスの微細化(45nm→32nm→22nm)により、同一チップ内に高性能GPUや大容量キャッシュを統合でき、省電力化も実現しました。

代表例として、IntelのSandy Bridge(2011年)はCPUコアとGPU、IMC、PCIeコントローラを1つのダイに統合し、AMDの初期APU(Llano、2011年)も同様のアプローチを採用。この単一ダイ構造は、応答性の向上、部品点数削減、コスト低下というメリットをもたらし、2010年代前半のPC性能向上を牽引しました。ただし、ダイ面積の大型化に伴い、発熱集中や歩留まり低下といった課題も次第に表面化していきました。

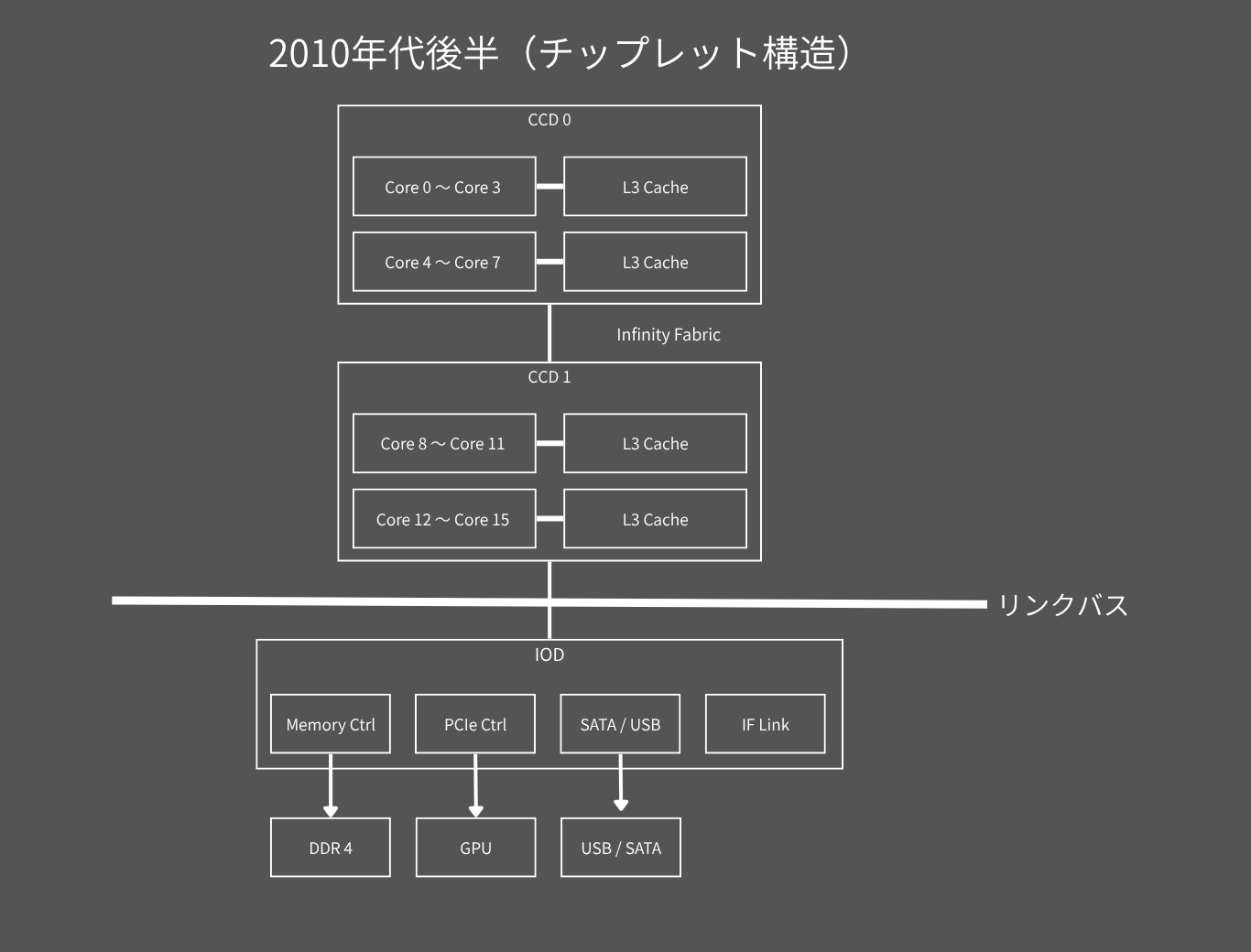

2010年代後半(チップレット構造)

2010年代後半、CPU設計は単一ダイ構造からチップレット構造へと大きく転換しました。単一ダイではCPUコア、キャッシュ、メモリコントローラ、I/O回路などを1枚のシリコンに集約しますが、コア数増加やキャッシュ拡大、I/Oの高速化に伴い、ダイの大型化による歩留まり低下や発熱集中、製造コスト増といった課題が顕在化。そこで登場したのが、複数の小さなダイを高速インターコネクトで接続するチップレット構造です。

AMDは2017年のZen 2世代から本格採用し、演算専用のCCD(Core Complex Die)と、メモリコントローラやPCIeなどの外部I/O機能を統合したIOD(I/O Die)に分離。これらをInfinity Fabricで接続することで、演算部とI/O部を別々の製造プロセスで最適化できるようになりました。例えば、CCDは最新の7nmで高密度化し、IODは14nmなど成熟プロセスで低コスト・高信頼性を確保といった戦略が可能になりました。

この方式は高コア数CPUの製造効率を飛躍的に向上させ、サーバー向けEPYCでは最大64コアを実現。一方、Intelもサーバー向けXeon(Sapphire Rapids)やクライアント向けMeteor Lakeでタイル型設計を採用し、業界全体がマルチダイ構造へシフトしました。結果として、CPUは単一ダイの「一枚基盤型」から、用途に応じて組み合わせ可能な「モジュール型」へと進化し、柔軟性・コスト効率・性能のバランスを同時に追求できる時代が到来しました。

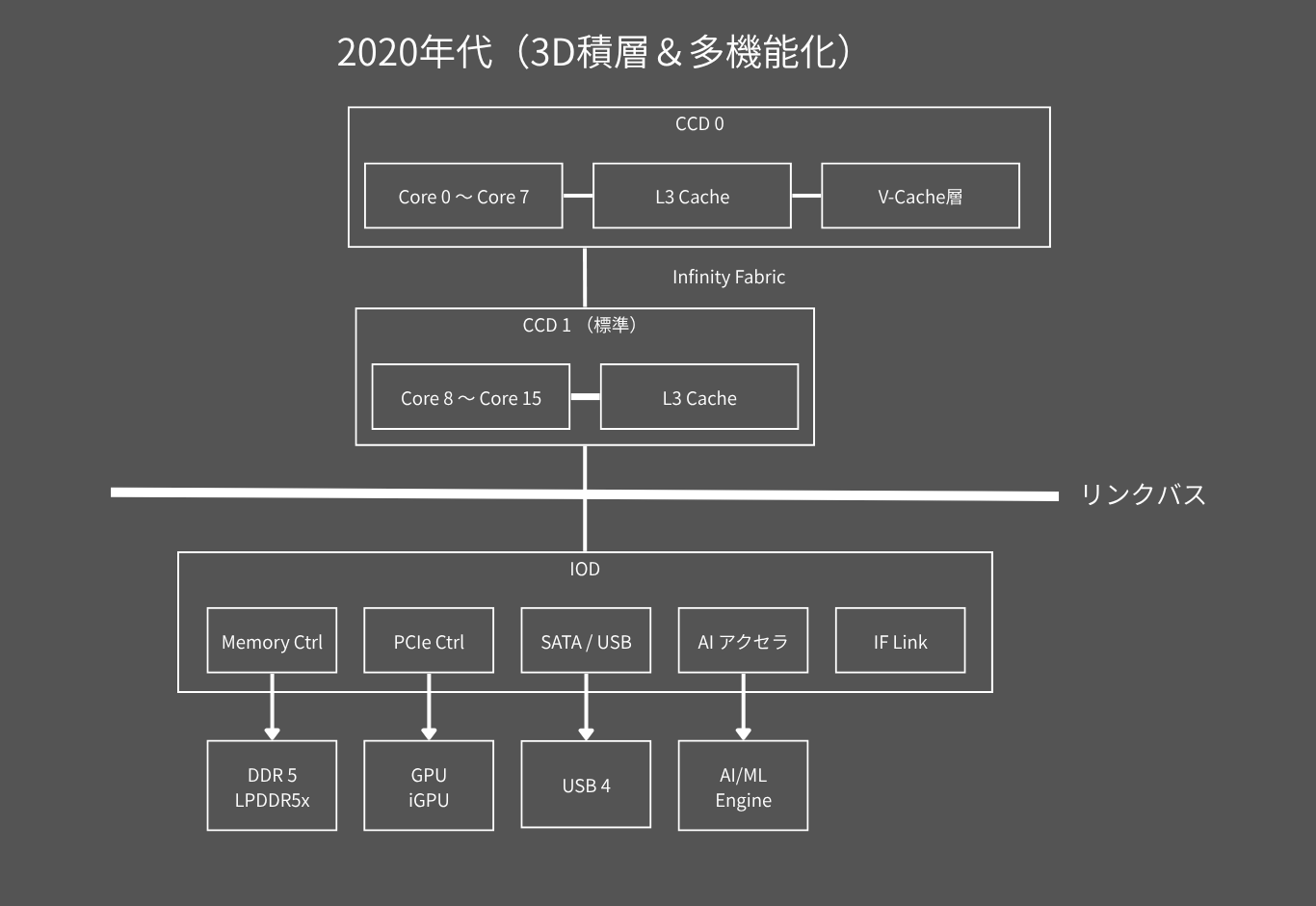

2020年代(3D積層&多機能化)

2010年代後半に確立したチップレット構造は、高コア化とコスト効率を両立しましたが、性能向上には依然として通信距離や平面上のレイアウト制約という限界がありました。2020年代に入ると、これを打破するために登場したのが3D積層技術です。小型ダイ同士を上下に重ね、シリコン貫通電極(TSV)やマイクロバンプで直結することで、水平接続よりも高速・低遅延で信号をやり取りできます。AMDは2022年のRyzen 7 5800X3Dで3D V-Cacheを初搭載し、既存のCCDの上にL3キャッシュダイを積層してゲーミング性能を大幅に向上。その後、Zen 4やZen 5にも展開し、3D積層は高性能モデルの代名詞となりました。

同時に、多機能化(SoC化)も加速。チップレットの1つとしてGPU、AIアクセラレータ、メディアエンジン、セキュリティ回路などを組み込み、用途ごとに最適なブロックを同じパッケージ内に配置する設計が一般化しました。IntelのMeteor Lakeでは、CPUタイル・GPUタイル・NPUタイルをFoveros 3Dパッケージで積層・連結し、演算負荷を役割ごとに分散。これにより、単なるコア数競争から、省電力性能やワークロード適応性を重視する方向へ進化しました。

結果として、2020年代のCPUはチップレット構造の柔軟性+3D積層の高密度化+多機能化による汎用性を兼ね備えた「立体型モジュールCPU」へと進化。AI・ゲーム・映像処理・暗号化といった多様な処理をパッケージ内で完結できる時代が到来しました。

まとめ

CPUの構造は、世代ごとに大きく進化し、その特性は用途選びに直結します。もしあなたがPCを組む、あるいは買い替える段階にあるなら、単なる数値比較だけでなく、「どの構造が自分の用途に合うか」という視点を持つことを強くおすすめします。

例えば、ゲーミング中心なら高クロックかつ3D V-Cache搭載モデルが有効ですし、動画編集やAI推論なら、多機能化された最新世代のSoC型CPUが真価を発揮します。一方で、一般的な事務作業や軽作業なら、過去世代の単一ダイ構造モデルでも十分な場合があります。

重要なのは、「性能を最大化する」ことではなく、「自分の使い方に最適化する」こと。この記事で得た知識をもとに、次にCPUを選ぶときは、構造の違いと進化の背景を思い出してください。それが、あなたのPCライフを長く快適にする近道です。