どうも、ジサ郎です。

「最も安いRyzenマザボ」で終わらせるには惜しい、その本当の価値。

Ryzenマザーボードといえば、X670やB550といった高機能チップセットが注目を集めがちです。しかし、「とにかく安くRyzenを使いたい」「セカンドPCを自作したい」そんなニーズに静かに応え続けてきたのが、A320チップセットです。

エントリークラスながら、実はSSDやメモリ構成次第で意外なポテンシャルを発揮することも。中古市場で数千円で手に入る今だからこそ、あらためてその価値を見直すべき時期かもしれません。

この記事では、そんなA320の機能や歴史を丁寧にひも解きながら、他のチップセットとの違いや選び方も徹底解説していきます。

A320とは?

A320チップセットは、2017年に初代Ryzenと同時に登場したエントリー向けのプラットフォームで、主に低価格帯のマザーボードに採用されました。

開発にはASMedia社が関与しており、AMDのAM4ソケットを支える最廉価帯として位置づけられます。上位のX370やB350と比べると機能は大きく制限されており、CPUのオーバークロックには非対応、拡張スロットやSATA・USBポートの数も少なめです。

その代わり、価格を抑えながらRyzen CPUを利用できる点が最大の魅力で、当時は「とにかく安くRyzen環境を構築したい」というユーザー層に広く受け入れられました。

また、一部マザーボードではBIOS更新によって第3世代Ryzenまでサポートされるなど、登場から数年経っても延命的に使われ続けた実績があります。

A320は高機能を求める層には不向きですが、初期Ryzen普及の立役者として重要な役割を果たしたチップセットと言えるでしょう。

A320のスペックと主な特徴

A320チップセットは、低価格帯向けに機能を最小限に抑えたシンプルな設計が特徴です。CPUのオーバークロック機能は無効化されており、上位チップセットに比べPCIeレーン数やSATAポート、USBポートの数も制限されています。

そのため拡張性は低いものの、標準的なデスクトップ用途には十分対応可能です。また、NVMe SSDやUSB 3.1 Gen1など当時の基本的なI/O規格には対応しており、コストを抑えつつRyzen環境を構築できる実用的な選択肢となっていました。

ここでは、その具体的なスペックや特徴を解説していきます。

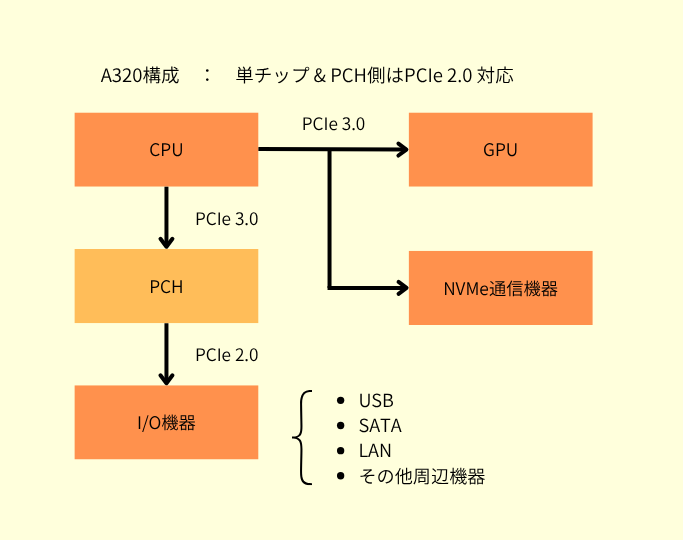

チップ構造

A320チップセットは、AM4ソケット向けに設計されたシングルチップ構造のチップセットで、CPUと直結する形で機能を補完します。

Ryzenシリーズの特徴であるSoC(System on Chip)設計により、従来のノースブリッジに相当するメモリコントローラやPCI ExpressコントローラはCPU側に統合されており、A320は主にI/O拡張を担う立ち位置となっています。

具体的には、追加のPCIeレーン、SATAポート、USBポートなどを提供し、CPUから直接引き出されるレーンと組み合わせてシステム全体の拡張性を実現しています。

ただし、A320はエントリー向けという位置付けから、提供されるPCIeレーン数が少なく、USB 3.1 Gen2のサポートやマルチGPU構成といった高度な機能は省略されています。

その代わりに回路規模を縮小してコストを抑えており、廉価なマザーボードで広く採用されました。シンプルな構造ゆえに発熱や消費電力も低く、必要最小限のI/Oを提供するという合理的な設計思想が反映されたチップセットだと言えるでしょう。

チップのスペック

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 発売年 | 2017年 |

| 対応ソケット | AM4 |

| PCIeレーン数(チップセット経由) | PCIe 2.0 x4(CPU直結はPCIe 3.0) |

| USBポート構成 | 最大USB 3.1 Gen1 ×2、USB 2.0 ×6 |

| SATAポート数 | 最大4ポート |

| NVMeサポート | 対応(CPU直結のM.2スロット) |

| オーバークロック | 非対応 |

| マルチGPU(CrossFire/SLI) | 非対応 |

| TDP(チップセット) | 約4.8W |

A320チップセットは、エントリー向けに設計されたため、上位モデルと比べて機能が大きく制限されています。

提供されるPCIeレーンは合計で24本ですが、そのうち多くはCPUから直接供給され、チップセット側は追加のPCIe Gen3レーンをわずかに持つのみです。

このため拡張カードや高速ストレージの利用は制限され、マルチGPU環境には非対応となっています。ストレージ周りでは最大4ポートのSATA 6Gbpsに対応し、NVMe SSDの利用も可能ですが、動作はマザーボードメーカーの実装やBIOSに依存する点が特徴です。

USBポートについてはUSB 3.1 Gen1(5Gbps)を数ポート提供し、旧来のUSB 2.0も利用できますが、USB 3.1 Gen2(10Gbps)のサポートは省かれています。メモリはDDR4をサポートし、ECC機能は一部マザーボードで限定的に対応。

ただしオーバークロック機能は無効化され、定格動作のみとなる点が大きな違いです。こうした制限はあるものの、日常的なPC利用に必要な基本I/Oは一通り揃っており、コストを重視するユーザーに向いた堅実なスペックといえるでしょう。

A320チップセットはゲーミングに十分か?

A320チップセットは低価格帯の入門用として登場した背景から、ゲーミング性能においては基本的な水準を満たす一方で、いくつかの制約を抱えています。

まず大前提として、グラフィックカード自体の性能はCPU直結のPCIeスロットから供給されるため、A320を選んだからといってGPUの動作が制限されることはありません。したがって、単純に「ゲームが動くか」という観点では十分に実用的です。

しかし拡張性の面では制約が目立ちます。例えばマルチGPU構成(CrossFireやSLI)は非対応であり、将来的に高負荷な構成に拡張したいユーザーには不向きです。

また、NVMe SSDやUSB規格の対応も最低限に留まるため、ロード時間の短縮や周辺機器の高速接続を重視するゲーマーにとっては物足りなさがあります。

さらに、オーバークロック機能が完全に無効化されているため、CPUやメモリをチューニングしてフレームレートを稼ぐといった使い方はできません。結果として、A320は「ライトゲーミング」や「エントリー向けPC」としては十分な役割を果たすものの、最新タイトルを高解像度・高リフレッシュレートで楽しみたいユーザーには適さないチップセットです。

言い換えれば、限られた予算でRyzen環境を構築し、一般的なオンラインゲームや中量級タイトルを快適に遊びたいユーザーにこそ最適な選択肢といえるでしょう。

他チップセットとの比較

| 項目 | A320 | B350 | A520 |

|---|---|---|---|

| PCIe 2.0 | 一部内部接続で使用 | 一部あり | 非搭載(全てPCIe 3.0) |

| 拡張性(I/O・レーン数) | 最小限、拡張性に乏しい | GPU+NVMe両立可能 USBも充実 | A320より改善 USB 3.2 Gen1対応 |

| オーバークロック耐性 | 非対応 | 対応 | 非対応 |

| コストパフォーマンス | 最安、入門向けに最適 | 価格上昇だが機能バランス良好 | 低価格ながら最新CPU対応 |

| 小型PC適性(省電力/発熱) | 高い(シンプル設計) | 普通 | 高い(低発熱・簡素設計) |

| 将来性(最新GPU/SSD対応) | 限界あり(PCIe 4.0非対応) | 世代更新に制約あり | Ryzen 5000まで対応 長寿命設計 |

A320、B350、A520はどれもエントリー〜メインストリーム向けとして登場したチップセットですが、それぞれの立ち位置は大きく異なります。

A320は最もシンプルでコストを抑えた設計で、低消費電力や小型PCとの相性に優れる一方、拡張性や将来性には限界があります。グラフィックカード1枚と基本的なストレージ構成で十分なライトユーザー向けといえるでしょう。

対してB350は当時のメインストリームを担った存在で、オーバークロック対応や拡張スロットの余裕があり、性能と機能のバランスが取れています。

カスタマイズ性を求める自作ユーザーにとっては、エントリーと上位の中間に位置する選択肢でした。そして後発のA520はA320の正統な後継として、省電力設計を維持しつつもUSB 3.2 Gen1の採用やRyzen 5000シリーズ対応など、長期的に使える基盤を提供します。

つまり「とにかく安くRyzenを試したいならA320」「遊びの幅を広げたいならB350」「現行環境でも堅実に運用したいならA520」と棲み分けることができます。

マザーボードの選び方と注意点

A320チップセットを搭載したマザーボードは価格の安さが魅力ですが、その分だけ拡張性や耐久性にはいくつかの制約があります。

特にCPUの対応範囲やVRM(電源回路)の設計、メモリやストレージの仕様はモデルごとに差があり、購入前に確認しておかないと「思ったように使えない」という状況になりかねません。また、USBポートの種類や数、フォームファクタによる拡張性の違いなども見逃せないポイントです。

ここでは、A320マザーボードを選ぶ際に押さえておきたい注意点を解説していきます。

CPUサポートの確認

A320マザーボードを選ぶ際、最も重要なのが対応CPU世代の確認です。A320は2017年の初代Ryzenと共に登場したため、当初は第1世代・第2世代Ryzenが主な対象でした。

しかし、その後のBIOS更新によって第3世代Ryzen(Zen 2)や一部ではRyzen 5000シリーズ(Zen 3)までサポートするモデルも登場しています。

ただし、これはマザーボードメーカーごとの判断に左右され、全てのA320基板が最新CPUに対応するわけではありません。また、BIOS容量の少なさから古いCPUとの互換性を切り捨てて新しいCPUに対応させている場合もあります。

したがって、購入前にはメーカー公式サイトで「CPUサポートリスト(CPU Support List)」を必ず確認することが不可欠です。特に中古市場でA320を入手する際には、BIOSの更新状況を確認できないと「CPUが認識しない」「起動しない」といったトラブルにつながりやすく、注意が必要です。

VRM(電源回路)の弱さ

A320チップセット搭載マザーボードは、エントリー向けとして設計されているため、CPUへ安定した電力を供給するためのVRM(電源回路)が簡素な構造になっています。

フェーズ数が少なく、部品の品質もB350やX370と比べて抑えられていることが多いため、高TDPのRyzen 7やRyzen 9を組み合わせると発熱や電圧降下による不安定動作を招きやすくなります。

掲示板やレビューサイトでも「Ryzen 7をA320に載せたら熱暴走した」「クロックが安定しない」といった報告が散見されます。そのため、A320で組む際は消費電力の低いRyzen 3やRyzen 5といったミドル〜ローエンドCPUとの組み合わせが推奨されます。

ヒートシンクのないVRM設計も多く見られるため、ケース内のエアフローを確保しないと夏場には動作不安定に陥るリスクがあります。オーバークロック非対応である点と併せて考えると、VRMの弱さはA320の宿命とも言えます。

メモリサポートの制約

A320マザーボードでは、メモリのサポート面にも制約があります。まず大きな特徴として、メモリのオーバークロック機能が完全に無効化されている点が挙げられます。

RyzenはメモリクロックとInfinity Fabricの動作が密接に関わるため、高クロックメモリを用いることで性能向上が期待できますが、A320では定格のDDR4メモリ(最大2666〜2933MHz程度)までしか利用できません。

結果として、同じCPUを使ってもB350やB450のマザーボードと比べるとゲームやアプリケーションで数%〜10%程度の性能差が出ることもあります。また、スロット数も多くは2本〜4本に限られており、最大容量もマザーボードの設計次第です。

さらに、メモリ互換性の検証も簡略化されていることが多いため、特定メーカーの高クロックメモリを刺した場合に起動しない、認識しないといったトラブル報告も掲示板で散見されます。コストを抑えられる一方で、柔軟なメモリ運用を求めるユーザーには不向きと言えるでしょう。

拡張スロットの不足

A320マザーボードは拡張スロットの数が限られており、構成の自由度が低い点に注意が必要です。基本的にグラフィックカード用のPCIe x16スロットが1本確保されていますが、それ以外の拡張スロットはPCIe x1が1〜2本程度しかないことが多く、サウンドカードやキャプチャカード、拡張LANカードなどを複数利用したい場合には不足しがちです。

さらに、チップセット由来のPCIeレーン数も限られているため、同時利用時には帯域が分割され、性能低下を招く場合があります。

特に、ストレージ用のM.2スロットとPCIe拡張スロットが帯域を共有している構成では、片方を使うともう片方の速度や利用可能性に制約が出るケースもあります。

マイクロATXやMini-ITXといった小型フォームファクタ製品では、拡張スロット数がさらに削減されるため、事前に「GPU以外にどんな拡張カードを使いたいか」を明確にして選定する必要があります。

ストレージの実装状況を確認

A320搭載マザーボードでは、ストレージの実装状況がモデルごとに大きく異なります。標準的にはSATA 6Gbpsポートが最大4本提供されており、HDDやSATA SSDを複数台接続するには十分ですが、B350以上で一般的な6ポートに比べるとやや不足気味です。

また、M.2スロットは1基のみ搭載されるケースが多く、NVMe SSDの利用は可能であるものの、帯域がPCIe Gen3 x2接続に制限されるモデルも存在します。さらに、M.2スロット使用時にSATAポートが1本無効化されるといった制約がある基板もあり、実際の利用環境に合わせて仕様をよく確認することが求められます。

掲示板でも「M.2 SSDを増設したらSATAポートが使えなくなった」という声が見られます。ゲーム用途であれば大容量HDD+1本のNVMe SSDという構成でも十分ですが、クリエイティブ作業で多くのストレージを接続したい場合には物足りなさが残るでしょう。

USBポートの種類と数

A320マザーボードのUSB周りは、最低限に留まっている点が注意ポイントです。標準的にはUSB 3.1 Gen1(5Gbps)ポートが数本、USB 2.0が複数といった構成が多く、外付けSSDや高速ストレージを最大限に活かしたい場合には帯域が不足します。

USB 3.1 Gen2(10Gbps)やUSB Type-Cポートはほとんど搭載されておらず、B350や後発のA520との差として挙げられる部分です。また、内部ヘッダーの数も少なめなため、ケース前面のUSBポートをフル活用できない場合もあります。

掲示板では「USB機器を多用するならハブ必須」「VR用のデバイス接続で帯域不足になった」といった意見も見られます。キーボード・マウス・コントローラー程度の利用なら問題ありませんが、外付け機器が多いユーザーは注意が必要です。

フォームファクタに注意

A320搭載マザーボードは、その多くがmicroATXやMini-ITXといった小型フォームファクタで展開されています。これはエントリー向けチップセットとしての性格と一致しており、低価格・省スペース志向のユーザーに適した選択肢です。

しかし、小型フォームファクタでは拡張スロットやメモリスロット、SATAポートの数が削減されるため、将来的な拡張性を重視するユーザーには不向きとなります。特にMini-ITXモデルではメモリスロットが2本のみの構成も多く、大容量メモリを積みたい場合に制約となります。

ケース選びの自由度は広がる一方で、冷却性能が不足しやすい点も見逃せません。VRMにヒートシンクが搭載されていない基板を小型ケースに入れると、熱のこもりによる不安定動作を招くリスクがあります。省スペースを優先するか、拡張性を優先するかを見極めて選ぶことが重要です。

長期運用の難しさ

A320マザーボードは低価格を重視して設計されているため、長期運用には不向きな点がいくつかあります。まず、BIOSチップ容量が小さく、サポートされるCPU世代の幅が狭い傾向にあります。

そのため新しいRyzenに対応させると古い世代のサポートを削る必要があり、幅広い互換性を確保できません。また、メーカーによるBIOS更新の打ち切りも早く、Ryzen 5000シリーズに非対応のままサポート終了となった製品もあります。

さらに、VRMやコンデンサといった部品の耐久性も上位チップセット搭載基板より劣ることが多く、長期間の高負荷運用では劣化や故障のリスクが高まります。掲示板でも「3年程度で不安定になった」「BIOS更新がなく最新CPUが使えない」といった声が挙がっています。

結果として、A320は一時的な用途や入門機としては最適ですが、長く安定して使いたいユーザーにはB450やA520といった後発チップセットが推奨されます。

価格と割り切りが重要

A320マザーボードを選ぶ最大の理由は、やはり価格の安さにあります。エントリー向けとして登場したため、新品・中古問わず非常に低価格で入手でき、コストを最優先するユーザーにとって魅力的な選択肢です。

ただし、価格が安い分だけ拡張性や機能、耐久性が犠牲になっていることを理解しておく必要があります。掲示板などでも「安くRyzenを試すには最適」「サブPC用ならアリ」という意見が多い一方で、「メインPCとして長期利用するには不安」という声も根強くあります。

つまり、A320を選ぶ際は「どこまで割り切れるか」が鍵となります。最新規格や拡張性を求めず、低価格で必要最低限の機能があれば十分というユーザーにとっては理想的ですが、ゲーミングやクリエイティブ作業を本格的に行いたい人には上位チップセットの方が適しています。

安さゆえの割り切りを前提に選ぶことが、後悔しないポイントです。

まとめ

A320チップセットは、初代Ryzenとともに登場したエントリー向けの最廉価チップセットであり、当時「とにかく安くRyzenを試したい」ユーザー層に広く受け入れられました。その魅力は何といっても価格の安さとシンプルさにあります。

余計な機能を省いた設計はコスト削減だけでなく発熱や消費電力の低減にもつながり、小型PCやライトユース環境には相性が良い選択肢でした。また、GPU性能はCPU直結のPCIeスロットから発揮されるため、ローエンド〜ミドルレンジGPUであれば十分にゲームを楽しめる点も見逃せません。

一方で、注意すべき制約も多く存在します。まず、CPUのオーバークロックや高クロックメモリの利用は一切できず、拡張スロットやUSBポートの数も最低限にとどまります。

VRM(電源回路)は簡素で高TDP CPUには不向きであり、ストレージもSATAやM.2が制限されるため、複数ドライブを組み合わせるような使い方には不便が残ります。さらに、BIOS容量の少なさから最新CPUへの対応がモデルごとに異なり、長期的な運用には不安があるのも実情です。

総じてA320は「安さと割り切り」が最大の武器であり、ライトゲーミングや事務用途、セカンドPC構築といったシンプルな環境には非常に有用な選択肢となります。

しかし、拡張性や将来性を重視するのであれば、後発のA520やより高機能なB450/B550を選ぶ方が賢明でしょう。A320はRyzen普及の立役者であり、今なお「低コストで必要最低限のPCを組みたい」というニーズに応える存在だと言えます。