どうも、ジサ郎です。

Ryzen 3000シリーズの登場とともに、ミドル〜ハイエンド向けのB550やX570に注目が集まる中、「コスパ重視」の設計思想で投入されたのがA520チップセットです。

「Aシリーズ=ローエンド」という印象を持たれがちですが、実はA520は前世代のA320から大きく進化しており、第3世代以降のRyzenに正式対応し、堅実な構成を可能にする隠れた名チップセットでもあります。

この記事では、A520のスペックや対応CPU、他チップセットとの比較、選び方のポイントまで丁寧に解説していきます。

A520チップセットとは?

A520は、AMDが2020年に投入したエントリー向けのチップセットで、Socket AM4プラットフォームに対応しています。

B550やX570と同じZen 3世代のRyzen CPUに対応しますが、設計思想は大きく異なり「機能を最小限に絞った廉価版」として位置づけられます。

最大の特徴は、PCI Express 4.0を一切サポートせず、GPUスロットやNVMe SSDを含むすべての拡張スロットがPCIe 3.0で動作する点です。

これにより、最新の高速SSDやグラフィックカードをフルに活かすことはできませんが、その分チップ構成は簡素化され、発熱や消費電力も抑えられています。また、オーバークロック機能も無効化されており、Precision BoostなどCPU側の自動制御以外で性能を引き上げることはできません。

I/Oポート数や拡張性も必要最低限に留められていますが、安定した動作と低価格を両立することで、AM4世代の中ではコスト重視の構成に選ばれることの多いチップセットです。

A520のスペックと主な特徴

A520チップセットは、AMDのエントリー向けAM4プラットフォームを支える存在で、手頃な価格と必要十分な機能を両立している点が大きな特徴です。PCIe 4.0に非対応で最新の拡張性には限りがありますが、その分シンプルかつ安定した設計が魅力。

オーバークロック機能を省略することで消費電力や発熱を抑え、コストを最小限に抑えながらも日常的な用途やライトなゲーミングには十分対応できます。

余計な機能を削ぎ落とし、必要な部分だけを残した「割り切りの設計」が、A520の最大の個性です。ここからは、そのスペックと主な特徴について詳しく解説していきます。

A520と他チップセットの構造的違い

| 項目 | A520の仕様 |

|---|---|

| 対応ソケット | Socket AM4 |

| PCIe世代(CPU側) | PCIe 3.0(GPU・NVMeともGen3止まり) |

| PCIe世代(チップセット側) | PCIe 3.0(拡張スロット・I/OもGen3) |

| M.2スロット | 最大1基(PCIe 3.0 x4接続) |

| メモリ対応 | DDR4-3200(デュアルチャネル、最大128GB) |

| オーバークロック | 非対応(CPU・メモリともOC不可、Precision Boostのみ) |

| USBポート数 | 最大9ポート(USB 3.2 Gen2 ×2、USB 3.2 Gen1 ×2、USB 2.0 ×5) |

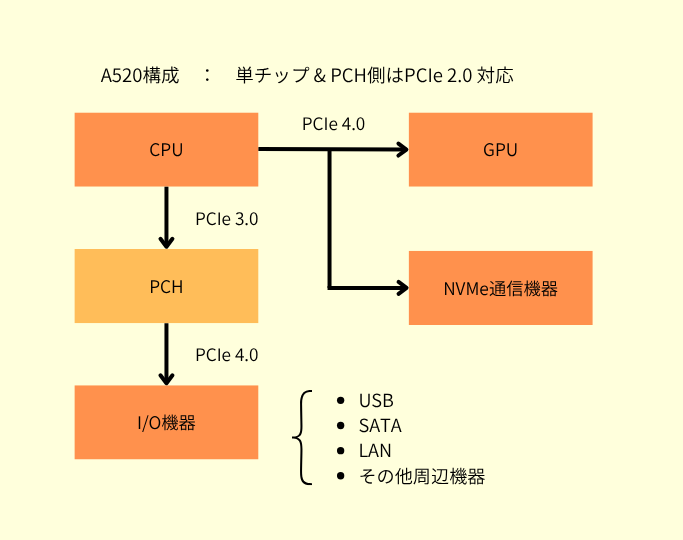

| 内部接続構成 | 単一チップ構成(低消費電力設計、拡張性は最小限) |

A520チップセットは、AM4プラットフォームの中で最もシンプルな設計を採用しています。最大の特徴は、PCI Express 4.0に一切対応していない点です。

上位のB550やX570ではGPUスロットやNVMe SSDスロットにGen4レーンを割り当てることができますが、A520ではすべてがPCIe 3.0止まりとなります。

そのため、最新のGen4 NVMe SSDを搭載しても転送速度は制限され、理論上の性能を発揮できません。また、GPUについてもPCIe 3.0動作に限定されるため、帯域を必要とするハイエンドグラフィックカードでは若干の性能差が生じる可能性があります。

もうひとつ大きな制約として、オーバークロックが無効化されている点が挙げられます。上位チップセットで可能なCPUコアクロックやメモリクロックの手動調整は行えず、動作は基本的に自動制御(Precision BoostやXFRなどCPUに組み込まれた機能)に委ねられます。

これにより安定性は確保されますが、チューニングによる性能の引き上げ余地はありません。

チップ構成は単一チップ設計で、消費電力と発熱が少ないのも特徴です。上位のX570がチップセット冷却用のファンを搭載するモデルが多いのに対し、A520は発熱が小さいため基本的にパッシブヒートシンクで十分です。USBポートやSATAポートの数はB550に比べて少なく、拡張性は最低限に抑えられています。

総じて、A520は「PCIe 3.0世代限定」「OC非対応」「必要最小限のI/O」という制約を持つ代わりに、低消費電力かつ低価格で安定した動作を実現するチップセットです。

A520チップセットはゲーミングに十分か?

A520チップセットを採用したマザーボードは、エントリー向けの立ち位置にありながらも、実際のゲーミング用途でどこまで通用するのか気になるポイントです。

まず押さえておきたいのは、A520はPCIe 4.0を一切サポートしていないため、最新のGPUやGen4 NVMe SSDを搭載しても帯域はPCIe 3.0に制限されるということです。

しかし現行の多くのグラフィックカードはPCIe 3.0でも十分な帯域を活かせるよう設計されており、フレームレートの低下は限定的です。実際のゲームプレイにおいても「A520だから不利」という場面はほぼありません。

ただし、拡張性やオーバークロック機能が省略されているため、複数GPU構成やCPUを極限までチューニングする環境には不向きです。一方で、1枚のGPUを用いた標準的なゲーミングPCなら安定して動作し、コストを抑えながら十分な性能を発揮します。特にA520は低発熱・低消費電力のため、小型ケースや静音志向の構成でも扱いやすいのが利点です。

実際に楽しめるゲームジャンルとしては、eスポーツ系タイトル(Apex Legends、VALORANT、League of Legendsなど)では、CPU負荷が比較的軽く、GPU性能が確保できれば快適に動作します。また、MMORPGやMOBA、FPS、TPSといった一般的なオンラインゲームも問題ありません。軽量級のインディーゲームやシミュレーション、クラフト系タイトル(Minecraft、Terrariaなど)も快適に楽しめます。

一方で、最新のAAA級大作ゲーム(Cyberpunk 2077やStarfieldなど)は、GPUがPCIe 4.0環境と比べると若干の帯域制限があるものの、ボトルネックはGPU性能そのものに依存するため、A520だから遊べないわけではありません。

総じて、A520は、最新の大作を最高画質で楽しむ用途には向かないが、1枚のGPUで幅広いジャンルのゲームを十分に遊べる環境を構築可能なチップセットです。価格を抑えつつゲーミングPCを組みたいユーザーにとって、実用的な選択肢の一つといえるでしょう。

他チップセットとの比較

| 項目 | A520 | B550 | X570 |

|---|---|---|---|

| PCIe 4.0対応度 | △(非対応) | 〇(CPU直結のみGen4) | ◎(全I/O Gen4対応) |

| 拡張性(I/O・レーン数) | △(最低限) | 〇(必要十分) | ◎(豊富) |

| オーバークロック耐性 | △(非対応) | 〇(VRM次第で対応可) | ◎(安定して対応) |

| コストパフォーマンス | ◎(最安構成向け) | 〇(バランス型) | △(高価格帯) |

| 小型PC適性(省電力/発熱) | ◎(低消費電力) | 〇(標準) | △(チップセットファン有り) |

| 将来性(最新GPU/SSD対応) | △(Gen3止まり) | 〇(一部Gen4対応) | ◎(完全Gen4対応) |

A520は、同じAM4世代のB550やX570と比較すると「機能を大きく削ぎ落した廉価チップセット」という位置づけになります。

最大の違いはPCIe 4.0を一切サポートしない点で、GPUスロットもM.2スロットもPCIe 3.0止まりです。B550ではCPU直結レーンがGen4対応、X570ではチップセット側まで含めて全I/OがGen4対応となるため、最新のNVMe SSDやGPUをフルに活かす構成を組みたいならA520は不利です。

また、オーバークロックに非対応なのもA520の大きな特徴です。B550やX570ではマザーボードのVRM設計に応じてCPUやメモリのOCが可能ですが、A520はPrecision Boostなど自動機能以外では性能を引き上げられません。

そのため、ハイエンドCPUを組み合わせてもチューニング余地はなく、あくまで定格運用が前提となります。

一方で、A520ならではの利点もあります。単一チップ構成で消費電力と発熱が少ないため、チップセットファンを必要とせず静音性に優れています。

USBやSATAポート数は最小限ですが、一般的な利用には十分であり、シンプルなシステムを安定して動作させる設計です。コストパフォーマンスでは最も優れ、B550やX570に比べて圧倒的に安価にマザーボードを導入できます。

つまり、B550やX570が「拡張性と将来性」を強みとするのに対し、A520は「低価格・低発熱・必要最低限」という割り切った設計が特筆点です。この違いを理解すれば、A520の立ち位置がより明確に見えてきます。

A520マザーボードの選び方と注意点

A520マザーボードは、コストを抑えつつ日常用途からライトゲーミングまで幅広く対応できる選択肢ですが、上位チップセットと比べると拡張性や電源回路の設計に制約があります。

そのため、対応するCPUや映像出力端子の有無、VRMの強度、将来的なアップグレード性などを事前に確認することが重要です。

価格の安さだけで選んでしまうと、思わぬ制限に直面するケースも少なくありません。ここからは、A520マザーボードを選ぶ際に押さえておくべきポイントと注意点について、詳しく解説していきます。

CPUサポートの確認

A520マザーボードを選ぶ際に最も重要なのが「対応CPUとBIOSバージョンの確認」です。A520自体は第3世代Ryzen(Zen2)から対応していましたが、Ryzen 5000シリーズ(Zen3)を動かすにはBIOS更新が必要な場合があります。

特に発売初期のA520マザーボードは、古いBIOSが搭載されたまま出荷されていることもあり、そのままではRyzen 5000シリーズが起動しないケースがあります。

最近の製品には「Ryzen 5000 Ready」と記載があるものが多く、これが安心の目印です。また、Ryzen 7000シリーズ以降(AM5対応CPU)はA520では使用できないため、世代をまたいだアップグレードには非対応です。

購入前にメーカーのサポートページで対応CPU一覧とBIOS更新履歴を確認することが、安定した自作環境を構築する第一歩となります。

PCIe規格は3.0限定

A520チップセット最大の制約のひとつが、PCI Expressが3.0規格までに限定されている点です。AM4世代の上位チップセット(B550やX570)はPCIe 4.0に対応しており、最新の高速NVMe SSDやハイエンドGPUをフルに活用できますが、A520ではすべてのスロットがGen3止まりです。

そのため、PCIe 4.0対応SSDを挿しても転送速度は最大約3,500MB/s前後に制限され、理論値7,000MB/sを誇るGen4 SSDの真価を発揮できません。ただし、一般的なゲームプレイや日常用途ではGen3でも十分高速であり、体感差は限定的です。

GPUについても、現行の多くのグラフィックカードはPCIe 3.0の帯域幅でも性能を十分発揮できるため、大きな問題にはなりません。とはいえ、最新規格の活用を前提にした長期的な拡張性を求めるなら不向きである点は、選ぶ際にしっかり理解しておく必要があります。

M.2スロット数に注意

A520マザーボードでは、M.2スロットの数と仕様に注意が必要です。基本的に多くのモデルはM.2スロットを1基のみ搭載しており、追加で複数のNVMe SSDを増設する用途には向きません。

モデルによっては2基搭載しているものも存在しますが、チップセットの帯域幅の制限から、片方がSATA接続限定であったり、動作時に他の拡張スロットと帯域を共有するケースが見られます。

そのため、複数の高速ストレージを同時に活用したい場合や、将来的に大容量のNVMe SSDを増設する予定がある場合は、B550やX570といった上位チップセットを選ぶ方が確実です。

一方で、ゲームや日常用途で1基のNVMe SSDがあれば十分なケースも多く、価格を抑えながら最新ストレージを利用できる点はA520の魅力です。購入前にはマザーボードの製品仕様ページで「M.2スロット数と対応規格」を必ず確認することが大切です。

オーバークロック非対応

A520チップセット最大の特徴の一つが、CPUのオーバークロックに非対応である点です。B550やX570では倍率変更によるオーバークロックが可能ですが、A520ではそれができず、基本性能の範囲でしか利用できません。

もっとも、Ryzen 5000シリーズは標準のブースト機能(Precision Boost 2)が非常に優秀で、定格運用でも高いパフォーマンスを発揮します。そのため、初心者や安定性重視のユーザーにとってはむしろ安心材料と言えるでしょう。

ただし、メモリのオーバークロックについては一部の非公式設定が使える場合があり、DDR4-3200を超える動作も可能なモデルがありますが、動作保証外となる点に注意が必要です。

性能を極限まで引き出したい上級者には不向きですが、「定格運用で十分」という層にはコストパフォーマンスの良さが光る選択肢です。

USBポート数と規格を確認

A520マザーボードは、上位チップセットに比べてUSBポート数や種類が制限されている点に注意が必要です。例えば、USB 3.2 Gen2(10Gbps)ポートは多くのモデルで非搭載、もしくは1ポートのみで、残りはUSB 3.2 Gen1(5Gbps)やUSB 2.0に割り当てられるケースが一般的です。

外付けSSDや最新周辺機器を多数接続する予定がある場合、帯域不足や転送速度の制約を感じることがあります。また、内部拡張についてもPCIeスロットが限られており、キャプチャカードや拡張ボードを多く増設する構成には不向きです。

ただし、一般的なゲーミング用途やオフィス用途では必要十分な数のUSBを備えており、コストを抑えつつ最低限の拡張性を確保できる点は魅力です。購入前には「USBの規格・ポート数・内部拡張スロット」を必ずチェックし、自分の用途と合致しているかを確認しておくことが大切です。

メモリ対応に注意

A520マザーボードは、DDR4メモリ対応であり、公式にはDDR4-3200までがサポート対象となっています。B550やX570のようにメモリOCを前提に高クロックDDR4を安定運用できる設計ではないため、DDR4-3600以上の高性能メモリを使っても性能を活かし切れないケースがあります。

また、低価格帯のA520マザーボードでは、メモリスロットが2基のみのモデルも多く、将来的に増設を考えている場合は容量の上限に注意が必要です。デュアルチャネル動作にすることで性能を最大限引き出せますが、シングルチャネルでは帯域不足となり内蔵GPU使用時にフレームレートが低下する可能性があります。

内蔵GPUを活かしたい場合は、最低でも8GB×2のデュアルチャネル構成が推奨されます。購入前にはメモリスロット数と対応クロックを必ず確認し、長期的なアップグレード計画に合った製品を選ぶことが重要です。

内部接続構成に注意

A520チップセットはコスト重視の設計であるため、内部接続構成(SATA・PCIeレーン数)に制限があります。

上位のB550やX570では複数のM.2スロットや豊富なPCIeレーンが確保されていますが、A520は多くのモデルでM.2スロットが1基のみ、SATAポートも4基前後に留まります。さらにPCIeもCPU直結のPCIe 3.0レーンに依存しているため、複数の拡張カードを同時に利用すると帯域不足が発生する可能性があります。

特にNVMe SSDを増設したいユーザーや、キャプチャカード・サウンドカードなど拡張ボードを複数搭載したいユーザーには不向きです。

ただし、シンプルなゲーミングや日常的なPC用途では必要十分で、1枚のグラフィックカードと1基のNVMe SSDという基本構成なら問題なく運用可能です。購入前には「M.2スロット数・SATAポート数・PCIeスロットの構成」を必ず確認し、自分の使用スタイルと合っているかを判断することが重要です。

映像出力端子の有無

A520マザーボードを選ぶ際に見落としがちなのが、映像出力端子(HDMIやDisplayPort)の有無です。

A520はエントリークラスということもあり、廉価モデルでは映像端子が省略されている場合があります。Ryzen 5 5600GなどiGPU搭載のAPUを利用する場合、マザーボード側に映像出力端子がなければディスプレイに接続できず、グラフィックボードを別途用意する必要があります。

一方、グラフィックボードを必ず搭載する構成であれば端子の有無は問題になりません。特に小型PCや低予算PCを組むユーザーは、「HDMI/DP/DVIなどの出力端子が用意されているか」を購入前に必ず確認することが大切です。

この点を見落とすと「せっかくAPUを選んだのに映像が映らない」というトラブルにつながるため、慎重に仕様をチェックしましょう。

VRM(電源回路)の簡素さに注意

A520マザーボードはコストを抑えるために設計が簡素化されており、VRM(電源回路)のフェーズ数や冷却機構が最小限に留まるモデルが多く存在します。

そのため、Ryzen 9クラスの高性能CPUやTDPが高めのモデルを搭載すると、安定性の低下や発熱による性能低下につながる可能性があります。公式にはRyzen 9もサポートされていますが、実際には電源回路の余裕が少なく、長時間のレンダリングや重いゲーム用途には不向きです。

Ryzen 5やRyzen 7でも高負荷をかけ続ける場合には注意が必要で、VRMにヒートシンクが搭載されているか、フェーズ数が十分かを確認することが重要です。

A520は「低価格かつシンプルな構成」に適した選択肢であり、発熱や安定性に不安がある場合は、B550以上のチップセットを検討するのが賢明です。

まとめ

A520チップセットは、AMDのAM4世代を支える最もシンプルな選択肢であり、無駄を削ぎ落とした設計が最大の特徴です。

PCIe 4.0非対応やオーバークロック不可といった制約はあるものの、その分価格が抑えられ、日常用途やライトゲーミング、オフィス向けの自作環境においては十分な性能を発揮します。

特にAPUとの組み合わせでは、内蔵GPUを活かしつつ安価にPCを構築できる点が大きな魅力です。一方で、VRMの簡素さや拡張性の制限は明確であり、マニア層にとっては「どこまでA520で攻められるか」を試す面白さを秘めています。

つまりA520は、コスト最適化を追求する実用的なチップセットであると同時に、制約下での工夫や知識が光る「玄人好みの遊び場」でもあります。堅実さと割り切りを理解した上で使いこなせば、そのシンプルさこそがA520の真価だと気付けるでしょう。