どうも、ジサ郎です。

自作PCを検討する際、「価格と機能のバランスをどこで取るか」というのは誰しも悩むポイントです。B350は低価格ながら拡張性や最新機能に制約があり、上位のX470は多機能で安心感があるものの価格が高く手が出にくいと思うことでしょう。

そんな状況の中、2018年に登場したのがB450チップセットです。B350をベースに改良を加えつつ、USB 3.1 Gen2やストレージ周りの帯域改善といった新要素を取り込み、さらにBIOS更新による長期サポートも見込める“息の長いマザーボード”として登場しました。

B450は、Ryzen 2000シリーズ(Zen+)を主力に据えながらも、第3世代、さらにはBIOS次第で第5世代Ryzenまで対応可能という柔軟性を持ちます。低価格帯でもVRM設計が比較的強化され、Ryzen 7クラスのCPUを安定して動作させられる点も大きな進化でした。その結果「PCIe 3.0世代の完成形」として、自作市場で圧倒的に普及し、B550が登場するまでの間は事実上の定番マザーとなったのです。

本記事では、B450の特徴や構造、他チップセットとの違いを整理し、今からでも選ぶ価値があるのかを徹底的に解説していきます。読み終えれば「B450がなぜRyzen世代を支えたのか」がはっきり見えてくるはずです。

B450とは?

B450チップセットは、2018年にAMDが第2世代Ryzen(Zen+アーキテクチャ)に合わせて投入したAM4プラットフォーム向けのメインストリームチップセットです。前世代のB350を改良しつつ、当時急速に拡大していた自作市場において「コストを抑えながらRyzenを最大限活用できる選択肢」として普及しました。

B450の大きな特徴は、B350で課題となっていたI/O周りの改善 にあります。USB 3.1 Gen2(10Gbps)に対応し、外部ストレージや高速周辺機器との接続性能が強化されました。また、ストレージ帯域の扱いも改善され、複数ドライブを組み合わせた運用がしやすくなった点はユーザーに好評でした。

さらに、低価格帯でもVRM設計が比較的強化され、Ryzen 7クラスのCPUでも安定した運用が可能となり、当時の「コスパ最強マザー」と呼ばれる基盤となりました。

もうひとつ重要なポイントは、BIOSアップデートによる長期的なCPUサポートです。B450は登場当初、第2世代Ryzenを主力としていましたが、第3世代Ryzen、さらに一部ではRyzen 5000シリーズにも対応可能となり、予想を超える長寿命プラットフォームとして多くの自作ユーザーを支えました。

結果としてB450は、AM4世代中期を代表する存在となり、B550が登場するまでの定番チップセットとして不動の地位を築いたのです。

B450のスペックと主な特徴

B450チップセットは、B350を改良しつつ登場したメインストリーム向けの定番モデルです。最大の特徴は、当時としては珍しかったUSB 3.1 Gen2(10Gbps)への対応や、改良されたストレージ帯域処理によって、複数ドライブを効率よく扱える柔軟性を備えたことです。

また、低価格帯でも比較的強化されたVRM設計により、Ryzen 7クラスのCPUでも安定した動作が期待できました。さらにBIOS更新によってRyzen 5000シリーズまで動作可能なモデルもあり、長期運用の面でも高評価を得ました。ここでは、B450の主なスペックと特徴を整理して解説していきます。

チップ構造

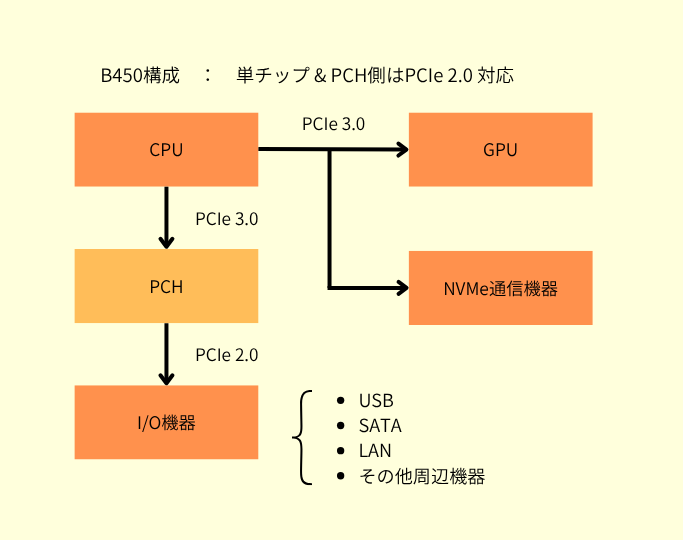

B450チップセットは、Ryzen世代のSoC設計を前提にしたミドルレンジ向けのチップセットであり、基本的な構造はB350を踏襲しつつもI/O周りの強化が図られています。

Ryzenではすでにメモリコントローラや主要なPCIeレーンがCPU側に統合されており、チップセットは追加のI/Oや拡張性を補う役割に特化しています。B450もこの思想に基づき、PCIeレーンやUSB、SATAの管理を担うサウスブリッジ的存在として機能します。

B450では、チップセット経由のPCIeはGen2からGen3へと強化され、拡張カードやストレージの接続性が向上しました。これにより、M.2 NVMe SSDや拡張カードを組み合わせてもB350より帯域面での制約が軽減されています。また、USB周りも進化しており、USB 3.1 Gen2に対応することで、外部ストレージや高速周辺機器を利用する際の実用性が大きく高まりました。

もう一つの特徴は、低価格帯の製品でも比較的堅牢なVRM設計が採用された点です。これにより、Ryzen 7クラスのCPUを安定運用できるモデルが増え、B350世代では上位チップセットが必須とされた環境をB450でも実現できるようになりました。

結果として、B450は「PCIe 3.0世代の完成形」と呼ばれるにふさわしい構造を備え、コストと実用性のバランスに優れたチップセットとなったのです。

チップ性能

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 発売年 | 2018年 |

| 対応ソケット | AM4 |

| PCIeレーン数(チップセット経由) | 最大6レーン(PCIe 2.0、CPU直結はPCIe 3.0) |

| USBポート構成 | 最大 USB 3.1 Gen2(10Gbps)×2 USB 3.1 Gen1 ×2 USB 2.0 ×6 |

| SATAポート数 | 最大6ポート(SATA 6Gbps) |

| NVMeサポート | CPU直結PCIe 3.0 ×4でNVMe SSD対応 (M.2スロットはSATA共有あり) |

| オーバークロック | 対応(CPU・メモリ両方、廉価モデルはVRM注意) |

| マルチGPU(CrossFire/SLI) | AMD CrossFire対応 (NVIDIA SLIは非対応) |

| TDP(チップセット) | 約4.8W(低発熱、基本ファンレス設計) |

B450チップセットは、2018年に登場した第2世代Ryzen(Zen+)向けのメインストリームチップセットで、低価格ながら機能と拡張性のバランスに優れていました。CPU直結レーンはPCIe 3.0に対応し、グラフィックカードやNVMe SSDを制約なく利用できる一方、チップセット経由のレーンはPCIe 2.0止まりという設計でした。

とはいえ、最大6本のPCIe 2.0レーンと6ポートのSATA接続を組み合わせることで、拡張カードや大容量ストレージを十分に活用できます。

USB周りの進化も大きな特徴で、B350では非対応だったUSB 3.1 Gen2(10Gbps)に対応。外付けSSDや最新の高速周辺機器を使う際に、明確な利便性向上を実現しました。

また、CPU・メモリのオーバークロックにも対応しており、エントリーからミドルレンジまで幅広いユーザーがRyzenの性能を引き出せる環境を構築可能です。

マルチGPUについてはAMD CrossFireのみ対応で、NVIDIA SLIには非対応ですが、当時の主流である単一GPU構成には十分でした。チップセットのTDPは約4.8Wと低発熱で、冷却ファンを必要としない静音設計も扱いやすさの一因です。

総合的に見て、B450はコストと性能のバランスを高い次元で実現した「PCIe 3.0世代の完成形」といえるチップセットでした。

B450チップセットはゲーミングに十分か?

B450チップセットは、登場当時からゲーミング用途において非常に評価が高く、「コスパ最強マザー」と呼ばれるほど普及しました。その理由は、Ryzen CPUの性能をしっかり引き出せる設計 と、価格の割に機能が充実していた点 にあります。

CPU直結のPCIe 3.0レーンを利用することで、グラフィックカードの性能を制約なく発揮でき、さらにNVMe SSDを組み合わせることでゲームのロード時間短縮やレスポンス改善が可能でした。

特にRyzen 5 2600やRyzen 7 2700といった第2世代Ryzenと組み合わせる構成は、当時のゲーマーにとって王道ともいえる選択肢でした。Radeon RX 580やGeForce GTX 1660といったミドルレンジGPUと相性が良く、フルHDゲーミングを快適にこなす環境を低コストで構築できたのです。

また、オーバークロックに対応しているため、メモリクロックを引き上げてInfinity Fabricの帯域を広げることで、フレームレートの底上げも狙えました。この柔軟性が、エントリーからミドルレンジゲーミングPCの定番として支持された理由です。

一方で、B550以降の世代と比較するとPCIe 4.0には非対応であり、最新GPUやGen4 NVMe SSDを最大性能で運用することはできません。また、廉価なB450マザーではVRM設計が簡素なものも多く、Ryzen 9クラスのCPUと組み合わせる場合には長時間の高負荷で安定性に課題が出る可能性があります。

それでも、シングルGPUでのフルHD〜WQHDゲーミングを中心とするユーザーにとっては、十分な性能を備えたプラットフォームでした。

総じてB450は、「高額なX470を選ばなくても快適に遊べる」という安心感を与え、ゲーミングPCの裾野を大きく広げたチップセットです。当時のコストを抑えたゲーミング環境において、最も現実的かつ人気の高い選択肢だったことは間違いありません。

他チップセットとの比較

| 項目 | B350 | B450 | B550 |

|---|---|---|---|

| PCIeレーン数 | CPU直結: PCIe 3.0 チップセット: PCIe 2.0 | CPU直結: PCIe 3.0 チップセット: PCIe 2.0(改良) | CPU直結: PCIe 4.0 チップセット: PCIe 3.0 |

| オーバークロック | 対応(VRMは簡素なモデルが多い) | 対応(VRM強化でRyzen 7も安定) | 対応(より高クロックで安定) |

| 拡張性(I/O) | USB 3.1 Gen1中心 SATA×4〜6 | USB 3.1 Gen2対応 SATA×6 | USB 3.2 Gen2標準 SATA×6 |

| GPUサポート | 単一GPUが基本 | 単一GPU前提 CrossFire限定的 | 単一GPU前提 CrossFire限定的 |

| CrossFire | 対応するが限定的(帯域制限あり) | 対応するが限定的 (SLI非対応) | 対応するが限定的 (SLI非対応) |

| コストパフォーマンス | 高い(登場時は廉価で人気) | 非常に高い(定番として普及) | バランス型(最新機能と価格の折衷) |

| 小型PC適性 | 高い (mATX中心、低発熱) | 普通 (mATX〜ATXで選択肢豊富) | 普通 (ATX中心、小型は上位価格帯) |

| 将来性 | PCIe 3.0止まり、Ryzen 5000は非対応 | PCIe 3.0止まりだがBIOS更新でRyzen 5000対応可 | PCIe 4.0対応で長期運用に強い |

B350・B450・B550を比較すると、それぞれの役割と世代的な進化が明確に見えてきます。B350は初代Ryzenと同時に登場した廉価なメインストリーム向けチップセットで、当時としては十分な機能を備えていましたが、USB 3.1 Gen2に非対応で、VRM設計も簡素なモデルが多く、Ryzen 7以上のCPUを安定運用するには不安が残りました。

その後継として登場したB450は、USB 3.1 Gen2対応やI/O周りの改善により、より幅広い用途に対応できるようになり、Ryzen 5000シリーズまでサポート可能となったことで「PCIe 3.0世代の完成形」と呼ばれる存在になりました。

一方、B550はAM4世代後期に登場し、CPU直結レーンでPCIe 4.0を利用できる点が最大の特徴です。これにより最新GPUや高速NVMe SSDをフルに活用でき、将来性という点ではB350やB450を大きく上回ります。

ただし価格帯はやや高めで、廉価構成を狙うユーザーには必ずしも最適とは限りません。その意味で、B350は黎明期の基盤、B550は最新機能の橋渡し役、そしてB450は両者の中間に位置しつつ“普及と完成度”を両立させたバランス型チップセットと整理できます。

マザーボードの選び方と注意点

B450マザーボードは登場から時間が経っていることもあり、中古市場を含めると非常に多くのモデルが流通しています。しかし、同じB450でも設計や機能に大きな差があるため、選び方を誤ると性能を発揮できないケースもあります。

主にVRM設計やBIOS更新状況、USBポート構成などはモデルごとに大きく異なるため、用途や組み合わせるCPUに合わせて慎重に確認することが重要です。ここではB450を選ぶ際に注意すべきポイントを整理します。

CPUサポートの確認

B450は、当初Ryzen 2000シリーズ(Zen+)向けに設計されましたが、BIOSアップデートにより第3世代Ryzen(Zen 2)、さらにはRyzen 5000シリーズ(Zen 3)まで対応可能なモデルが存在します。

これにより、低価格ながら長寿命なプラットフォームとして高い評価を得ました。ただし、全てのB450が最新CPUに対応しているわけではなく、メーカーやリビジョンによってサポート範囲が異なります。

特に中古市場では「Ryzen 5000対応」と明記されていても、BIOSが古いまま出荷された個体もあるため注意が必要です。BIOS更新には対応CPUが必要になる場合もあるため、Ryzen 5000シリーズを直接搭載して起動できないリスクも考慮しなければなりません。購入前には必ず公式のCPUサポートリストを確認し、最新BIOSへの対応状況をチェックすることが重要です。

VRM(電源回路)の強さ

B350時代の課題であったVRM設計は、B450世代である程度改善が進みました。上位モデルではフェーズ数の増加や大型ヒートシンクの採用により、Ryzen 7やRyzen 9といった高TDP CPUでも安定動作が期待できます。

しかし、廉価帯のB450ではフェーズ数が少なく冷却機構も簡素なため、長時間の高負荷では電圧降下や発熱によるスロットリングが発生することがあります。実際、掲示板などでも「安いB450にRyzen 7を載せたらVRM温度が90度を超えた」という報告が散見されます。

ゲーミングやクリエイティブ用途で長期的に安定動作させるなら、VRMのフェーズ数や冷却機構を重視した上位モデルを選ぶのが無難です。特にRyzen 9クラスを使いたい場合は、B450の中でも最上位グレードか、B550やX570を視野に入れるのが理想です。

メモリサポートの制約

B450は、DDR4メモリの高クロック対応を前提とした設計がされており、B350と比べると互換性や安定性が大幅に改善されています。公式のQVL(Qualified Vendor List)に掲載されたメモリであれば、高クロック動作やオーバークロックも比較的安定して行えるケースが増えました。

しかし、廉価モデルではメモリのOC耐性が限定的で、3200MHzを超えると不安定になる場合もあります。また、メモリスロットが2本しかないmATXモデルやMini-ITXモデルでは、将来的な増設余地が少ない点も制約となります。

特にゲーミングPCでは、メモリクロックを引き上げることでInfinity Fabricの帯域を広げ、フレームレート向上につながるケースが多いため、メモリサポートの強さは軽視できません。B450を選ぶ際は、公式のQVLを確認し、自分が使う予定のメモリが安定動作するかをチェックしておくことが推奨されます。

拡張スロットの不足

B450は、ミドルレンジチップセットでありながら拡張スロット構成がモデルごとに大きく異なります。ATXモデルであればPCIeスロットやM.2スロットが複数搭載されている場合が多く、拡張カードや複数ストレージの運用も容易です。

しかし、廉価なmATXモデルではスロット数が制限され、グラフィックカードを搭載すると残りのスロットは1〜2本程度しか使えないこともあります。さらに、M.2スロットとSATAポートが帯域を共有している設計が多いため、M.2 SSDを増設すると特定のSATAポートが無効になる仕様がある点にも注意が必要です。

小型PCを組みたいユーザーにとっては十分な拡張性を確保するのが難しく、ケースや用途に応じてマザーボードの拡張スロット構成を慎重に確認する必要があります。

ストレージ実装の仕様

B450では、CPU直結のPCIe 3.0 ×4を利用することで高速なNVMe SSDを運用できます。さらに多くのATXモデルではM.2スロットを2基備え、OS用SSDとゲーム用SSDを分けるといった構成も可能です。

ただし、B450世代ではM.2スロットとSATAポートが帯域を共有している設計が一般的で、M.2スロットを使用すると特定のSATAポートが無効化されるケースが多々あります。複数の大容量HDDを利用したいユーザーや、SSD+HDDのハイブリッド構成を検討している場合は、マニュアルでポートの挙動を事前に確認することが必須です。

また、B550以降と違いPCIe 4.0に対応していないため、最新のGen4 NVMe SSDを最大速度で活用することはできません。とはいえ、PCIe 3.0 NVMe SSDでもゲームのロード時間短縮には十分であり、コストを抑えつつ実用性を確保できるのがB450の魅力です。

USBポート構成

B450は、B350で非対応だったUSB 3.1 Gen2(10Gbps)に対応した点が大きな進化です。これにより、外付けSSDや高速周辺機器の接続環境が飛躍的に向上しました。ただし、搭載ポート数やType-Cの有無はマザーボードごとに異なり、廉価モデルでは依然としてUSBポートが少ないケースもあります。

特にゲーミング用途ではマウス・キーボード・ヘッドセット・外付けキャプチャデバイスなど多くのUSB機器を使うため、背面I/Oパネルのポート数や内部ヘッダーの有無をしっかり確認する必要があります。

USB Type-Cをフロントパネルで使いたい場合は、内部ヘッダーがあるかどうかも重要なチェックポイントです。B450世代では上位モデルと廉価モデルでUSB環境に差が大きく、用途に合わせた選択が求められます。

フォームファクタの違い

B450は、ATX・microATX・Mini-ITXと幅広いフォームファクタで展開されており、ユーザーの用途に合わせた選択肢が豊富です。ATXモデルは拡張性に優れ、複数の拡張カードやストレージを搭載できるため、クリエイティブ用途やゲーミングPCに最適です。

microATXはコストとサイズのバランスが良く、最も普及したモデルであり、自作初心者から中級者まで幅広く選ばれました。一方でMini-ITXモデルは、省スペースPCやコンパクトゲーミングPCを組みたいユーザーに支持されましたが、拡張性が限られるうえにVRMや冷却設計が簡素になりがちで、高TDP CPUを安定運用するには注意が必要です。

ケース選びとも密接に関係するため、B450を選ぶ際はフォームファクタと用途を照らし合わせて検討することが大切です。

長期運用の注意点

B450はBIOS更新によってRyzen 5000シリーズまで対応するため、AM4世代で長く使えるチップセットとして人気を維持しました。ただし、長期運用を前提にする場合はいくつかの注意点があります。

まず、廉価モデルではVRMやコンデンサの品質が簡素なため、数年使用すると発熱や電圧降下による不安定さが表面化するリスクがあります。また、USBポートやストレージ周りの規格がすでに旧世代であるため、最新の高速デバイスをフルに活かせない点も将来的には制約になります。

さらに、中古市場では部品の劣化やBIOS未更新といった要素が重なり、想定通りの性能を発揮できないケースもあります。長期的に安定運用を目指す場合は、品質の高い上位モデルを選ぶか、B550以降への移行も視野に入れておくと安心です。

価格と割り切り

B450の魅力は、なんといっても「価格と性能のバランスの良さ」にあります。1万円前後の廉価モデルから2万円台の高機能モデルまで幅広く展開されており、予算に応じて選択肢が広がるのが特徴です。

廉価モデルでもRyzen 5クラスとの組み合わせなら十分な性能を発揮でき、コストを抑えてゲーミングPCを構築したいユーザーにとって理想的な選択肢となります。一方で、Ryzen 9クラスを長期運用したい場合や最新の規格をフル活用したい場合は、B550やX570を選んだ方が後悔が少ないでしょう。

つまり、B450は「PCIe 4.0が不要で、コストを重視したいユーザー」にこそ適したチップセットです。価格と機能のバランスを理解し、必要な部分で割り切ることがB450を活かす最大のコツといえます。

まとめ

B450チップセットは、2018年の登場以来「PCIe 3.0世代の完成形」として多くの自作ユーザーに支持されました。B350の弱点であったI/O機能やVRM設計を改良し、USB 3.1 Gen2対応や安定したNVMe運用を実現したことで、エントリーからミドルレンジまで幅広い層にとって現実的な選択肢となったのです。

さらにBIOS更新によりRyzen 5000シリーズまで対応可能となり、登場から数年を経ても現役で使える長寿命プラットフォームとして高く評価されました。

ゲーミング用途では、Ryzen 5やRyzen 7と組み合わせた構成が王道であり、当時の主流であったRadeon RX 580やGeForce GTX 1660といったGPUとの相性は抜群でした。フルHDゲーミングを快適にこなし、メモリOCによるパフォーマンス向上も可能で、コスパを重視したゲーミングPC構築には最適な土台でした。

一方で、PCIe 4.0には非対応であるため、最新GPUやGen4 NVMe SSDをフルに活かしたいユーザーにはB550以降が適しています。また、廉価モデルではVRMが簡素なため、高TDPのRyzen 9クラスを長期安定運用するには不向きという制約も残っています。

それでも、価格と機能のバランスを重視するなら、B450は依然として魅力的な存在です。特に中古市場では豊富な選択肢があり、コストを抑えてRyzen環境を構築したいユーザーにとって現実的な解となり得ます。

B450はまさに「Ryzen普及期を支えた主役」であり、今なお十分選ぶ価値のあるチップセットだといえるでしょう。