どうも、ジサ郎です。

Ryzen向けのマザーボード選びでよく聞かれる悩みのひとつが「コストを抑えつつ最新機能をどこまで取り入れるか」という点です。

B450は安価で人気を集めた一方、PCIe 4.0に対応しておらず、最新のNVMe SSDやグラフィックカードを十分に活かせないという弱点がありました。逆にX570は全レーンがPCIe 4.0に対応して高機能ですが、チップセット自体が高発熱で冷却ファンを必要とすること、価格も高めであることから“万人向け”とは言いにくい存在でした。

その中間を埋めるように2020年に登場したのがB550チップセットです。CPU直結のレーンはPCIe 4.0をサポートし、最新GPUやNVMe SSDを活用できる性能を備えつつ、チップセット側はPCIe 3.0に留めることで発熱やコストを抑えました。

結果として「十分な最新機能」と「扱いやすさ」を両立した設計が評価され、ミドルレンジの主力として一気に普及したのです。

本記事では、B550の特徴や構造、B450やX570との違いを整理しながら、ゲーミング用途にも十分応えられる理由を徹底解説していきます。読み終えれば、自分の用途に最適なマザーボード選びに役立つ判断基準が見えてくるはずです。

B550チップセットとは?

B550チップセットは、2020年にAMDが第3世代Ryzen(Zen 2)向けに投入したAM4プラットフォームのミドルレンジ向けモデルです。前世代のB450がコストパフォーマンスの高さで人気を博した一方、PCIe 4.0に非対応であることが課題となっていました。

そこでAMDは、当時の最新規格を取り込みつつ、価格や扱いやすさでX570との差別化を図るためにB550を投入しました。

大きな特徴は、CPU直結のPCIeレーンがGen4対応となったことです。これにより、最新のグラフィックカードやNVMe SSDを最大限に活用できるようになり、当時の自作PC市場で「手頃にPCIe 4.0を体感できるマザーボード」として注目を集めました。一方でチップセット側はPCIe 3.0止まりとすることで、発熱や消費電力を抑え、X570のようなチップセット冷却ファンを必要としない点も差別化の要素でした。

結果としてB550は、ゲーミングPCやクリエイティブ用途に十分な性能を備えつつ、コストも抑えられる「ちょうどいい選択肢」として高い評価を獲得。Ryzen 5000シリーズにも対応し、AM4世代後期における“定番チップセット”として普及しました。

B550のスペックと主な特徴

B550チップセットは、ミドルレンジながら最新規格をバランスよく取り入れた点が大きな特徴です。最大の強みは、CPU直結のPCIe 4.0レーンを備え、最新のグラフィックカードやNVMe SSDを余裕をもって活用できることです。

チップセット側は、PCIe 3.0に留めることで、消費電力と発熱を抑え、ファンレス設計を実現しました。さらにUSB 3.2 Gen2に標準対応し、高速な外部ストレージ運用にも強みを発揮します。ここでは、B550のスペックと特徴を整理し、その魅力を解説していきます。

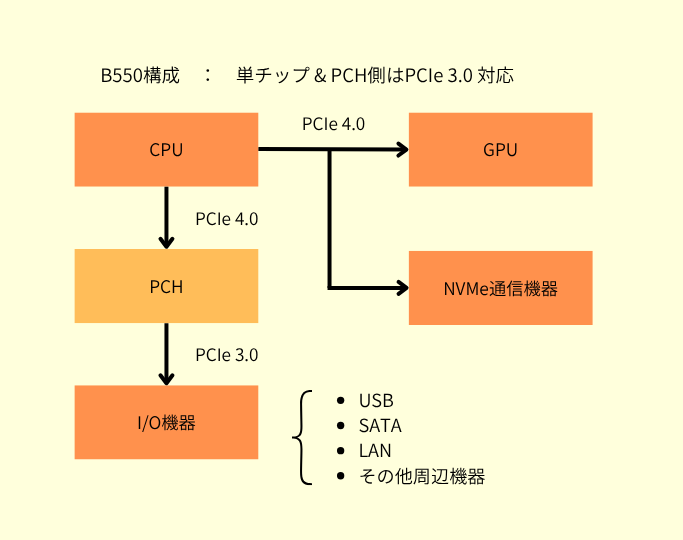

チップセットの構造

B550チップセットは、AMDのAM4プラットフォームにおけるミドルレンジの要として設計されました。その構造的な特徴は、CPUとチップセットの役割分担にあります。RyzenのSoC設計により、メモリコントローラや主要なPCIeレーンはCPU側に統合され、B550は追加のI/Oや拡張性を担う形になっています。

B550では、CPU直結のPCIe 16レーンとNVMe用の4レーンがGen4に対応しており、最新のGPUや超高速NVMe SSDを最大限に活用できます。一方、チップセット側のPCIeレーンはGen3止まりで、拡張カードや追加ストレージ接続用に割り当てられます。この設計により、最新規格の恩恵を受けながらも、X570のようなフルGen4対応に比べて発熱や消費電力を抑制することに成功しました。

また、X570ではチップセット冷却ファンを必要とする設計が多かったのに対し、B550はファンレスヒートシンクで十分冷却できる点も扱いやすさの一因です。

USB周りではUSB 3.2 Gen2をサポートし、外付けストレージや最新周辺機器の接続性が向上。こうした構造の工夫により、B550は「最新機能を手頃な価格帯で実現する」実用的なチップセットとして普及しました。

スペック

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 発売年 | 2020年 |

| 対応ソケット | AM4 |

| PCIeレーン数(チップセット経由) | 最大10レーン (すべてPCIe 3.0、CPU直結はPCIe 4.0) |

| USBポート構成 | 最大 USB 3.2 Gen2(10Gbps)×2 USB 3.2 Gen1(5Gbps)×2 USB 2.0 ×6 |

| SATAポート数 | 最大6ポート(SATA 6Gbps) |

| NVMeサポート | CPU直結PCIe 4.0 ×4で高速NVMe SSDに対応 (追加M.2はPCIe 3.0) |

| オーバークロック | 対応(CPU・メモリ両方) |

| マルチGPU(CrossFire/SLI) | AMD CrossFire対応(NVIDIA SLIは非対応) |

| TDP(チップセット) | 約5W(低発熱、基本的にファンレス設計) |

B550チップセットは、2020年に登場したAM4プラットフォームのミドルレンジ向けモデルで、PCIe 4.0を手頃な価格帯で利用できることが最大の魅力です。CPU直結のPCIe 16レーンとNVMe用の4レーンがGen4に対応し、最新GPUや高速NVMe SSDを最大限活かせる構成が可能になりました。

一方でチップセット側はPCIe 3.0レーンにとどまる設計で、これにより消費電力や発熱を抑え、X570のようにチップセット冷却ファンを必要としない点が扱いやすさにつながっています。

USB周りではUSB 3.2 Gen2を最大2ポート備え、従来のB450と比べて外部ストレージや最新周辺機器との親和性が高まりました。また、最大6ポートのSATA 6Gbpsに対応しているため、大容量ストレージを複数接続する構成も無理なく実現可能です。

さらにCPU・メモリのオーバークロックに対応しており、Ryzenの潜在性能を引き出せる点も魅力。マルチGPUはAMD CrossFireのみ対応ですが、ミドルレンジ構成では十分な仕様といえるでしょう。

TDPは約5Wと低発熱で、基本的にファンレス設計のため静音性を重視したPC構築にも向いています。総じてB550は、最新規格と扱いやすさを両立させたバランス型のチップセットとして高い完成度を誇ります。

B550チップセットはゲーミングに十分か?

B550チップセットは、ゲーミング用途においても十分すぎる実力を持っています。最大の魅力は、CPU直結のPCIe 4.0に対応している点です。これにより、最新のグラフィックカードをフル帯域で活用でき、さらにPCIe 4.0対応NVMe SSDを組み合わせれば、ゲームのロード時間短縮や大容量データの高速転送に直結します。

B450世代では実現できなかった「GPUとストレージの両方で最新規格を享受できる環境」を、手頃な価格で構築できるのは大きな強みです。また、USB 3.2 Gen2を標準サポートしているため、外付けSSDや高速キャプチャデバイスとの組み合わせも快適で、配信や録画を伴うゲーミング用途にも相性が良好です。

加えて、CPU・メモリのオーバークロックにも対応しており、Ryzen 5やRyzen 7クラスのCPUと高クロックメモリを組み合わせれば、フレームレートの安定性やゲーム全体の応答性をさらに向上できます。主にメモリOCはInfinity Fabricの帯域に直結するため、ゲーミング性能の底上げには欠かせない要素です。

一方で、X570と比べると拡張性の面では制約があります。チップセット側のPCIeは3.0止まりであり、複数のNVMe SSDをすべてGen4で運用したい場合や、拡張カードを大量に増設する構成には不向きです。

また、NVIDIA SLIに非対応で、マルチGPUを前提とする環境には選ばれにくいでしょう。しかし、現行のゲーミングPC構成は単一GPUが主流であるため、実用上の不便はほとんどありません。

総じてB550は、「コストを抑えながら最新GPUやNVMe SSDの性能を引き出したい」「オーバークロックでRyzenの実力をさらに伸ばしたい」といったユーザーにとって、まさにベストバランスなチップセットといえます。

他チップセットとの比較

| 項目 | B450 | B550 | X570 |

|---|---|---|---|

| PCIeレーン数 | CPU直結: PCIe 3.0 チップセット: PCIe 2.0 | CPU直結: PCIe 4.0 チップセット: PCIe 3.0 | CPU直結・チップセットともにPCIe 4.0 |

| オーバークロック | 対応 (VRM性能はモデル差大) | 対応 (比較的強化された設計が多い) | フル対応 (上位VRMを前提) |

| 拡張性(I/O) | USB 3.1 Gen1中心、SATA×6 | USB 3.2 Gen2標準、SATA×6 | USB 3.2 Gen2多数、SATA×8 |

| GPUサポート | 単一GPUが基本 | 単一GPU前提 CrossFire限定的 | CrossFire / SLI両対応 マルチGPU前提 |

| コストパフォーマンス | 高い(入門向けに人気) | バランス型、最も普及 | 高価だが機能全部入り |

| 小型PC適性 | 高い (mATX中心、低発熱) | 普通 (mATX/ATX両方) | 低い (ATX以上が主流、発熱大) |

| 将来性 | PCIe 3.0止まり Ryzen 5000は限定対応 | PCIe 4.0対応で長期運用に強い | フルPCIe 4.0で最も将来性が高い |

B450・B550・X570を比較すると、それぞれの立ち位置と世代的な役割がはっきりと見えてきます。B450はコストパフォーマンスの高さで大きな人気を博しましたが、PCIe 3.0止まりの設計で、最新のGPUやNVMe SSDの性能を引き出すには不十分でした。

オーバークロックにも対応しているものの、VRM設計が簡素なモデルが多く、Ryzen 7以上のCPUを安定して使うにはやや不安が残ります。そのため、入門向けや価格重視の構成に適した選択肢でした。

一方のB550は、CPU直結レーンでPCIe 4.0をサポートし、最新GPUやNVMe SSDを余裕をもって利用できる点が大きな強みです。チップセット側はPCIe 3.0にとどまるため拡張性はX570に劣りますが、その分消費電力や発熱を抑え、ファンレス設計が基本となりました。

USB 3.2 Gen2対応や比較的強化されたVRM設計など、扱いやすさと機能性のバランスが取れており、最も普及したミドルレンジの定番となったのも納得です。

X570は全レーンがPCIe 4.0に対応し、マルチGPUや豊富なストレージ構成を前提に設計されたハイエンド向けのチップセットです。ただし発熱が大きくチップセットファンを必要とし、価格も高めとなるため、万人向けではありません。

総じて、B450はコスト重視、B550はバランス重視、X570は拡張性重視と整理でき、自作ユーザーのニーズに応じた明確な棲み分けがなされています。

マザーボードの選び方と注意点

B550マザーボードは、ミドルレンジの主力として豊富なラインナップが展開されており、同じB550であってもモデルごとに設計や機能の差が大きいのが特徴です。

VRMや冷却機構がしっかりした上位モデルならRyzen 9クラスも安定して動作しますが、廉価モデルではRyzen 7以上を運用する際に発熱や電圧の安定性に課題が出ることもあります。また、USBやストレージ構成、フォームファクタの違いも選択の大きな要素です。

ここでは、B550マザーを選ぶ際に特に注意すべきポイントを整理して解説していきます。

CPUサポートの確認

B550は、第3世代Ryzen(Zen 2)以降のCPUに対応しており、Ryzen 3000シリーズとRyzen 5000シリーズを動作させることができます。ただし、Zen+や初代Ryzenには非対応である点に注意が必要です。B450から乗り換えを検討するユーザーの中には「古いCPUを流用できるのでは?」と考えるケースもありますが、B550では動作しません。

さらに、BIOSの更新状況によっては最新のRyzen 5000シリーズに対応していない個体もあり、購入前に必ずメーカー公式のCPUサポートリストを確認する必要があります。

特に中古市場で購入する場合、BIOSバージョンが古いと新しいCPUを認識しないケースもあるため、販売店で更新状況を確認するか、自分で更新できる環境を用意しておくことが安心です。

VRM(電源回路)の品質

B550世代は、従来よりVRM設計が強化されたモデルが多いものの、廉価品と上位品の差は依然として大きいのが実情です。上位マザーボードではフェーズ数が多く、ヒートシンクも大型化しており、Ryzen 9クラスの高TDP CPUでも安定動作が可能です。

反対に、廉価モデルではVRMの発熱が大きく、Ryzen 7以上を長時間高負荷で使うと電圧降下や熱暴走につながるリスクがあります。掲示板でも「安いB550にRyzen 9を載せたらVRMがサーマルスロットリングした」という報告が散見されます。

そのため、B550を選ぶ際はVRM設計や冷却機構に注目し、用途に応じて上位モデルを選ぶことが重要です。特にゲーミングやクリエイティブ用途では、電源周りの安定性が快適さを左右します。

メモリサポートとOC耐性

B550は、DDR4メモリの高クロック動作に対応しており、メモリOCを積極的に行いたいユーザーにも適しています。Infinity Fabricとの連動により、メモリクロックを上げることでゲーム性能やアプリケーションの応答性を改善できる点が大きな魅力です。

ただし、廉価モデルでは高クロック動作時の安定性に課題が残る場合があり、公式のQVL(互換リスト)に掲載されているメモリを選ぶことが推奨されます。

また、B450と比較するとBIOSやメモリトレーニング機能の改善によって互換性が高まっており、EXPO/XMPプロファイルによる設定も安定しやすくなりました。高性能なゲーミングPCを組む場合は、B550と高クロックメモリの組み合わせが定番構成となっています。

ストレージ構成の注意点

B550では、CPU直結のPCIe 4.0レーンを利用することで、最新のNVMe SSDを最大速度で運用できる点が強みです。さらにチップセット経由でPCIe 3.0のNVMe SSDを追加することも可能で、デュアルM.2構成に対応するマザーも多数存在します。

ただし、M.2スロットとSATAポートが帯域を共有する仕様が多く、M.2を利用すると一部のSATAポートが無効化されるケースがあります。大容量ストレージを複数組み合わせる予定のあるユーザーは、マニュアルでストレージレーンの仕様を必ず確認しましょう。

B450世代ではM.2スロットが1基に限られるモデルが多かったため、拡張性という点でもB550は明確な進化を遂げています。

USBポートの種類と数

B550マザーボードは、従来のB450に比べてUSB周りが強化されており、USB 3.2 Gen2(10Gbps)を標準で備える点が大きな特徴です。これにより、外付けSSDや高速キャプチャデバイス、最新の周辺機器をフル活用できるようになりました。

ただし、USBポート数や構成はモデルごとに差があり、背面I/OパネルのUSB Type-Cポートを搭載しているかどうかも分かれ道となります。特に廉価モデルではUSBポートの数が少なく、拡張性が不足しやすいため、USB機器を多用するユーザーは上位モデルを選んだ方が安心です。

また、ケース前面用の内部ヘッダーの有無も重要で、フロントUSB Type-Cを活かしたい場合は必ず対応モデルを確認する必要があります。USB環境を重視するかどうかで、B550マザー選びの方向性が大きく変わるのです。

フォームファクタに注意

B550は、ATX・microATX・Mini-ITXと幅広いフォームファクタで展開されています。ATXモデルは拡張スロットやストレージポートが豊富で、ハイエンドGPUや多数の拡張カードを利用したいユーザーに適しています。

microATXは価格とサイズのバランスが取れており、最も流通量が多く、自作初心者から中級者に人気の選択肢です。一方、Mini-ITXモデルは省スペースPCやコンパクトゲーミングPCを組みたいユーザーに選ばれますが、拡張性やVRMの設計が制限されやすく、高TDPのCPUを安定運用するには冷却設計も含めて工夫が必要です。

ケース選びとも密接に関わるため、フォームファクタを軽視すると後から「カードが挿さらない」「冷却が追いつかない」といった問題に直結します。

長期運用の難しさ

B550は発売当初からRyzen 5000シリーズに対応し、AM4世代の集大成的な立ち位置にあります。そのため、今でも十分な性能を発揮しますが、将来的にAM5ソケットやDDR5メモリに移行する際には更新が必要です。

さらに、長期運用を前提にするならVRMやコンデンサの品質も重要で、廉価モデルでは部品寿命によって安定性が落ちるリスクがあります。掲示板でも「3年目以降にVRMが熱で劣化した」という報告が散見され、長時間の高負荷用途では特に注意が必要です。

加えて、B550はチップセット自体のTDPは低いものの、上位CPUを組み合わせるとシステム全体の消費電力は増加します。結果として、冷却設計や電源容量の不足がボトルネックとなるケースもあるため、長期利用を前提にするなら部品の余裕を確保した構成が望ましいでしょう。

価格と割り切りの重要性

B550は「最新規格を備えた中価格帯」という立ち位置から、価格帯の幅が非常に広いチップセットでもあります。1万円台半ばで購入できる廉価モデルから、2万円後半のハイエンド寄りモデルまで揃っており、同じB550でも機能や耐久性に大きな差があります。重要なのは、自分の用途に見合ったモデルを選ぶことです。

たとえば、Ryzen 5クラスのCPUでライトゲーミング中心なら、廉価B550でも十分なケースがあります。一方、Ryzen 9と組み合わせて長期にわたり安定動作を求めるなら、VRMが強化された上位モデルを選ぶべきです。

「安いからこれでいい」と短絡的に決めると後悔する可能性が高く、逆に「X570並の高価なB550」を選んでも機能を持て余すことがあります。価格と必要機能のバランスを見極めることが、B550選びの最重要ポイントです。

まとめ

B550チップセットは、ミドルレンジ向けながらPCIe 4.0やUSB 3.2 Gen2といった最新規格をサポートし、価格と性能のバランスを高い次元で実現した定番の存在です。B450の後継として登場し、X570に比べて低発熱・低消費電力を実現したファンレス設計は、多くのユーザーにとって扱いやすさの面でも好評を博しました。

とくに、CPU直結のPCIe 4.0レーンを利用できる点は、最新GPUやNVMe SSDを余裕を持って運用できる強みとなり、ゲーミングやクリエイティブ用途に十分対応する性能を発揮しました。

また、B550はRyzen 5000シリーズにも対応しており、AM4プラットフォームの完成形ともいえる安定性を持っています。エントリーのA520と比べて拡張性やOC機能に優れ、ハイエンドのX570と比べると消費電力や価格を抑えつつ最新機能を享受できる点で「最も現実的な選択肢」として普及しました。

実際、自作PCコミュニティや掲示板でも「コスパ重視で長期運用を狙うならB550が最適解」といった評価が数多く見られます。

一方で、チップセット側のPCIeは3.0止まりで、拡張性やマルチGPU対応ではX570に劣ります。また、廉価モデルではVRM設計が簡素で、Ryzen 9クラスを長時間フル活用する構成には不安が残る場合もあります。

そのため、用途に応じたモデル選びが重要になりますが、これはむしろ多様なニーズに対応できる豊富な選択肢があることの裏返しとも言えるでしょう。

総じてB550は、Ryzen環境を最大限活かしたいユーザーにとって「性能・拡張性・安定性・価格」のバランスが最も優れたチップセットです。

AM4時代を代表する主力マザーとしての地位は揺るがず、現在でも十分に選ぶ価値のあるプラットフォームといえます。