どうも、ジサ郎です。

自作PCを検討している方の中には「AM4環境でどこまで拡張性を求めるべきか?」と悩む人も少なくないでしょう。

B450やB550といったコストを抑えた選択肢は人気がありますが、複数のNVMe SSDを利用したり、高速外付けデバイスを接続したりと、拡張性を重視するユーザーにとっては物足りなさを感じる場合があります。そんなときに候補となるのが X570チップセット です。

2019年に登場したX570は、世界で初めてPCIe 4.0を正式サポートしたチップセットとして注目を集めました。

Ryzen 3000シリーズ(Zen 2)以降のCPUと組み合わせることで、従来では得られなかった超高速SSDや最新GPUの性能を余すところなく引き出すことが可能となり、AM4プラットフォームの真価を大きく高めたのです。

さらにUSB 3.2 Gen2や豊富なSATAポートなど、I/O面でも充実した仕様を備え、幅広い用途に応えられる柔軟性を持ち合わせています。

一方で、チップセット自体の消費電力が高く、多くのマザーボードで冷却用の小型ファンを搭載せざるを得なかった点は賛否が分かれました。

それでも、AM4世代のハイエンド基盤として長期にわたり利用価値を維持し続けており、現在でも選択肢として検討される存在です。

本記事では、X570の概要や特徴、他チップセットとの違いを徹底的に解説し、いま改めて選ぶ意味があるのかを明らかにしていきます。

X570とは?

X570チップセットは、2019年に登場したAM4世代のハイエンドチップセットで、Ryzen 3000シリーズ(Zen 2)と同時に市場に投入されました。最大の特徴は、世界で初めてPCIe 4.0を正式サポートしたチップセット である点です。

それまでのAM4チップセット(X370やX470、B450など)はPCIe 3.0が上限であり、最新GPUやNVMe SSDを十分に活用できない制約がありました。X570はこの壁を打ち破り、グラフィックスカードやストレージで大幅な帯域拡張を可能にしました。

また、X570はUSB 3.2 Gen2やSATA 6Gbpsを多数サポートし、周辺機器との接続性も強化されました。加えて、マルチGPU環境や高クロックメモリの安定動作にも配慮されており、AM4プラットフォームを長期的に支える「完成形」としての役割を担いました。

ただし、X570にはデメリットも存在します。チップセット自体の消費電力が高く、他のチップセットでは不要だったチップセットファンが多くのマザーボードで採用された点です。

この設計はユーザーの間で賛否を呼びましたが、結果的に高い安定性と拡張性を提供する基盤として評価され続けています。

歴史的に見ると、X570はAM4プラットフォームを飛躍的に進化させた重要な存在であり、PCIe 4.0時代のスタート地点を象徴するチップセットといえるでしょう。

X570のスペックと主な特徴

X570チップセットは、Ryzen 3000シリーズとともに登場し、AM4プラットフォームの進化を象徴する存在となりました。最大の特徴は、世界初のPCIe 4.0正式サポートにより、GPUやNVMe SSDで従来を超える帯域を確保できる点です。

さらに、USB 3.2 Gen2や豊富なSATAポートを搭載し、外部デバイスや大容量ストレージ環境でも余裕を持って対応可能です。ここでは、X570が持つ代表的なスペックと特徴を整理して解説していきます。

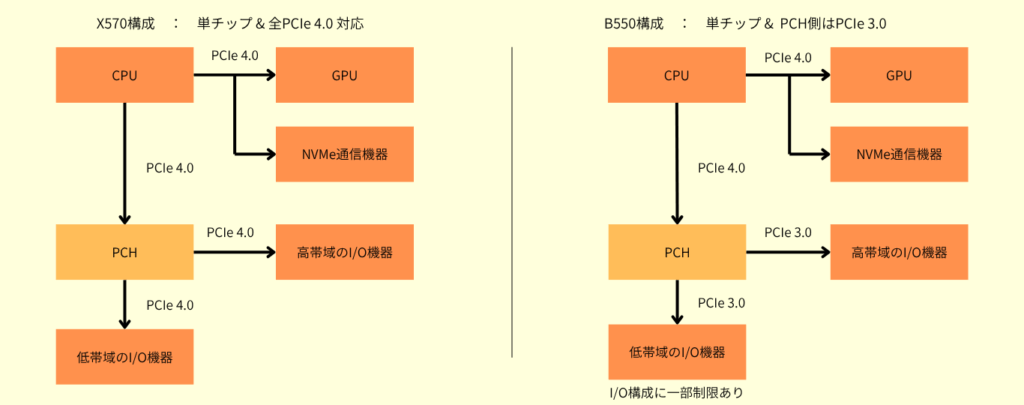

X570と他チップセットの構造的違い(イメージ)

X570チップセットは、従来のX470以前とは異なり、PCIe 4.0を全面的に採用した初のチップセット です。AMDはRyzen 3000シリーズ(Zen 2)からCPUにPCIe 4.0コントローラを統合し、X570と組み合わせることで、GPUおよびストレージの両方でフル帯域のPCIe 4.0接続を実現しました。

これにより、グラフィックカードやNVMe SSDは従来比で2倍の帯域を利用でき、当時のハイエンド環境に大きなインパクトを与えました。

構造的には、X570はSoC的な役割を持つRyzen CPUのI/O機能を補完する位置づけです。CPU直結レーンからPCIe 4.0 ×16をGPUに、PCIe 4.0 ×4をNVMe SSDに割り当て、それ以外のI/O拡張をチップセットが担います。

チップセット経由でもPCIe 4.0を提供できるため、追加のNVMe SSDや拡張カードをPCIe 4.0帯域で利用できる点がB550との大きな違いでした。

ただし、PCIe 4.0の採用に伴い、チップセット自体の消費電力が増加し、発熱対策として小型ファンを搭載するマザーボードが多く登場しました。これがユーザーの評価を分けた要素ですが、その分拡張性と性能を犠牲にしない設計となっています。

結果としてX570は「発熱と引き換えに圧倒的な拡張性を得たチップセット」として、AM4世代を象徴する基盤となりました。

スペック表

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 発売年 | 2019年 |

| 対応ソケット | AM4(Ryzen 2000以降に対応、Ryzen 1000は非対応) |

| PCIeレーン数(チップセット経由) | 最大16レーン(PCIe 4.0) |

| USBポート構成 | 最大 USB 3.2 Gen2(10Gbps)×8 USB 2.0多数 |

| SATAポート数 | 最大8ポート(SATA 6Gbps) |

| NVMeサポート | CPU直結でPCIe 4.0 NVMe対応 チップセット経由でもPCIe 4.0利用可能 |

| オーバークロック | 対応(CPU・メモリともにOC可能) |

| マルチGPU(CrossFire/SLI) | CrossFire対応 SLIも一部マザーでサポート |

| TDP(チップセット) | 約11〜15W(高発熱、チップセットファン搭載モデルが多い) |

X570は、AM4プラットフォームで初めてPCIe 4.0を全面的にサポートしたチップセットです。

CPU直結レーンではGPU用にPCIe 4.0 ×16、NVMe SSD用にPCIe 4.0 ×4を割り当て、さらにチップセット経由でもPCIe 4.0レーンを利用できるため、複数のNVMe SSDを高速帯域で運用することが可能です。これは、チップセット経由がPCIe 3.0止まりのB550と比べて大きなアドバンテージでした。

USB周りも強化され、USB 3.2 Gen2(10Gbps)ポートを最大8基サポートし、外部デバイスの利用に強みを発揮しました。またSATAは最大8ポート搭載可能で、大容量ストレージを多用するユーザーにも十分対応できます。

加えて、CPU・メモリのオーバークロック機能やマルチGPU環境にも対応しており、ハイエンド構成を望むユーザーにとって柔軟性の高い基盤となりました。

一方で、チップセット自体のTDPが11〜15Wと高く、当時としては異例のチップセットファンを搭載したマザーボードが多く登場しました。

静音性を求めるユーザーには課題となりましたが、その分安定性と拡張性を優先する設計思想の表れでもあります。

総じてX570は「発熱と引き換えに圧倒的な拡張性を提供したAM4世代の完成形」と評される存在です。

X570チップセットはゲーミングに十分か?

X570チップセットは、ゲーミング用途においても非常に優れた性能を発揮できる基盤です。最大の強みは、当時として世界初となるPCIe 4.0対応により、GPUやNVMe SSDの性能を最大限に引き出せる点です。

Ryzen 3000シリーズ以降と組み合わせれば、最新世代のグラフィックカードをPCIe 4.0帯域で運用でき、将来的なGPUの進化にも一定の余裕を持たせることが可能です。また、NVMe SSDを複数枚搭載しても、CPU直結とチップセット経由の両方でPCIe 4.0が利用できるため、ゲームのロード時間短縮や大容量データの快適な処理に直結します。

さらにUSB 3.2 Gen2や豊富なSATAポートを備えているため、外付けSSDやキャプチャボードを活用した配信環境の構築にも適しており、ゲーム実況者や配信者にとっても魅力的な選択肢でした。DDR4メモリ対応ではあるものの、当時の高クロックOCメモリと組み合わせればフレームレート向上や応答性の改善に効果があり、ハイエンドゲーミングにおいて十分な性能を発揮します。

一方で、X570の特性として消費電力と発熱が大きく、マザーボードに小型ファンを搭載する必要がある点は注意が必要です。

主に静音重視のゲーミングPCを目指す場合、この点がデメリットになることがあります。また、価格帯も当時のB550やB450に比べて高めであったため、コスト重視のゲーマーには不向きでした。

総合すると、X570は「ゲーミングで高いパフォーマンスを長期的に維持したい」「複数の高速SSDや周辺機器を活用したい」と考えるユーザーに最適なチップセットです。消費電力や価格面を許容できるなら、ゲーミング用途でも十分以上の性能と安定性を提供する、AM4世代屈指の基盤といえるでしょう。

他チップセットとの比較

| 項目 | X470 | X570 | B550 |

|---|---|---|---|

| PCIeレーン数 | PCIe 3.0まで 拡張性は限定的 | CPU直結+チップセット経由ともにPCIe 4.0対応 最大16レーン超 | CPU直結はPCIe 4.0 チップセット経由はPCIe 3.0 |

| オーバークロック | 対応(CPU・メモリ) | 対応(CPU・メモリ) VRM強化モデル多数 | 対応(CPU・メモリ) ただし廉価モデルは制約あり |

| 拡張性(I/O) | USB 3.1 Gen2(10Gbps)まで SATA 6ポート程度 | USB 3.2 Gen2(10Gbps)最大8ポート SATA最大8、I/O充実 | USB 3.2 Gen2(10Gbps)まで I/Oは十分だが数は抑えめ |

| GPUサポート | 単一GPUが前提 PCIe 3.0帯域 | PCIe 4.0で最新GPUも余裕 複数GPUも視野に入る | PCIe 4.0で最新GPUに対応 シングルGPU前提 |

| CrossFire | 対応するが限定的 (SLI非対応) | CrossFire対応 一部マザーでSLIサポート | CrossFire対応だが限定的 (SLI非対応) |

| コストパフォーマンス | 高い (中古市場で安価) | 当時は高価だが拡張性に優れる | 高い (低価格帯でも最新機能を享受可能) |

| 小型PC適性 | microATXやITXモデルも一定数あり | 基本ATX以上 ITXは発熱や拡張性に制約あり | microATX/ITXモデル豊富で小型PC向けに最適 |

| 将来性 | PCIe 3.0止まり、最新GPUやSSDでは不利 | PCIe 4.0全面対応でAM4世代の長期基盤 | CPU直結でPCIe 4.0対応、コスパを重視したAM4後期の定番 |

X470・X570・B550を比較すると、AM4世代の中での進化の流れが明確に見えてきます。X470はRyzen 2000世代を支えたハイエンド向けチップセットで、当時は十分な性能を備えていましたが、PCIe 3.0止まりのため最新GPUやNVMe SSDでは帯域不足が目立つようになりました。

それに対し、X570は2019年に登場し、世界で初めてPCIe 4.0を全面的にサポート。GPUやストレージをPCIe 4.0帯域で運用できる唯一のAM4チップセットとして、拡張性と将来性を大きく高めました。さらにUSB 3.2 Gen2や最大8ポートのSATA対応など、I/O面でも圧倒的に充実しており、当時の最上位基盤と位置づけられました。

B550はX570の廉価版として位置づけられ、CPU直結部分はPCIe 4.0に対応しつつ、チップセット経由はPCIe 3.0止まりという構成になっています。

これにより拡張性ではX570に劣るものの、価格を抑えながら最新GPUやNVMe SSDを十分活用でき、コストパフォーマンスに優れる選択肢として普及しました。また、小型フォームファクタの展開も豊富で、コンパクトPC構築に適している点もB550ならではの強みです。

総じて、X470は「過去世代の定番」、X570は「拡張性重視のハイエンド」、B550は「価格と性能のバランスを取った実用型」と整理でき、ユーザーの目的に応じた棲み分けが明確になっています。

マザーボードの選び方と注意点

X570マザーボードは、AM4世代におけるハイエンド向けの基盤として高い拡張性を誇りますが、モデルごとに特徴や設計思想が大きく異なります。

PCIe 4.0をフルサポートする強みを活かせるかどうかは、VRMの品質や冷却性能、搭載されるI/Oポートの構成によって左右されます。

また、X570はチップセット自体の発熱が大きいため、冷却ファンを搭載する製品が多く、静音性を重視するユーザーには注意が必要です。

さらに登場から時間が経過しているため、中古市場や型落ち製品を購入する場合にはBIOS対応状況や長期運用性を確認する必要があります。ここでは、X570マザーボードを選ぶ際に特に注意すべきポイントを整理しました。

CPUサポートの確認

X570チップセットはAM4ソケットを採用し、Ryzen 2000シリーズ以降に対応しています。ただし、初代Ryzen 1000シリーズはサポート外であり、アップグレード目的で誤って購入しないよう注意が必要です。

また、Ryzen 5000シリーズ(Zen 3)への対応はBIOS更新によって実現されたため、マザーボードの出荷時期によっては最新CPUを認識しない場合があります。特に中古品や長期在庫の製品を購入する際には、販売元が最新BIOSに更新済みかどうかを必ず確認しましょう。

さらに、X570は登場から時間が経っているため、メーカーによっては今後のBIOS更新が打ち切られている場合もあります。将来的にRyzen 5000シリーズの高クロックモデルやX3Dシリーズを導入する予定があるなら、対応BIOSの有無を調べておくことが安定運用の第一歩となります。

VRM(電源回路)の品質

X570はハイエンド向けチップセットでありながら、マザーボードの価格帯は広く、廉価モデルからフラッグシップまで存在します。このため、VRM(電源回路)の品質には大きな差があります。

廉価モデルではフェーズ数が少なく、ヒートシンクも小型なため、Ryzen 9 5950Xなどの高TDP CPUを長時間フルロードで使うと、VRMが過熱して性能低下(サーマルスロットリング)を招くことがあります。

一方、上位モデルでは16フェーズ以上の堅牢なVRM設計や大型ヒートシンクを備え、安定性と耐久性が大幅に向上しています。掲示板やレビューでも「安価なX570でRyzen 9を使ったらVRM温度が90℃を超えた」といった報告は少なくありません。

高性能CPUを長期的に運用するなら、価格よりもVRM品質を優先すべきです。

メモリサポート

X570はDDR4メモリ専用で、DDR5には非対応です。DDR4世代の最終期に登場したことから、高クロックメモリや低レイテンシのモジュールを活かすチップセットとして設計されています。

多くのマザーボードがメモリOCに対応しており、DDR4-3600前後が安定動作の目安とされ、Infinity Fabricクロックと連動させることで性能を最大化できます。

ただし、廉価モデルでは高クロックメモリの安定性に制限があり、EXPOのような後発規格に比べると設定が難しいケースもあります。

そのため、購入前にメーカーが公開しているメモリQVL(互換リスト)を確認し、使用予定のメモリが安定動作するかどうかを調べておくことが重要です。

ゲーミングやクリエイティブ用途では、帯域とレイテンシのバランスを重視したメモリ選定がX570の性能を引き出す鍵となります。

PCIeスロット構成

X570チップセットの最大の魅力の一つは、CPU直結とチップセット経由の両方でPCIe 4.0を利用できる点です。これにより、GPUはPCIe 4.0 ×16で接続でき、さらに複数のM.2スロットや拡張カードにもPCIe 4.0帯域が割り当てられます。

これにより、ハイエンドGPUと超高速NVMe SSDを同時に運用できるのが大きな強みです。ただし、帯域の割り当てはマザーボードによって異なり、M.2スロットを使用するとPCIeスロットが無効化されたり、x16スロットがx8に分割されたりする場合があります。

特に複数のNVMe SSDや拡張カードを同時に利用する構成を検討している場合は、マニュアルを確認し、帯域の共有関係を理解しておくことが重要です。

ストレージ仕様

X570はストレージ拡張性にも優れており、M.2スロットが複数搭載されているマザーボードが一般的です。特にハイエンドモデルでは、3基以上のM.2スロットがPCIe 4.0帯域で動作し、大容量かつ高速なストレージ構成を可能にします。

また、SATAポートも最大8基搭載でき、従来のHDDやSATA SSDを多用するユーザーにも対応可能です。ただし、M.2スロットとSATAポートの間で帯域が共有されている場合が多く、特定のM.2スロットを利用するとSATAポートの一部が無効化されることがあります。

大量のストレージを組み合わせる際には、この仕様を見落とすと「ポートが使えない」というトラブルに繋がるため注意が必要です。ゲーミングPCだけでなく、動画編集など大容量データを扱う用途でも安心して利用できるのがX570の強みです。

USB構成

X570はUSBの世代移行期に登場したこともあり、USB 3.2 Gen2(10Gbps)を最大8基サポートするなど、I/O周りが非常に充実しています。外付けSSDや高速キャプチャデバイスを複数同時に利用でき、ゲーミング配信やクリエイティブ用途にも適しています。

ただし、USB 3.2 Gen2x2(20Gbps)はX570では標準対応しておらず、後発のB550やX670世代の方が強化されています。

また、USB Type-Cポートの有無や内部ヘッダの搭載状況はモデルごとに異なるため、ケース前面のType-C端子を使いたい場合は対応マザーボードを選ぶ必要があります。

USB周りは普段軽視されがちですが、周辺機器の多いユーザーほど差を実感する部分なので、利用予定のデバイスに合わせた選定が重要です。

フォームファクタ

X570マザーボードは、その拡張性と高発熱なチップセット設計のため、基本的にATXやE-ATXといった大型フォームファクタが主流です。これによりPCIeスロットやM.2スロットの数を確保しつつ、大型のVRMヒートシンクやチップセット冷却ファンを搭載する余裕を持たせています。

一方で、Mini-ITXやmicroATXといった小型フォームファクタのX570マザーも存在しますが、VRM設計や拡張スロット数、M.2スロット数などが制約される場合が多く、Ryzen 9などの高TDP CPUを組み合わせると冷却が追いつかず安定性を欠くケースがあります。

そのため、小型PCを構築する場合はB550や後発のA520/B650などの方が適している場合が多いです。X570を選ぶなら、拡張性と冷却性能を活かせるATX以上のフォームファクタが無難といえます。

長期運用性

X570はPCIe 4.0対応という当時としては先進的な仕様を持ち、AM4世代の中で最も長期的な活用が可能なチップセットでした。Ryzen 3000から5000シリーズまで広く対応しており、特にRyzen 5000X3Dシリーズを活かす上でも安定した基盤となります。

しかし、長期運用を考える上で問題となるのが発熱です。チップセット自体のTDPは11〜15Wと比較的高く、チップセットファンを搭載したマザーボードが多く存在します。ファンは長期運用で摩耗や騒音の原因となるため、ホコリの清掃や定期的なメンテナンスが欠かせません。

また、VRMの設計が強固な上位モデルを選ぶことで、Ryzen 9クラスのCPUを数年にわたって安定運用できる可能性が高まります。長期的な投資としてX570を選ぶなら、冷却や耐久性を重視したモデルを選択することが重要です。

価格と割り切り

X570マザーボードは登場時から高価格帯が中心で、廉価モデルも存在しましたがB550と比較すると全体的に割高でした。特にハイエンドモデルでは5万円を超えるものもあり、当時は「価格と機能の釣り合い」が議論されることも多かったです。

現在では中古市場や型落ちモデルとして価格が下がってきているものの、B550やB650と比べると依然としてコストは高めです。

そのため「PCIe 4.0をチップセット経由でもフルに使いたい」「多くのM.2スロットやUSBポートを確保したい」といった明確な理由がなければ、コストパフォーマンスは良いとはいえません。

逆に言えば、その条件に当てはまるユーザーにとっては唯一無二の選択肢であり、割り切ってX570を選ぶことでAM4世代の完成形を体験できるともいえるでしょう。

まとめ

X570チップセットは、AM4世代を代表するハイエンド基盤として、長期にわたり高い評価を得てきました。最大の特徴は、世界で初めてPCIe 4.0を全面サポートした点にあり、GPUやNVMe SSDの性能をフルに引き出すことで、ゲーミングからクリエイティブまで幅広い用途に応えてきました。

さらに、豊富なUSB 3.2 Gen2や最大8基のSATAポートといったI/O周りの充実も、拡張性を求めるユーザーにとって大きな魅力となりました。

一方で、X570は高い消費電力と発熱を伴う設計であり、チップセットファンを搭載したマザーボードが多い点は注意が必要です。長期運用を考える場合、ファンのメンテナンスやVRM設計の堅牢さが安定性に直結するため、上位モデルを選んだ方が安心です。

また、DDR5への対応がないため、AM5世代の最新規格を求めるユーザーにとっては世代的に見劣りする部分もあります。

それでも、X570はAM4環境における「完成形」と呼べる存在です。Ryzen 3000から5000シリーズにかけて、オーバークロックやマルチGPU、複数のNVMe SSDといった幅広い構成を支えてきた実績は揺るぎません。

特に現在は中古市場で価格がこなれてきており、PCIe 4.0をフルに活かした環境を安価に構築できる選択肢として再評価されています。

総じて、X570は「AM4で拡張性を妥協せずに長期運用したい」「PCIe 4.0対応の完成度を最大限に活かしたい」というユーザーに最適なチップセットです。

最新世代を求めるのでなければ、今なお十分な魅力を持つ基盤といえるでしょう。