どうも、ジサ郎です。

PCIe 5.0×2本をGPUとSSDで同時に叩ける。

そんな、狂気じみた帯域設計を実現したのがX670Eです。

従来のX570やB550では到底叶わなかった「同時5.0化」により、ハイエンドGPUと超高速SSDが互いの首を絞めることなく全力疾走できます。

さらにDDR5、USB4、強化された電源回路、そしてオーバークロック耐性まで網羅し、Zen 4世代の性能を余すことなく引き出す土台となります。

もはや単なるマザーボード用チップセットではなく、ハイエンド環境を構築するための「性能ブースター」。

本記事では、このX670Eの構造、特徴、そして他チップセットとの違いを、マニア目線で徹底解説していきます。

X670Eチップセットとは?

X670Eは、2022年にRyzen 7000シリーズ(Zen 4/AM5ソケット)と同時発表された、AM5世代における最上位チップセットです。

「E」は「Extreme」を意味し、X670をベースに全主要I/O(GPUスロット、M.2ストレージ、拡張スロットなど)へPCIe 5.0帯域を提供できるよう設計されています。

これにより、次世代GPUやPCIe 5.0 SSDといった超高帯域デバイスを同時に活用しても帯域不足を起こしにくく、ハイエンド構成での性能を余すことなく発揮できます。

さらに、Ryzen 9クラスやOC構成でも安定動作を支える電源設計、DDR5メモリやUSB4といった最新規格への完全対応も実現。

従来のX570やB550ではCPU直結分のみがPCIe 4.0止まりでしたが、X670EではCPU・チップセット双方がPCIe 5.0を活かす構成となっており、将来的な拡張性も大幅に向上しています。

X670Eのスペックと主な特徴

X670Eは、AMDのAM5プラットフォームで最上位に位置するチップセットで、最新世代のRyzen CPUの性能を最大限に引き出すために設計されています。特に注目すべきは、GPUとNVMe SSDの両方を同時にPCIe 5.0で動作させられる「同時5.0化」対応。

これにより、描画処理とデータ転送の両面でボトルネックを排除できます。さらに豊富なPCIeレーン、高速USB、拡張性の高さも魅力で、将来性と安定性を重視するユーザーにとって理想的な選択肢です。

同時5.0化とは?

X670Eチップセットの最大の魅力のひとつが「同時5.0化」です。これは、GPU用スロット(PCIe x16)とNVMe SSD用スロット(PCIe x4)の両方を、同時にPCIe 5.0規格で動作させられる設計を意味します。

従来のB650系では、GPUをGen5対応にするとSSDはGen4まで、またはその逆といった制約があり、同時に両方をGen5で使える構成はほとんどありませんでした。

一方X670Eでは、CPU直結のPCIe 5.0レーンを十分に確保し、帯域を分け合うことなくGPUもSSDもフルスピードで動かせます。

これにより、将来Gen5対応のGPUとSSDを同時に導入した際でも、どちらかの帯域を犠牲にする必要がありません。

クリエイターやゲーマーにとって、描画処理とデータ読み込みの両方が高速化され、ボトルネックの発生を防げるのは大きなメリットです。

X670Eと他チップセットの構造的違い

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対応ソケット | AM5(Ryzen 7000シリーズ専用) |

| PCIe世代(CPU側) | PCIe 5.0 × 24レーン |

| PCIe世代(チップセット側) | PCIe 5.0完全対応(GPU/M.2スロット両対応) |

| M.2スロット | 最大5スロット(うち2~3本がGen5対応) |

| メモリ対応 | DDR5(EXPO対応) |

| オーバークロック | フル対応(CPU/メモリ/電圧) |

| USBポート数 | 最大14ポート(USB 4.0対応モデルあり) |

| 内部接続構成 | 2チップ構成(Promontory 21 × 2) |

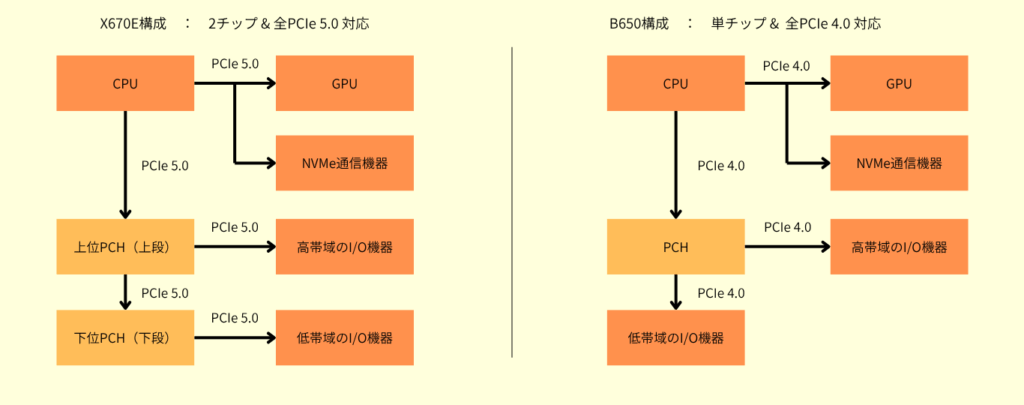

X670Eと他のAM5世代チップセット(X670・B650など)の最大の構造的違いは、搭載するPCH(Platform Controller Hub)の構成と帯域設計にあります。

X670Eは2基のPromontory 21チップを組み合わせたデュアルPCH構成を採用し、PCIeレーンやI/Oポートを物理的に分散させることで、高帯域デバイスを複数同時に稼働させても帯域不足が起きにくい設計です。

特に、GPUとNVMeストレージの両方をPCIe 5.0で同時に動かせる「同時5.0化」は、X670Eならではの強み。一方、X670やB650は単一PCH構成で帯域やポート数に制限があり、特定のスロットやM.2の仕様がPCIe 4.0に制限される場合があります。

この構造的優位性により、X670Eは長期的な拡張性と高負荷時の安定性に優れたハイエンド向けチップセットといえます。

PCIe 5.0レーン構成の詳細と実装意図

X670E最大の魅力は、CPU直結でGPU用PCIe 5.0 x16スロットとNVMe用PCIe 5.0 x4スロットを同時に利用できる点です。

Ryzen 7000/9000シリーズのI/OダイはPCIe 5.0を最大24レーン持ち、そのうち16レーンをGPU、4レーンをNVMe、残り4レーンをチップセット接続に割り当てます。

この構造により、グラフィックスとストレージ双方で帯域の取り合いが発生しにくく、高速GPU+超高速SSDをフル性能で動作させることが可能です。

一方、B650ではPCIe 5.0対応がGPUかストレージのどちらか一方に制限されることが多く、将来のアップグレード性や複数高速デバイス同時利用ではX670Eに軍配が上がります。

PCIe 5.0はGen4の倍速(32GT/s)で動作し、特にGPUでは高解像度・高リフレッシュレート環境やAIワークロードで帯域の恩恵が大きく、ストレージ側では複数GB/sクラスの連続アクセスを安定して維持できます。この「同時5.0化」こそがX670Eをハイエンドと呼べる所以です。

デュアルPromontory 21構造のI/O拡張

X670EはPromontory 21チップを2基搭載した珍しい構造を持ちます。これは1基のチップで扱えるPCIeレーンやUSBポート数に物理的な上限があるため、それを超えるI/Oを提供する目的で採用されています。

具体的には、片方のPCHが高帯域デバイス(PCIe 4.0/3.0スロット、M.2スロット、USB4/USB 3.2 Gen2x2など)を担当し、もう片方は低帯域デバイス(SATA、追加のUSBポート、拡張カード用スロットなど)を担当します。

これにより、複数の高速デバイスが同時に大容量データをやり取りしても帯域飽和を起こしにくくなります。B650やX670(無印)は単一チップ構成のため、複数の高速デバイスをフル稼働させると帯域の取り合いが発生しやすく、特に動画編集や大規模データ処理でのパフォーマンス差が顕著になります。

X670Eはワークステーション用途やマルチGPU+高速ストレージ構成といった帯域の暴力を受け止められる設計思想で作られています。

DDR5 EXPO対応とInfinity Fabricのシナジー

X670EはDDR5メモリのEXPO(Extended Profiles for Overclocking)に完全対応しており、AMD公式認証を受けたプロファイルをBIOSからワンクリックで適用できます。

特に重要なのが、Infinity Fabricクロック(FCLK)との同期です。RyzenではFCLKとメモリクロック(MCLK)が1:1で動作する場合、メモリ遅延が最小化され、帯域効率が向上します。

しかし、DDR5では高クロック化に伴い、同期の限界値(例:6000〜6400MT/s付近)が存在します。X670Eの多くのマザーボードは強力なVRM設計と高品質PCBレイアウトを備えており、高クロックDDR5でも安定動作を実現しやすいのが特徴です。

これにより、ゲームではフレームレートの向上、クリエイティブ作業ではレンダリングや圧縮処理時間の短縮が期待できます。B650でもEXPOは使えますが、高クロック安定性やメモリOC耐性はVRMやBIOS調整の自由度でX670Eが優位です。

将来的にDDR5のより高クロック品に換装する予定があるなら、X670Eは長期的な投資価値が高い選択肢と言えます。

他チップセットとの比較

| チップセット | GPU PCIe 5.0対応 | M.2 PCIe 5.0対応 | チップ構成 | 拡張性・OC耐性 |

|---|---|---|---|---|

| X670E | ◎(完全対応) | ◎(複数対応) | 2チップ構成 | 最強クラス |

| X670 | △(製品による) | ◎(基本対応) | 2チップ構成 | 上位 |

| B650E | ◎(完全対応) | ◎(基本対応) | 単チップ構成 | 中~上 |

| B650 | △(非対応モデル多) | △(製品依存) | 単チップ構成 | 中程度 |

X670Eは、AMD AM5世代で唯一「全主要I/OをPCIe 5.0で統一可能」なチップセットです。

X670やB650では、GPUスロットやM.2スロットの一部がPCIe 4.0止まりになる構成も多いですが、X670EならGPU・高速SSDの双方で5.0帯域をフル活用できます。

これにより、複数の高速ストレージや拡張カードを同時に使用しても速度低下が起きにくく、将来のアップグレードにも余裕があります。

さらに内部構造は、2基のPromontory 21チップをデイジーチェーン接続したデュアルPCH構成。それぞれのPCHがPCIe 5.0レーンを持ち、CPU直結のPCIe 5.0 x16スロットおよびM.2スロットと連動することで帯域のボトルネックを実質排除します。

従来のX670ではPCH側I/OがPCIe 4.0に制限されるケースがあり、複数の高速デバイス接続時に帯域競合が発生する可能性がありましたが、X670Eではほぼその心配がありません。

また、帯域余裕を活かしてM.2スロットを直列接続せず個別制御しやすく、レイテンシ低減や発熱分散にも有利。PCIe 6.0世代を見据えた設計で、長期運用時の拡張性では他チップセットを圧倒します。

X670Eマザーボードの選び方と注意点

X670Eマザーボードは、PCIe 5.0やDDR5といった最新規格をフルに活用できるAM5最上位モデルです。

しかし「最上位=全てにおいて完璧」というわけではなく、選び方を誤ると高価な投資が思わぬ制限や不具合につながります。ここでは、価格以外で押さえておくべき注意点を整理します。

発熱と冷却性能

X670EはPCIe 5.0対応による高帯域I/Oを搭載しているため、チップセットやVRMの発熱量が従来より増しています。

特にVRMフェーズ数が多いモデルではヒートシンクが大型化し冷却能力も強化されていますが、ケース内エアフローが不足していると温度が高止まりし、長時間の負荷で安定性を損ねる恐れがあります。

レーン構成の違い

X670Eは全主要I/OをPCIe 5.0で扱える一方、マザーボードごとにCPU直結レーンとチップセット経由レーンの割り当てが異なります。

例えば、M.2スロットの一部はチップセット経由になるため、GPU帯域やストレージ速度に微妙な差が出る場合があります。

また、拡張カードの利用状況によっては、帯域の自動分割が発生し、意図せず速度が低下することも。購入前にメーカーのレーン構成図を確認することが重要です。

拡張カードとの干渉

X670EはPCIeスロットやM.2スロットの数が多い反面、大型GPUやNVMeクーラーとの物理干渉が起きやすくなります。

特に3スロット厚のGPUを使う場合、下段の拡張スロットやM.2スロットへのアクセスが制限されることがあります。

さらにM.2スロットの位置によっては、GPUの排熱が直撃して温度が上昇し、サーマルスロットリングが発生する可能性も。レイアウトを事前に確認しましょう。

BIOS更新頻度と互換性

X670Eは最新規格への対応速度が早い反面、BIOSの更新頻度も高めです。新しいCPUやメモリ規格に対応するため、発売初期は特に更新が頻発します。

また、安定版BIOSでも、特定のメモリや拡張カードとの相性問題が報告されることがあります。

古いBIOSのまま放置すると最新機能が使えないケースもあるため、更新履歴を確認しつつ、互換性情報を収集してから適用するのが安全です。

電源要件

高性能CPU・GPU・PCIe 5.0 SSDを同時に使う構成では、電源負荷が非常に大きくなります。

特にX670EマザーボードはVRM(電源回路)が強化されており、ピーク時に高い瞬間電流を要求するため、定格だけでなく瞬間出力にも余裕のある電源が必要です。

また、12VHPWRや補助電源の数など、電源ユニット側のコネクタ構成にも注意が必要です。

まとめ

X670Eは、まさにAMD AM5プラットフォームの頂点を担うチップセットです。全主要I/OをPCIe 5.0で解き放ち、DDR5メモリや最新GPU・ストレージの性能を余すことなく引き出す。

その設計思想は、単なる「規格対応」を超え、未来のアップグレードや拡張までも視野に入れています。

もちろん、その自由度の高さは相応の知識と計画性を求めますが、それこそがハイエンド構築の醍醐味。レーン構成を理解し、干渉や発熱を想定し、電源要件を満たした先にこそ、X670E本来の爆発的なポテンシャルが姿を現します。

値段では測れない性能と拡張性。

それを真に使いこなせるユーザーこそ、このExtremeの名にふさわしいと言えるでしょう。

X670Eは、規格や機能のスペック表だけを見ると夢のようなチップセットに思えます。

しかし、実際の運用では「物理的な干渉」「レーン構成の制限」「発熱」といった見落とされがちな要素が、性能や快適さに直結します。とくに自作PCは、パーツ同士の相性や配置が最終的な完成度を左右します。

X670Eを選ぶなら、「最新機能を全部盛りにできる余裕あるケースと電源」「冷却設計」「将来の拡張計画」まで含めてプランを組むことが、真に性能を引き出す近道です。